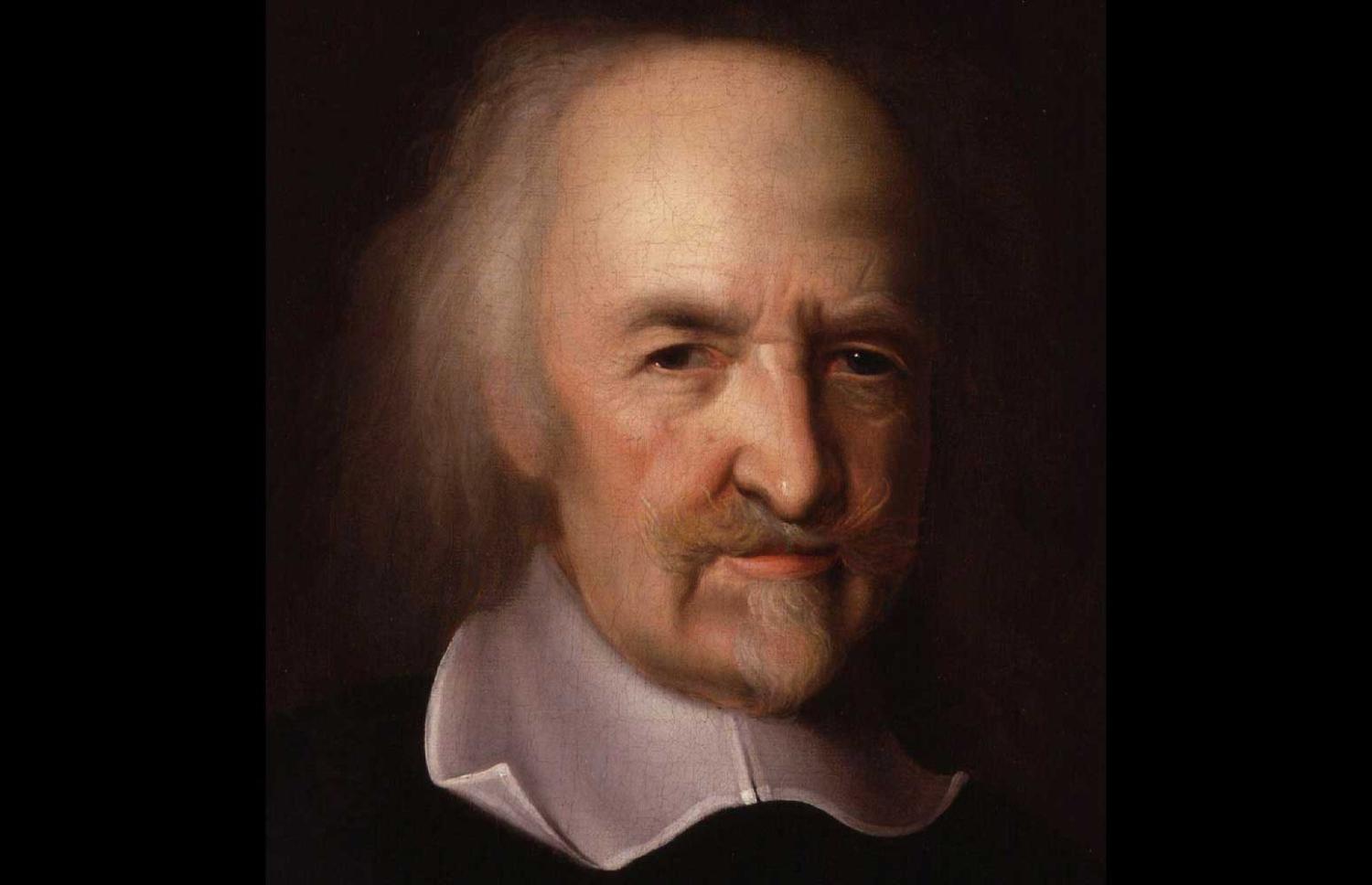

Thomas Hobbes, Leviathan (1651)

Negli stessi decenni in cui si sviluppa la rivoluzione scientifica, vengono formulate le prime moderne teorie dello Stato e nasce la moderna scienza del diritto.

Il movimento filosofico e giuridico che meglio riflette queste nuove concezioni è il giusnaturalismo (dal latino ius naturale, ossia “diritto di natura”). Secondo i giusnaturalisti lo Stato non nasce per volontà divina ma per libera scelta umana e si fonda sul consenso – tacito o esplicito – dei cittadini. La convinzione che le organizzazioni statali si fondino sul consenso dei membri che ne fanno parte costituisce un importante tema di riflessione per i filosofi dell’epoca.

Thomas Hobbes (1588-1679) nel Leviatano (1651) sostiene che anche l’assolutismo monarchico – la forma di governo più diffusa nel Seicento – si basa sulla volontà del popolo il quale, rinunciando ai propri diritti e cedendo al sovrano la libertà, si assicura pace e stabilità. Secondo Hobbes tale rinuncia è irrevocabile, qualunque sia il modo in cui il sovrano esercita il proprio potere.

A una conclusione diversa giunge John Locke (1632-1704), secondo cui la delega del popolo nei confronti del sovrano è temporanea e può essere revocata qualora il re si riveli un tiranno o non rispetti i diritti naturali. Il popolo, quindi, conserva sempre la propria sovranità, che ha il diritto di riprendersi se l’esercizio del potere si trasforma in dispotismo.