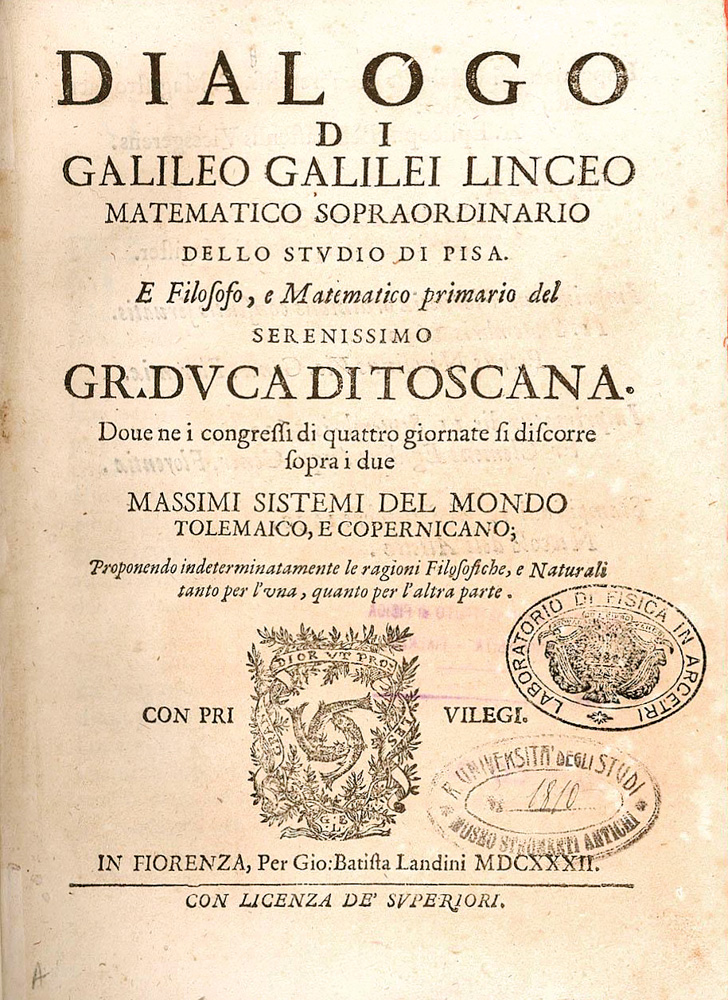

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632)

La redazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi termina nel 1630, ma la pubblicazione avviene nel 1632, dopo che Galileo ha ottenuto l’autorizzazione da parte di Urbano VIII cui ha sottoposto la lettura. I due sistemi (tolemaico e copernicano) sono esposti con atteggiamento neutrale, ma di fatto l’opera evidenzia la debolezza dei ragionamenti dei tradizionalisti. Suddiviso in quattro giornate, il Dialogo, ambientato a Venezia, costituisce l’esito letterario più convincente e brillante di Galileo che, attraverso la forma dialogica, riesce a dare alla contrapposizione dialettica fra opposte visioni del mondo una straordinaria chiarezza ed efficacia espositiva. I tre interlocutori – Filippo Salviati, il nobile fiorentino portavoce di Galileo e difensore delle teorie copernicane, Simplicio, sostenitore della visione del mondo aristotelica tolemaica, e Giovan Francesco Sagredo, spalla di Salviati, interlocutore neutrale e mediatore (la scena è ambientata nella sua casa veneziana) – hanno una loro autonoma personalità e una vivacità che conferisce tensione e a volte intensità drammatica al testo. Simplicio risulterà perdente, in quanto difensore del passato e di un principio di autorità (Aristotele) ormai inadeguato a render conto del reale. Ma l’abilità di Galileo consiste nel non farne un personaggio ridicolo: egli ha una sua dignità intellettuale e proprio per questo il confronto non è solo fra saperi diversi, ma anche fra due diverse concezioni del mondo. L’utilizzo del volgare al posto del latino interpreta bene lo spirito che anima il dialogo, vale a dire l’esigenza di aprirsi a un largo pubblico non specialistico, dovendo divulgare la novità non solo delle prospettive scientifiche, ma anche e soprattutto di una metodologia d’indagine di portata più generale, che rivoluziona il modello di pensiero fino ad allora condiviso.