Sul testo

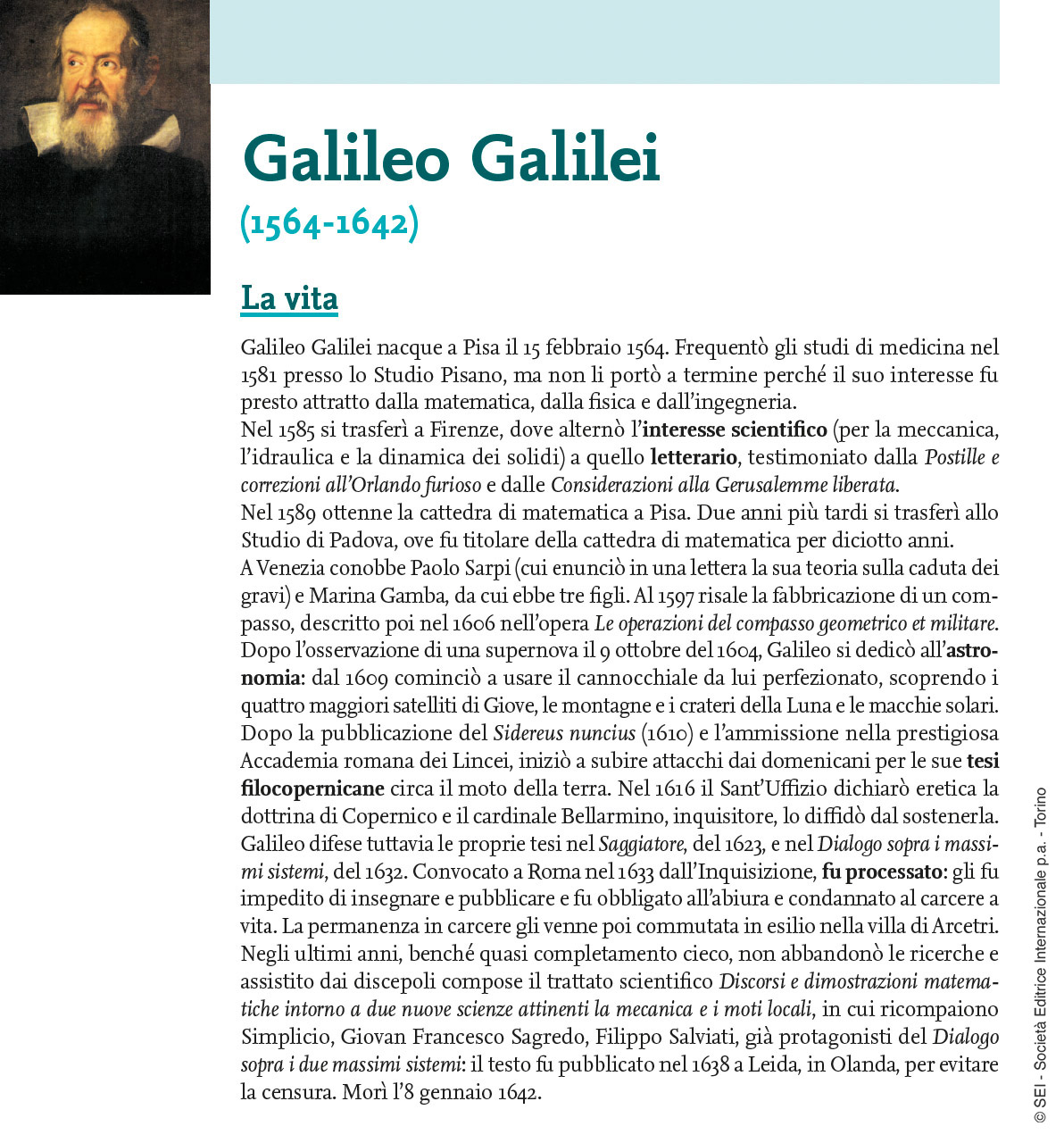

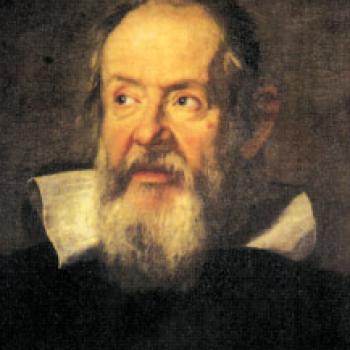

La vita di Galileo Galilei

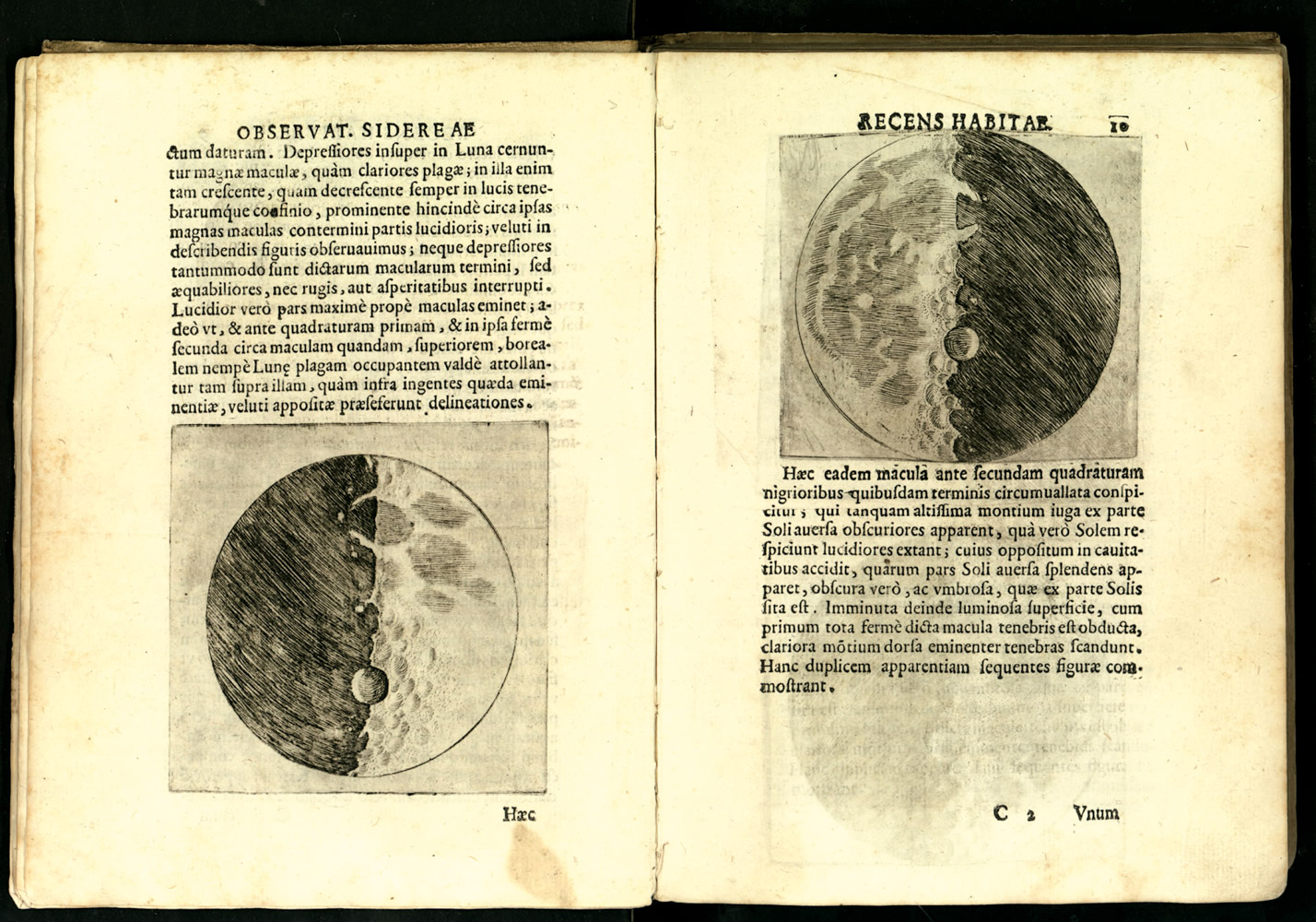

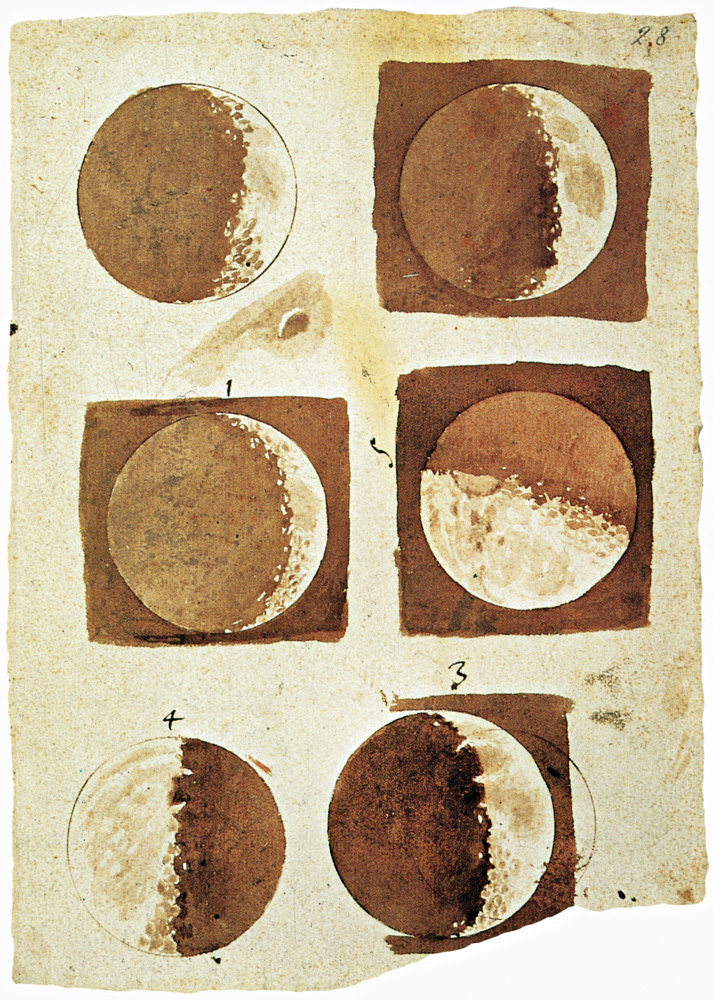

Sidereus Nuncius (1610)

Rivolto verso il cielo, il «cannone dalla vista lunga» riservò sconvolgenti scoperte: le montuosità della Luna, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli ammassi stellari della Via Lattea. Un più vasto universo si dischiudeva agli uomini, e Galileo ne dava ragguaglio nel Sidereus nuncius, dedicato a Cosimo II de’ Medici. Il periodo trascorso a Padova consentì allo studioso di applicare il suo sapere matematico alla creazione di macchine e strumenti, a contatto con gli ambienti dei tecnici e degli artigiani. Nel 1609, avvalendosi degli esemplari di cannocchiale provenienti dall’Olanda, e con la collaborazione dei vetrai di Murano, riuscì a costruire il primo telescopio. Poté così osservare la superficie della Luna, scoprì che alcuni satelliti orbitano intorno a Giove come a un piccolo sole, e si rese conto che le nebulose e la Via Lattea comprendono un numero sconfinato di stelle.

Il testo, scritto ancora in latino come era consuetudine nella comunità scientifica del tempo, intendeva comunicare ai dotti di tutto il mondo le nuove scoperte scientifiche. La diffusione fu vastissima e immediata: con una tiratura di 550 copie, dopo appena una settimana dalla pubblicazione l’opera era già introvabile. Galilei con questo testo rivoluzionò la percezione di sé dell’uomo secentesco, che cessò di essere al centro dell’universo, il quale, a sua volta, non era delimitato da stelle fisse, ma infinito.

Le lettere copernicane (1613-1615)

Le successive scoperte riguardanti le macchie solari e le fasi di Venere, mentre rafforzavano il prestigio internazionale di Galileo, lo resero consapevole della necessità di avere l’appoggio della Chiesa. Di qui le quattro lettere che scrisse tra il 1613 e il 1615, una a Benedetto Castelli, due a monsignor Pietro Dini e una alla granduchessa di Toscana Cristina di Lorena. In quest’ultima, la più lunga, Galileo osserva che la Bibbia offre ben poche informazioni sull’universo, e che in presenza di contrasti fra la scienza e la Sacra Scrittura non si dovrà ritenere la scienza in errore, ma piuttosto non prendere alla lettera il linguaggio immaginoso della Bibbia. Occorrerà comunque basarsi sulle esperienze dei sensi («sensate esperienze») e sulle dimostrazioni scientifiche. Galileo dimostra che il testo biblico contiene un messaggio morale e salvifico da cui è impossibile dedurre un sistema di scienza: insegna all’uomo «come si vadia al cielo, non come vadia il cielo».