Alfonso Gatto, Isola (1932)

L’abbandono delle «parole abusate» da parte di Ungaretti in Allegria e la tensione verso l’essenzialità, evidente sin dal titolo, negli Ossi di seppia di Montale, danno vita a una prima stagione dell’Ermetismo, cui segue negli anni Trenta lo sviluppo di un’esperienza collettiva e di una “scuola ermetica” vera e propria.

All’interno di questa, una posizione di rilievo è sicuramente attribuibile a Gatto, a Quasimodo e a Luzi.

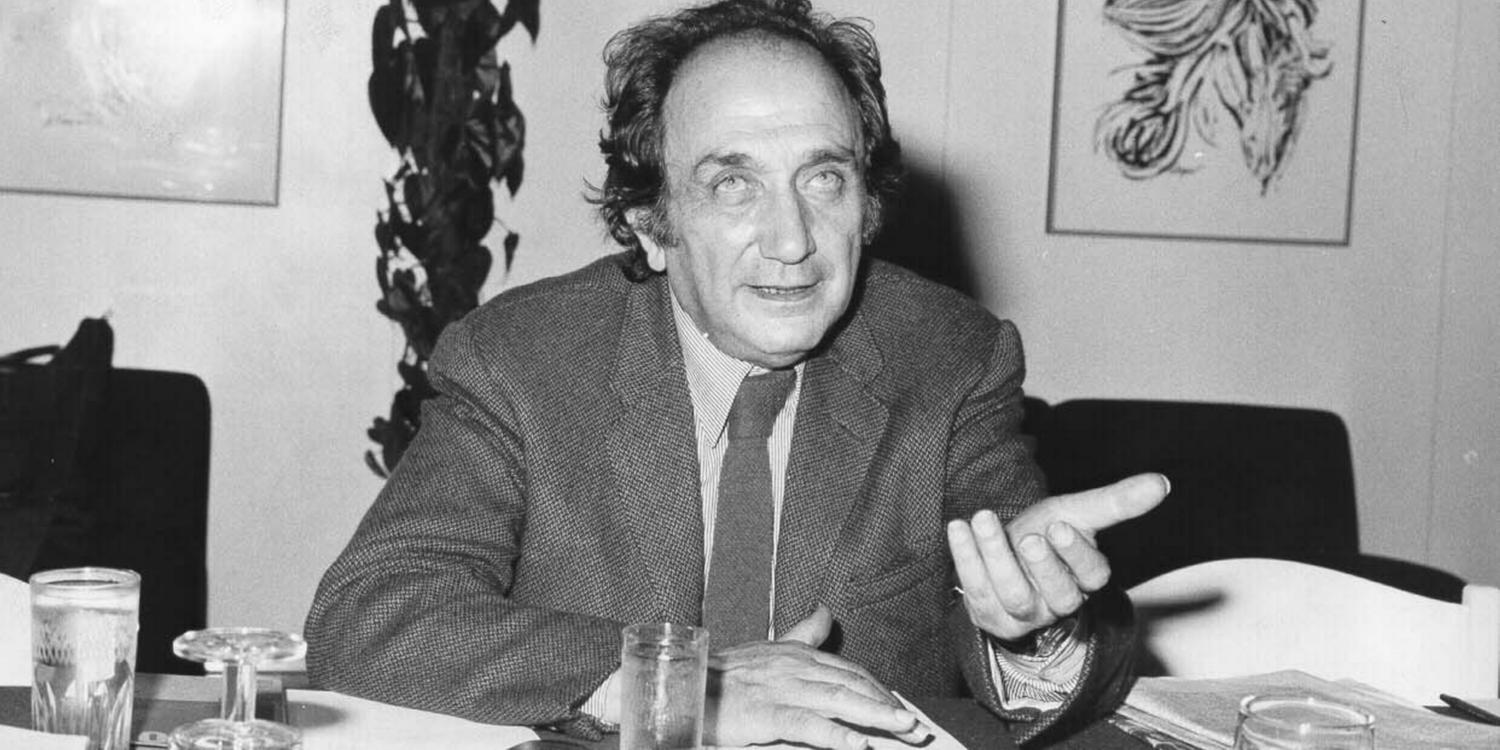

Il caso di Alfonso Gatto (1909-1976), salernitano operante tra Milano e il capoluogo toscano, è emblematico dell’importanza decisiva di Firenze nella formazione dei circoli dell’Ermetismo. Con il fiorentino Vasco Pratolini, Gatto dà vita a «Campo di Marte» e contribuisce a diffondere anche a Milano la nuova tendenza poetica.

Le tematiche e il linguaggio dell’Ermetismo, l’unione di retorica e immediatezza naturale, sono già presenti nella sua prima raccolta poetica Isola del 1932.

Cielo

In silenzio si gonfia beato

l’uomo nel sonno,

angelo in volo

alle finestre aperte.

E la città si gloria

al canto dei portoni

spalancati nel vento del mare.

Nell’Ermetismo, la parola poetica ha un ruolo determinante nella rivelazione di ogni aspetto del reale. La sua allusività e indeterminatezza e le associazioni analogiche sono gli strumenti attraverso cui si realizza uno scavo nel linguaggio volto alla conquista di un’«illuminazione» sorprendente, che costituisce il senso dell’avventura conoscitiva della scrittura poetica. La letteratura diventa così «una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza», come scrive Carlo Bo in Letteratura come vita.

L’Ermetismo

Origine e definizione

L’Ermetismo è una tendenza letteraria che orienta la poesia italiana specialmente negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, ma ha un’anticipazione nei Canti Orfici di Campana, del 1914, e un esordio nel Porto sepolto di Ungaretti, del 1916. Come nel caso del Crepuscolarismo, non si tratta di un movimento organizzato con un preciso programma e finalità promozionali (e in ciò si distingue dalle “avanguardie”) e la sua denominazione ha in origine una connotazione negativa: il termine viene infatti utilizzato per la prima volta da un critico – Francesco Flora in La poesia ermetica, del 1936 – per sottolineare la difficile interpretazione di una poesia basata sulle allusioni e sulle analogie. Ermete, nel periodo ellenistico, era un personaggio leggendario che cercava di riportare alla luce un’antica sapienza attraverso il linguaggio dei geroglifici; così la poesia degli ermetici è all’inizio considerata volutamente complessa e rivolta solo a pochi lettori in grado di interpretarla.

Le caratteristiche dell’Ermetismo

Alla base delle scelte poetiche dei poeti ermetici stanno sostanzialmente due esigenze:

- liberare le parole, e in particolare il lessico poetico, dalla manipolazione politica e dagli slogan del regime, utilizzandole in modo diverso dal linguaggio della propaganda;

- recuperare la capacità della parola poetica di evocare ricordi, emozioni, stati d’animo per indagare e svelare gli aspetti più misteriosi e ignoti della realtà.

Questa esigenza induce gli ermetici a eliminare dalla costruzione del testo poetico i legami logico-discorsivi (i nessi logici, le determinazioni temporali, le congiunzioni) per associare le frasi sulla base di analogie (somiglianze) che talvolta risultano di difficile comprensione.

I poeti ermetici si riuniscono attorno a due riviste fiorentine, «Il frontespizio» e «Campo di Marte»: il salernitano Alfonso Gatto (1909-1876), uno dei fondatori di «Campo di Marte», il siciliano Salvatore Quasimodo e il fiorentino Mario Luzi (1914-2005) sono i maggiori rappresentanti; non si riconoscono nei valori propagandati dalla cultura fascista ed esprimono la loro estraneità rispetto alla realtà che li circonda.

Le riviste dell’Ermetismo

«Il frontespizio» nasce nel 1929 con un marcato orientamento cattolico, e nella seconda metà degli anni Trenta si apre a nuove suggestioni nell’ambito della poesia: ne offre una rappresentazione emblematica, nel 1938, il saggio Letteratura e vita, in cui Carlo Bo indica nella letteratura un’avventura conoscitiva totalizzante e trascendente, sottratta al «tempo minore» dell’attività mondana, fatta di cronaca, politica, storia. In tale prospettiva la scrittura poetica esige, secondo Bo, un costante lavoro di scavo nel linguaggio, volto alla conquista di una sorprendente «illuminazione».

Molto più breve e intensa (dal 1938 al 1939) fu la stagione di «Campo di Marte», animata da Alfonso Gatto e Vasco Pratolini (poeta ermetico il primo, narratore in prevalenza realista il secondo, entrambi in crescente contrasto con il fascismo). Sulle sue pagine – cui collaborano Luzi, Penna, Montale, Vittorini – prende forma una poetica orientata verso l’assenza, intesa come estraniamento da una realtà che si è ridotta a fiera e spettacolo di vanità. È il segno di una presa di distanze dal fascismo che non si esprime in aperta contestazione, ma nel totale rifiuto della tematica patriottica e della retorica (magniloquente e oratoria) adottata dal regime. Va inoltre notato che anche in altri centri della penisola nascono riviste che dedicano ampi spazi alle idee e ai versi dell’Ermetismo: a Genova e poi a Roma la rivista «Circoli» (1931-1939); prima a Firenze e poi a Roma «Prospettive» (1937-1952); sempre a Roma «Primato» (1940-1943); a Milano «Corrente» (1938-1940); mentre, ancora a Firenze, non si deve dimenticare «Letteratura» (1937-1947).