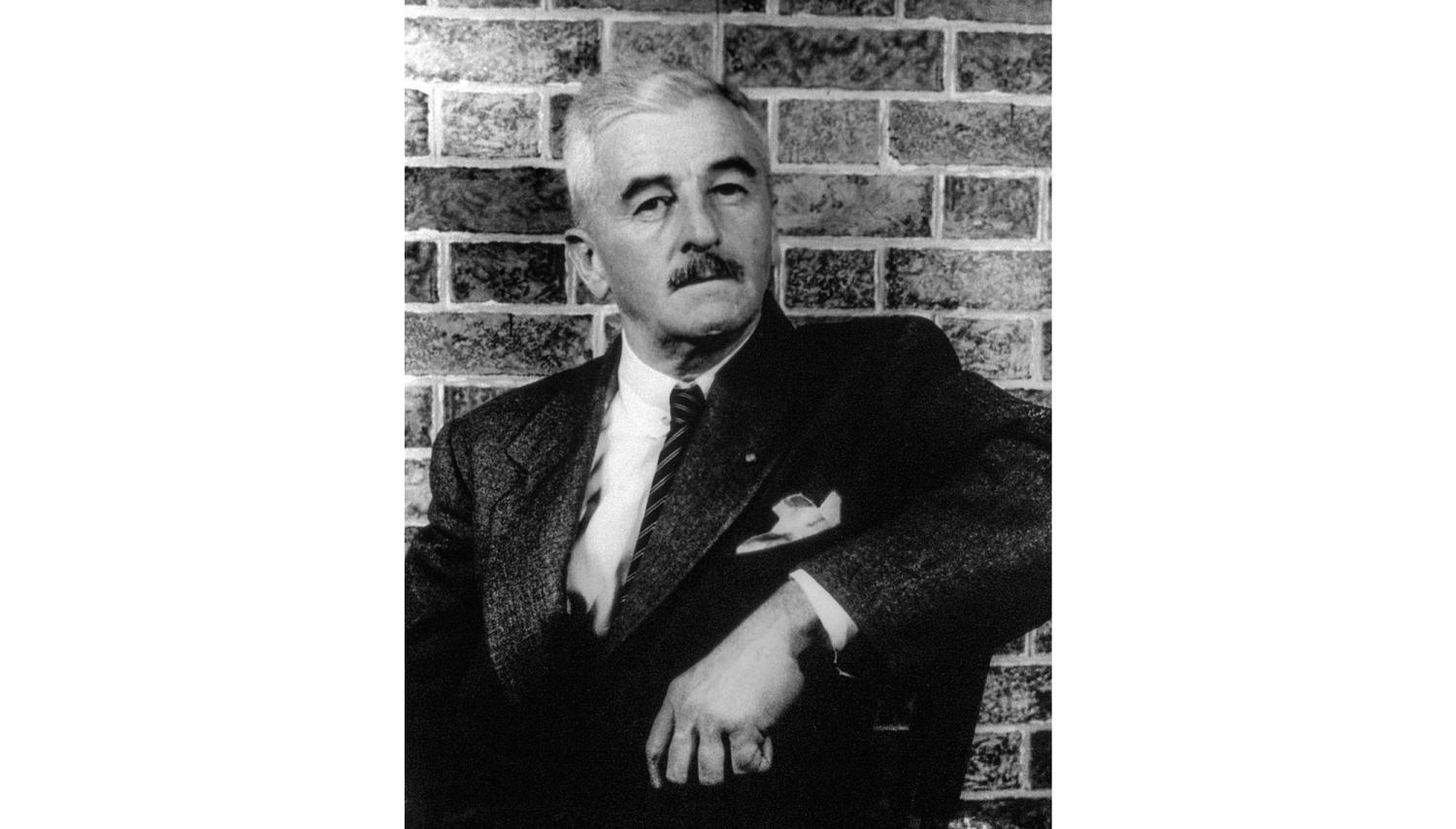

William Faulkner

William Faulkner (1897- 1962), Premio Nobel per la Letteratura nel 1949, nei suoi romanzi racconta l’umanità abbruttita del vecchio Sud degli Stati Uniti, popolato di sbandati e derelitti, sadici o dementi. Faulkner utilizza una tecnica narrativa che recupera la lezione di Joyce, con il ricorso alla frantumazione del tempo, agli incastri della memoria, al “flusso di coscienza” e al racconto a più voci, per lo più affidato a menti sconvolte.

L’urlo e il furore (1929)

Ne è un esempio L’urlo e il furore, del 1929, storia della tragica fine di una famiglia, in cui la prima sezione è narrata da un giovane con un ritardo mentale e la seconda da un innamorato di sua sorella – con manie suicide – mentre la terza è occupata da un lungo monologo interiore e soltanto nell’ultima si ha un racconto in terza persona, peraltro intessuto di giochi simbolici e metafore.

Le altre opere

Il romanzo d’esordio di Faulkner è La paga del soldato del 1926 il cui protagonista è un reduce di guerra e che dà voce all’amara disillusione di un’intera generazione. Ma il successo giunse con L’urlo e il furore e fu presto confermato dalle due opere successive, Santuario del 1931 e Luce d’agosto del 1932 (quest’ultimo è forse il meno sperimentale tra i romanzi di Faulkner, per quanto non manchi la molteplicità delle voci narranti). Tra i testi del secondo dopoguerra merita inoltre di essere ricordato Requiem per una monaca, del 1951, di cui lo scrittore francese Albert Camus fece una fortunata trasposizione teatrale.

In Faulkner è centrale una rappresentazione epico-corale (ma a tratti anche documentaristica) del dramma collettivo di una società in decadenza e di personaggi in balia di un destino beffardo e crudele, ritratti con crudo realismo nella sua brutalità sanguinaria e specialmente nel conflitto razziale o in quello, altrettanto spietato, tra le generazioni.