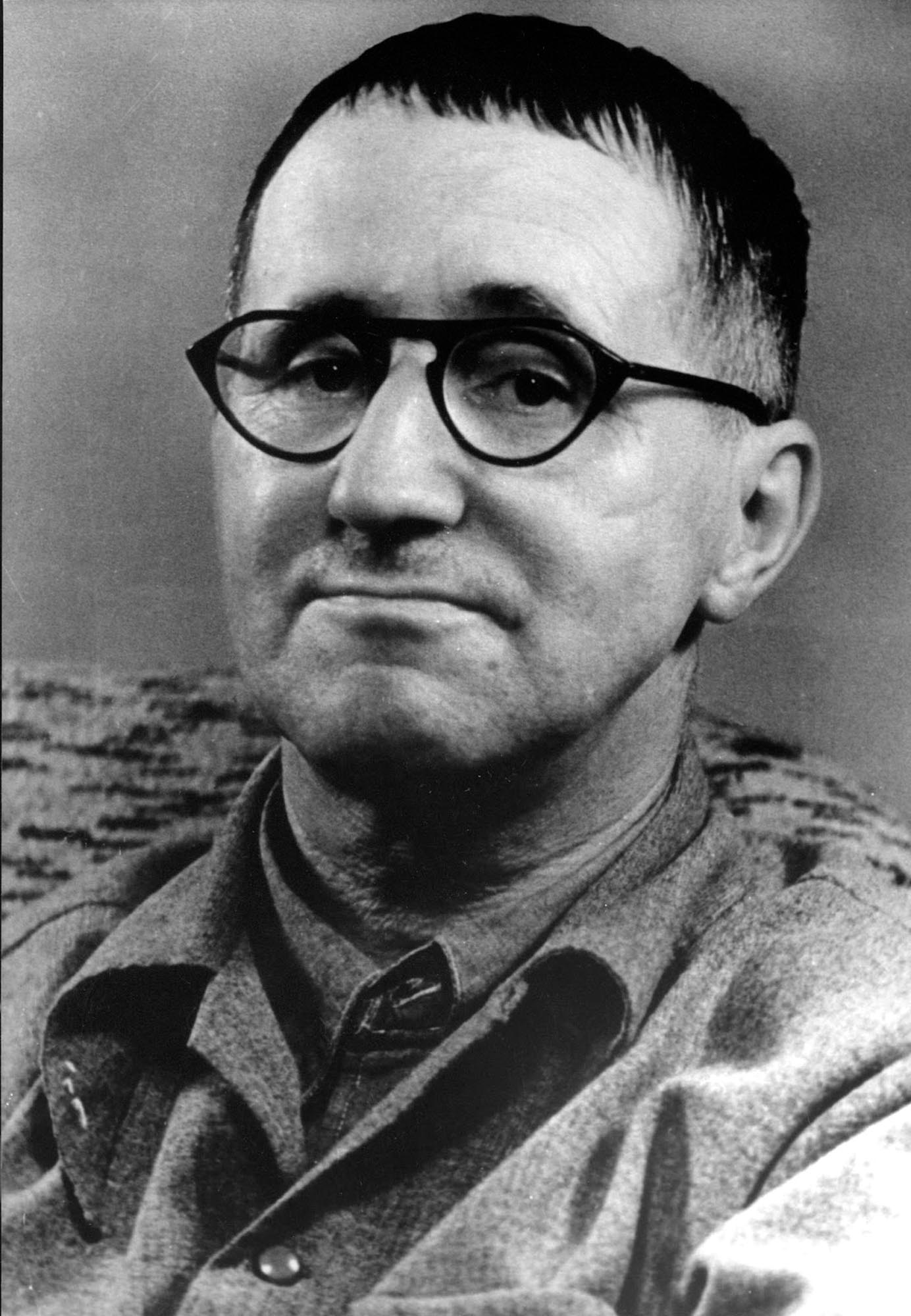

Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898-1956) nasce ad Augusta, in Germania, e al termine della Prima guerra mondiale abbandona gli studi di medicina per dedicarsi alla poesia. Nel 1919 esordisce con il testo I tamburi della notte, dramma ispirato dalla rivolta spartachista di Berlino. Nel 1928 progetta i Lehrstuck (Drammi didattici), in cui gli attori possono modificare durante la recita i meccanismi sociali delle vicende rappresentate. Nel 1932 porta in scena La madre – tratto da un racconto di Maksim Gorkij (1868-1936) –, che a causa delle persecuzioni della polizia può essere rappresentato soltanto nei teatri operai. Nel 1934 è esule a Praga e fra il 1936 e il 1941 in Danimarca, Svezia e Finlandia. Tra il 1941 e il 1947 vive negli Stati Uniti e lavora per Hollywood. Tornato in Germania, si stabilisce a Berlino Est, ove muore nel 1956.

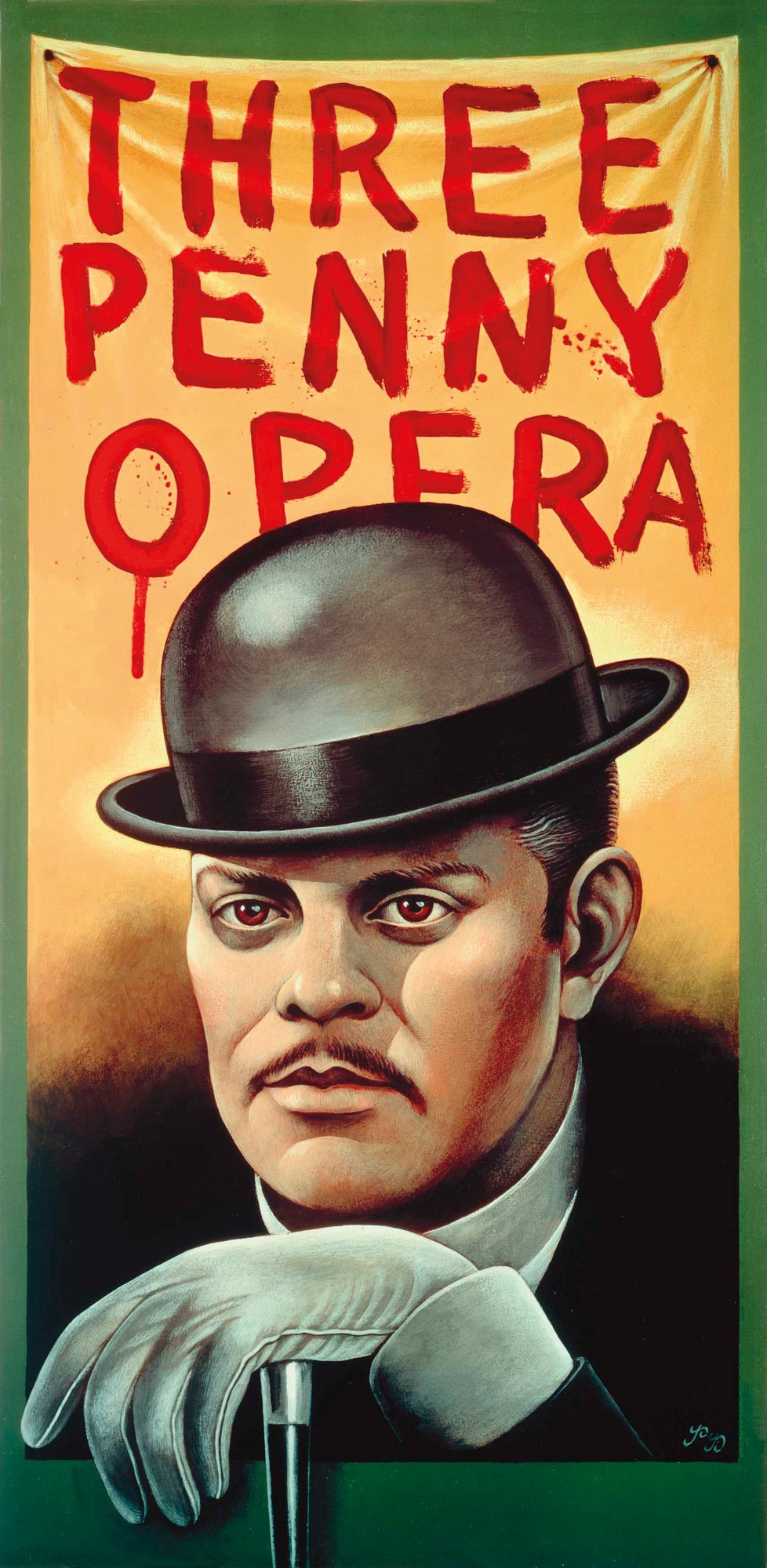

Le opere. L’opera da tre soldi (1928)

Già nelle sue prime opere teatrali, che si avvalgono delle musiche originali di Kurt Weill, Brecht mostra tutta la sua originalità. L’opera da tre soldi (1928), nata dal rifacimento in chiave grottesca di un’opera inglese del Settecento, è ambientata nella malavita londinese e in un universo “borghese” di delinquenti e miserabili, in cui anche la “carità” diventa un’industria finalizzata al profitto (protagonista è un boss dei mendicanti). Le opere successive (L’ascesa e caduta della città di Mahagonny, del 1928-1929, Santa Giovanna dei macelli, del 1929-1930, e Madre Courage e i suoi figli, del 1939) pongono al centro una riflessione sul potere del denaro e sui rapporti tra le classi sociali. Nell’Anima buona di Sezuan (1938-1940), invece, Brecht propone il tema della rivoluzione. Infine, Vita di Galilei, proposta in tre versioni (1938-1939; 1945-1946; 1953-1955), indaga la figura dello scienziato, che viene vista sotto diverse angolazioni e sviluppa una riflessione sulla scienza. Oltre all’opera teatrale, sono importanti le poesie (specialmente le Poesie di Svendborg del 1939) e i saggi postumi (Scritti teatrali e Diario di lavoro); interessante anche il romanzo incompiuto Gli affari del signor Giulio Cesare.

Un nuovo ruolo dello spettatore

Bertolt Brecht si distacca dalla drammaturgia tradizionale ed elabora negli anni Venti la sua proposta di un «teatro epico» che è anche teatro didattico o “di idee”. La sua originalità consiste innanzitutto nel fatto che Brecht pone al centro dell’attenzione lo spettatore, che è chiamato a intervenire criticamente di fronte a ciò che vede sulla scena, senza immedesimarsi passivamente nella buona o cattiva sorte dell’eroe in azione. Al dramma inteso come un universo rigido in cui il personaggio è vincitore o vittima, l’autore sostituisce una realtà scenica sulla quale il giudizio del pubblico è in grado di suggerire ipotesi o soluzioni alternative. Il suo teatro presenta un mondo che appare ed è modificabile. Invece di accettare come inevitabili i colpi di scena dell’intreccio, lo spettatore deve ricordare che i fatti si susseguono in un certo modo perché il personaggio ha scelto quell’alternativa escludendone altre possibili (nel qual caso sarebbe mutato il corso degli eventi). La tesi di fondo è chiaramente marxista: le società sono in continua trasformazione attraverso la dialettica dei loro conflitti e gli uomini possono decidere il loro destino in un dato contesto economico.

L’attività teatrale di Brecht prende le mosse dall’Espressionismo antiborghese del secondo decennio del secolo, di cui recepisce i fermenti ribellistici, la protesta anarchica, la dissacrazione pessimista di un ingannevole perbenismo: si tratta in sostanza di “demistificare” l’ideologia della borghesia imperante e di smascherarne i gretti interessi e l’avidità. Ma Brecht va oltre l’irrazionalismo che prevaleva in quella corrente, e formula la proposta di un teatro dagli intenti didattico-pedagogici, capace di sottoporre allo spettatore i problemi politici cruciali.

Gallery

Bertolt Brecht e L’opera da tre soldi