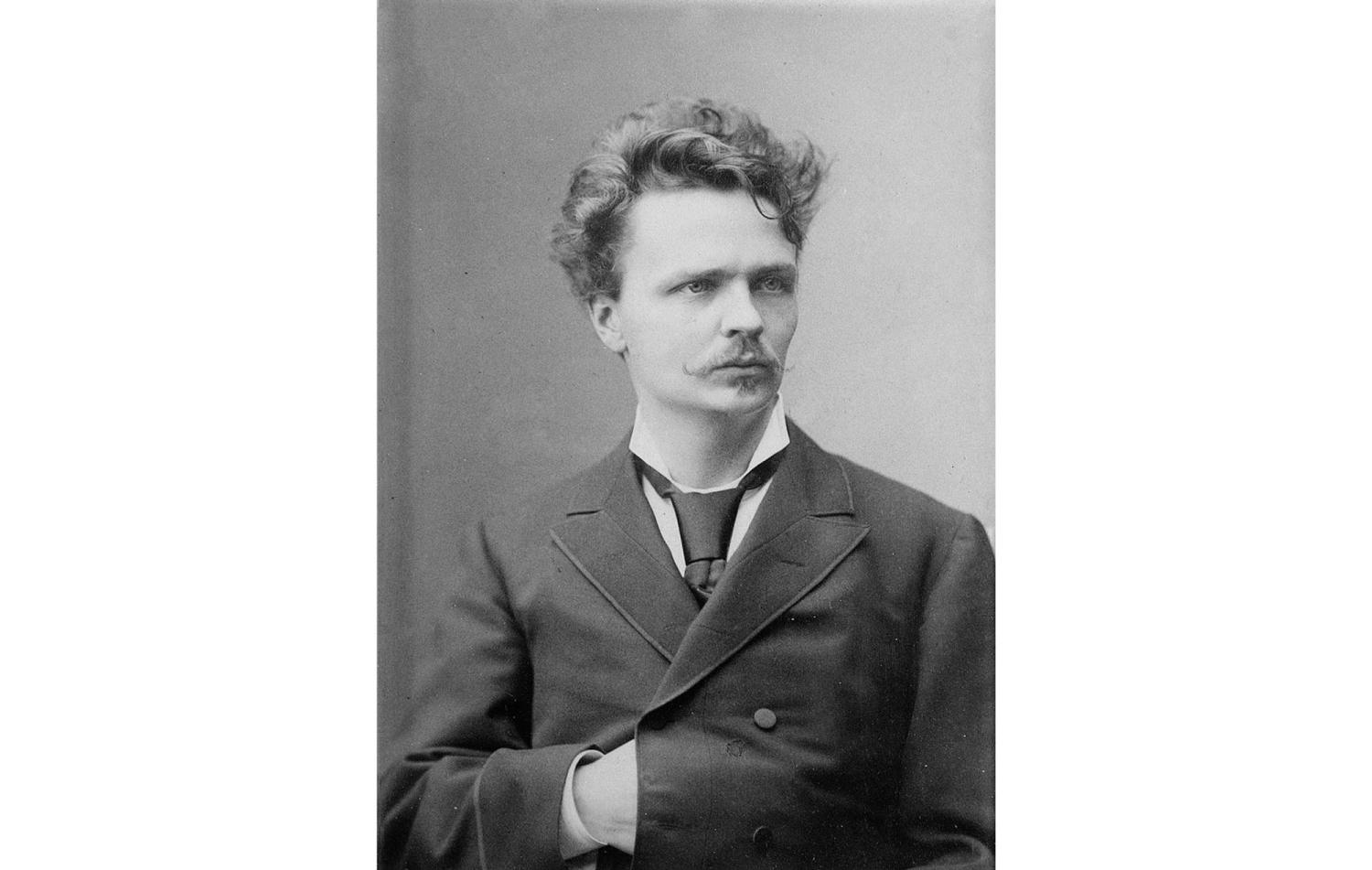

August Strindberg, Verso Damasco (1898)

Nel teatro di fine Ottocento fanno la loro comparsa due grandi autori scandinavi, il norvegese Henrik Ibsen e lo svedese August Strindberg (1849-1912), destinati a influenzare gli autori teatrali del Novecento, andando oltre la rappresentazione oggettiva del reale, alla ricerca di simboli universali e assoluti. In Ibsen acquista risalto la problematica della libertà della donna all’interno dell’istituzione familiare (Casa di bambola, 1879; La donna del mare, 1889).

Strindberg compose ben cinquantaquattro testi teatrali, che spaziano dal Naturalismo al misticismo, dal dramma storico alle opere fiabesche. Tuttavia il suo Naturalismo non tende alla riproduzione fotografica della realtà, ma piuttosto a un esame impietoso di ambienti opprimenti, psicologie contorte e situazioni insostenibili, che talora sconfina nel fantastico o nel visionario: si pensi all’atmosfera allucinata del Padre (1887) – in cui una donna suscita nel marito il dubbio di non essere il vero padre della loro figlia e lo conduce alla follia – e a Verso Damasco (1898), in cui il protagonista è in balìa dei propri ricordi nella lotta con le Potenze occulte che governano il mondo.

D’altronde, anche il percorso del pensiero di Strindberg non fu lineare, passando dall’ateismo al misticismo, dalla magia a un cristianesimo eterodosso. Rilevante fu anche il suo contributo al rinnovamento del teatro, con l’ideazione del “dramma a tappe” (in cui le scene si succedono come quadri isolati e all’unità dell’azione si sostituisce l’unità dell’Io) e con la fondazione nel 1907 del “Teatro Intimo”, o “teatro da camera”, che in una piccola sala allestiva drammi serrati e angoscianti, al limite della tollerabilità.