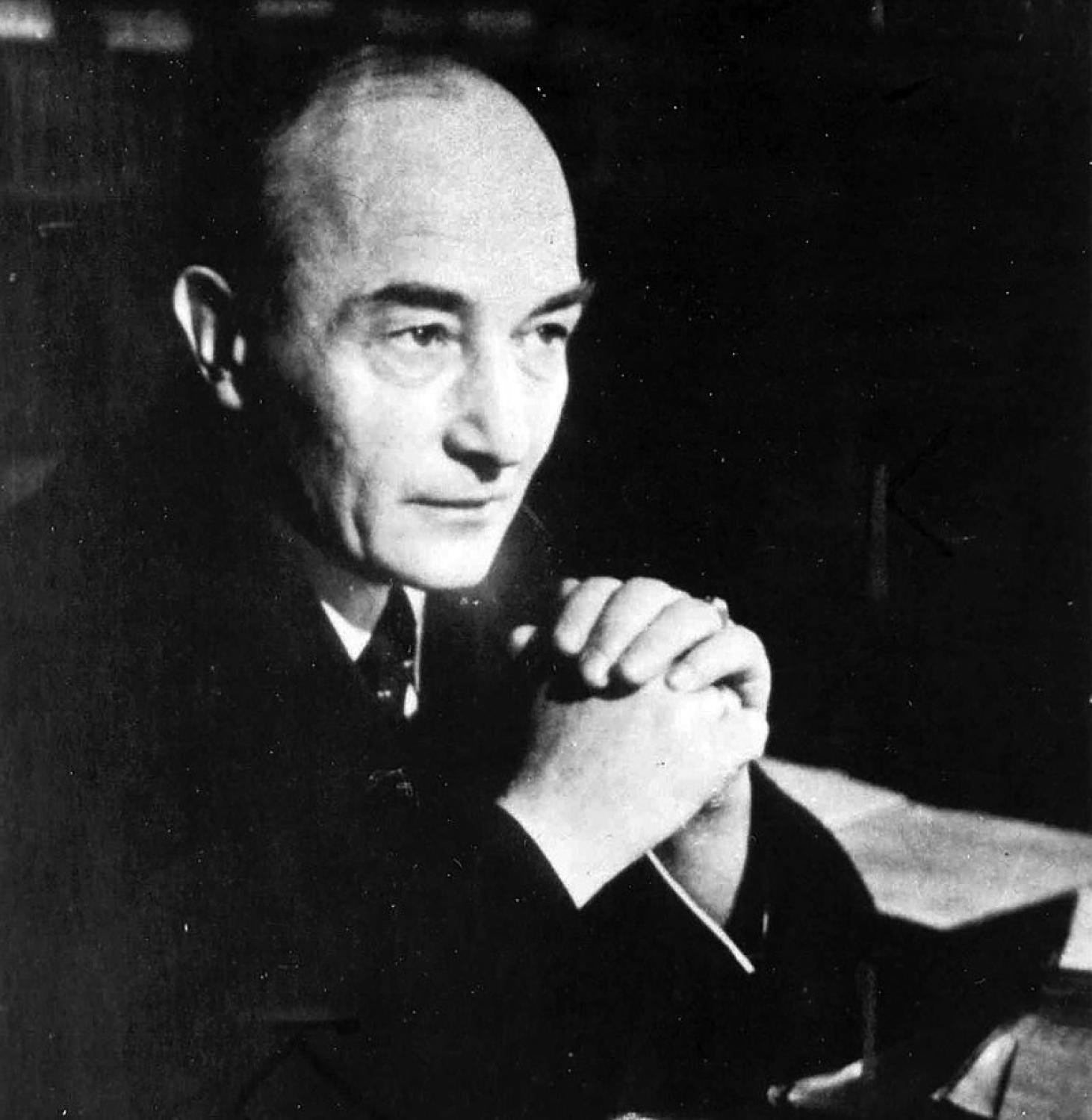

Robert Musil, L’uomo senza qualità (1946)

La struttura stessa del capolavoro dell’austriaco Robert Musil (1880-1942) rappresenta, nella sua incompiutezza, quell’assenza di un punto di riferimento fisso che è caratteristica dell’uomo del Novecento. L’uomo senza qualità – di cui l’autore pubblicò soltanto i primi due volumi nel 1930 e nel 1933, mentre le parti cui aveva lavorato sino alla morte apparvero nel 1946 – è un’opera di oltre mille pagine in cui la forma romanzo si fonde con quella del saggio e il ricorso al monologo interiore si affianca all’inserimento di innumerevoli digressioni e alla contaminazione di diversi stili letterari.

Protagonista è Ulrich, l’uomo senza qualità, un ex matematico e scienziato curioso di tutto, ma senza inclinazioni particolari, che rifiuta l’integrazione in una società in sfacelo. Vive a Vienna nel 1913-1914, alla vigilia del crollo dell’Impero degli Asburgo, e si trova coinvolto nelle attività di un comitato – l’Azione Patriottica – intento a preparare i festeggiamenti in onore dell’imperatore Francesco Giuseppe. Incapace di decidere, ma attento osservatore, annota con puntuale attenzione i comportamenti e gli impulsi dei suoi concittadini, finché fugge dalla città e si ritira in campagna.

Musil – che si era già reso noto nel 1906 con un romanzo d’impianto più tradizionale, I turbamenti del giovane Törless – rappresenta il trauma della crisi dell’Austria imperiale in un contesto culturale che appare segnato dal disorientamento e dall’impotenza, dalla concezione nichilista di un’esistenza vissuta come ricerca inappagata.