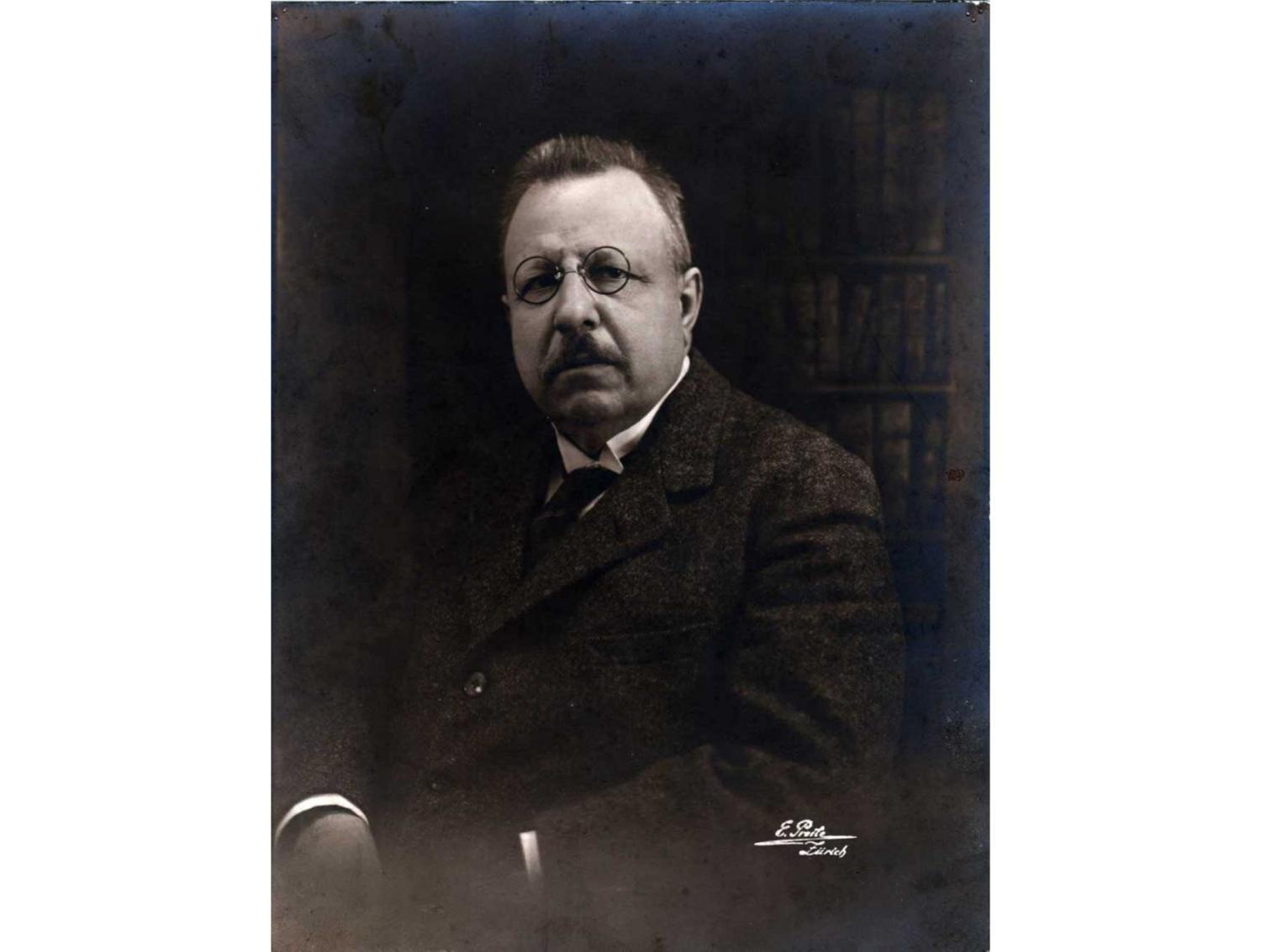

Benedetto Croce, La poesia di Dante (1920)

La cultura italiana del primo Novecento è influenzata – soprattutto sul terreno della critica letteraria – dal pensiero del filosofo napoletano Benedetto Croce (1866-1952), che dedica alcuni tra i suoi lavori principali alla riflessione sull’estetica.

In questo quadro, la poesia scaturisce da un processo di intuizione-espressione ed è per eccellenza “pura”, distinta dalle scorie che possono accompagnarla (la non-poesia), ovvero dagli elementi concettuali, retorici e morali. Essa è perciò essenzialmente lirica, al punto che ad esempio nella Commedia dantesca andrebbero individuati e isolati i passi autenticamente poetici, distinguendoli dall’impalcatura dottrinale che risente della cultura dell’epoca. È fondamentale che l’arte rimanga una folgorazione lirica e prerazionale («l’arte per l’arte») non piegata a fini sociali o educativi e nemmeno a un bisogno di effusione sentimentale. Da quest’ultimo rilievo nasce la polemica contro il Decadentismo, che arriva a coinvolgere anche Pirandello e Svevo insieme con Pascoli e D’Annunzio: sotto accusa sono il soggettivismo esasperato e l’irrazionalismo, cui si contrappongono l’equilibrio, la lucida razionalità e il controllo delle passioni propri dell’arte classica.