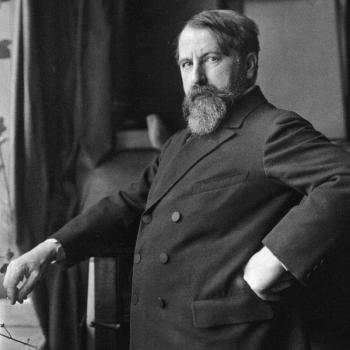

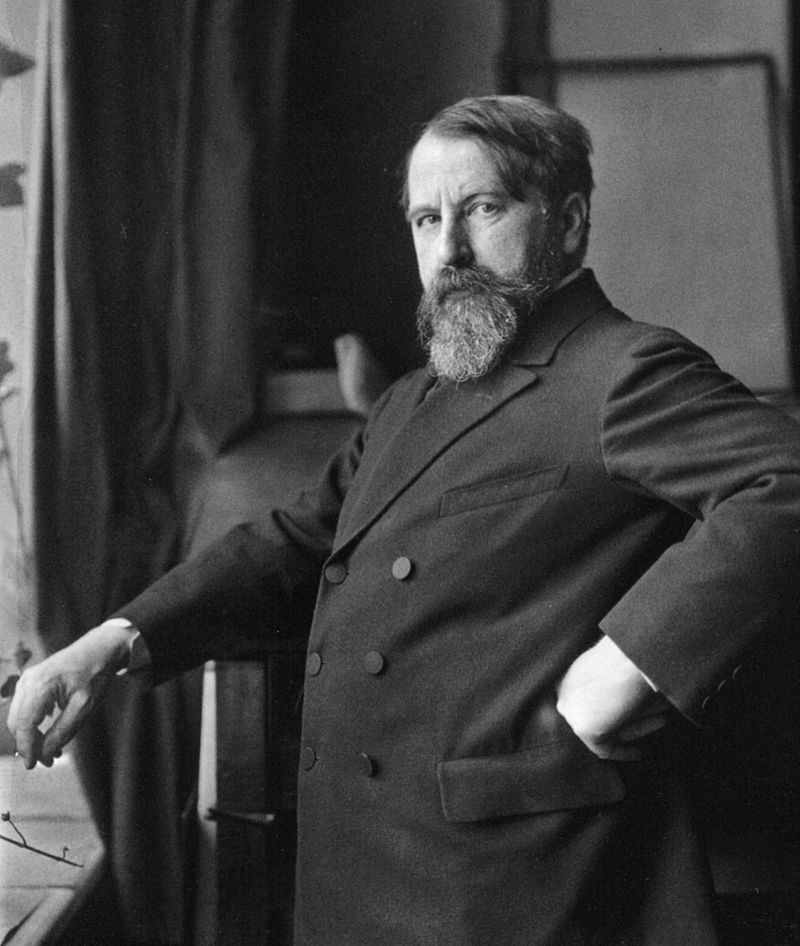

Arthur Schnitzler, La contessina Mizzi (1909)

Cresciuto negli ambienti della ricca e colta borghesia viennese, dopo aver studiato medicina e pubblicato saggi sull’ipnosi e sulla telepatia – interessandosi alla nascente psicanalisi – Arthur Schnitzler (1862-1931) esordisce nel teatro con un’opera del 1893, Anatol, composta di “novelle dialogizzate” e prive di azione sulle avventure erotiche di un aristocratico gaudente, che ricerca l’amore perfetto passando da una donna all’altra. Ne resta celebre una battuta che condensa il disincanto dell’autore e la sua sfiducia in una comunicazione autentica tra uomo e donna, impedita nella società borghese dalla prepotenza del primo e dalla subalternità della seconda: «Noi [uomini] vogliamo sempre essere il loro primo amore, loro il nostro ultimo». Nei drammi successivi (La fiaba del 1894, Amoretto del 1896 e Girotondo del 1897) i temi sono quelli dell’incostanza dei sentimenti, la psicologia dei legami sessuali e del sofferto rapporto tra realtà e illusione: specialmente l’ultimo suscitò un grande scandalo, in quanto rappresentava attraverso dieci dialoghi amorosi – in cui ogni volta cambiava uno dei protagonisti – una sorta di giostra delle relazioni, tesa a dimostrare l’inconsistenza dei legami, specialmente coniugali. Infine nell’atto unico Il pappagallo verde del 1899 il discorso si concentra sul relativismo etico – con intuizioni che anticipano Pirandello –, mentre nella Contessina Mizzi del 1909 prevale la satira sociale contro le menzogne imposte dalle convenzioni borghesi. Di Schnitzler vanno ricordati anche i racconti, in particolare Il ritorno di Casanova del 1918, La signorina Else del 1924 e Doppio sogno del 1926, nel quale l’ambientazione notturna e l’impianto onirico e surreale evocano la dimensione dell’inconscio.