Il Crepuscolarismo

Fu il critico letterario Borgese, in una recensione del 1910, a indicare con il termine “Crepuscolarismo” un gruppo di giovani poeti che a suo parere rappresentavano «la voce di una gloriosa poesia che si spegne», ovvero il tramonto della tradizione ottocentesca. L’aggettivo “crepuscolare” evocava i temi del tramonto e del disfacimento e i toni languidi proposti da vari autori del Decadentismo (a partire da Baudelaire e Verlaine, sino al più recente D’Annunzio del Poema paradisiaco), cui si accompagnava un repertorio di ambienti, situazioni e oggetti riferibili alla vita intima e domestica, distanti da ogni retorica e da ogni dimensione eroica o passionale: la monotona vita di provincia, i viali deserti con statue corrose dal tempo, le suppellettili del salotto, le domeniche noiose, gli organetti ambulanti, le suore degli ospedali o le servette tristi. In questo quadro, anche la lingua doveva essere quella del colloquio a bassa voce, vicino al lessico quotidiano. Un tratto caratterizzante di questi scrittori – che non costituirono una vera e propria “scuola” e rimasero per lo più estranei all’impegno civile, distanti dalle mitologie politiche come dalle filosofie scientiste o irrazionaliste – fu il loro non dichiararsi poeti: «Io non sono un poeta. / Io non sono che un piccolo fanciullo che piange», scrive Corazzini. Per loro non c’è missione o vocazione e l’arte è semplice gioco («cosa di trastullo» per Gozzano), mentre la figura del poeta perde la sua sacralità e viene smitizzata: all’opposto di quanto avveniva in quegli anni per D’Annunzio, che esibiva quel ruolo ed era celebrato come il vate nazionale.

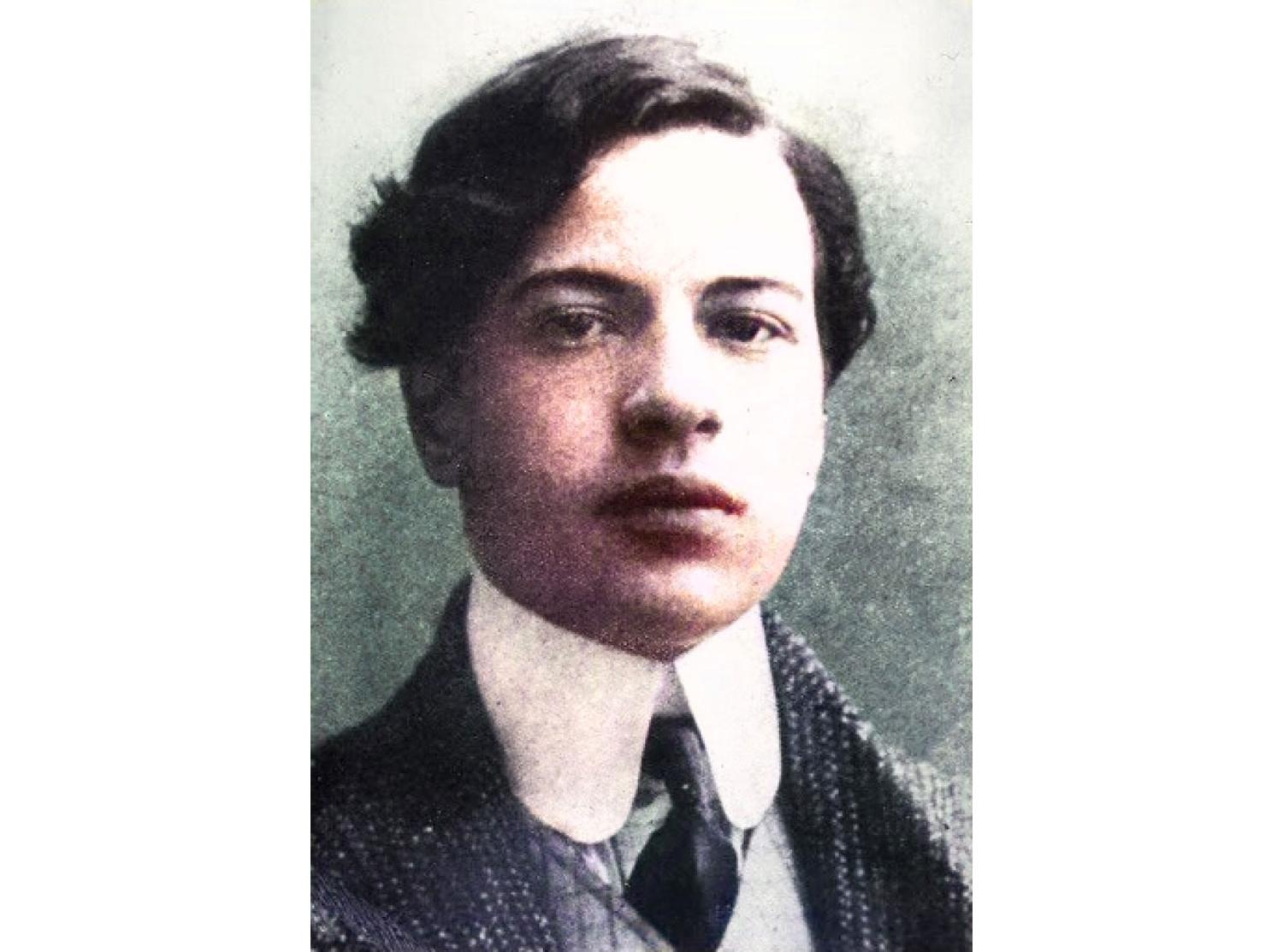

Sergio Corazzini, Dolcezze (1904)

Nel quadro del Crepuscolarismo si colloca l’opera poetica del romano Sergio Corazzini (1886-1907), che morì giovanissimo, e di altri autori – da Moretti a Palazzeschi a Govoni – che proseguirono in seguito la loro attività letteraria in altre direzioni. Il breve e precoce percorso di Corazzini è raccolto in alcuni volumetti degli ultimi tre anni di vita – Dolcezze del 1904, L’amaro calice del 1905, Piccolo libro inutile e Libro per la sera della domenica del 1906 – e trova il proprio apice nel componimento Desolazione di un povero poeta sentimentale, in cui il rifiuto del sublime e della retorica dannunziana si esprime nell’intimismo di una rassegnata confessione. È ricorrente il tema del “fanciullo”, che richiama il “fanciullino” di Pascoli: ma qui tale figura si caratterizza per lo smarrimento e per l’incurabile malattia .