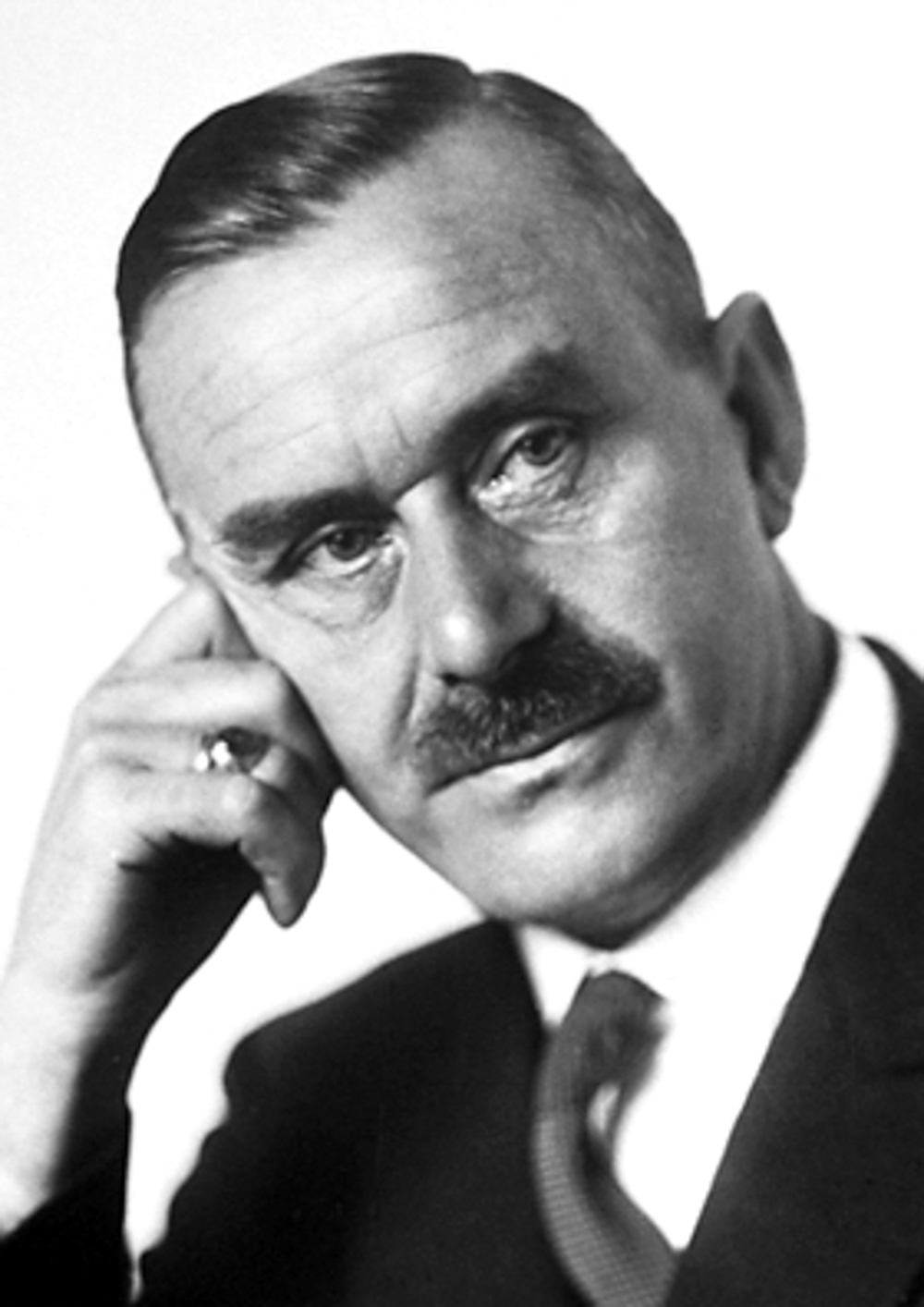

Thomas Mann, I Buddenbrook (1901)

Il motivo della decadenza è centrale nell’opera di Thomas Mann (1875-1955) sin dal primo romanzo, I Buddenbrook del 1901, che presenta l’ascesa e il declino di una famiglia dell’alta borghesia tedesca. Il suo capostipite incarna le solide virtù della classe imprenditoriale e mercantile, ma nei suoi discendenti si manifestano i sintomi della fragilità e di una crisi sempre più grave, favorita dalle inquietudini psicologiche e dagli interrogativi religiosi che si affacciano già nel figlio Johann. L’erede di questi, Thomas, continua a fatica la tradizione di famiglia, vivendola tuttavia come un gravoso dovere e una maschera esteriore, sinché nell’ultimo rampollo – Hanno – una morbosa attrazione per la musica ha il sopravvento e genera una totale inettitudine alla vita pratica.

Le altre opere

Il medesimo tema – della malattia e dell’autodistruzione prodotte dal culto dell’arte e della bellezza – ritorna nel celebre racconto La morte a Venezia del 1912.

Ancora la malattia domina la scena del secondo grande romanzo di Mann, La montagna incantata del 1924 (o La montagna magica, come oggi si preferisce tradurre), interamente ambientato in un sanatorio svizzero tra pazienti affetti dalla tubercolosi. In quel raffinato microcosmo la malattia stessa esercita sul giovane protagonista Johannes Castorp un proprio incanto o una propria magia, che seduce e isola dalla realtà esterna: anche se qui Mann sembra prendere qualche distanza dall’irrazionalismo (incarnato dal gesuita Naphta) e avvicinarsi – seppure con cautela e ironia – alla fiducia di un altro personaggio, l’italiano Settembrini, verso il progresso scientifico e sociale.

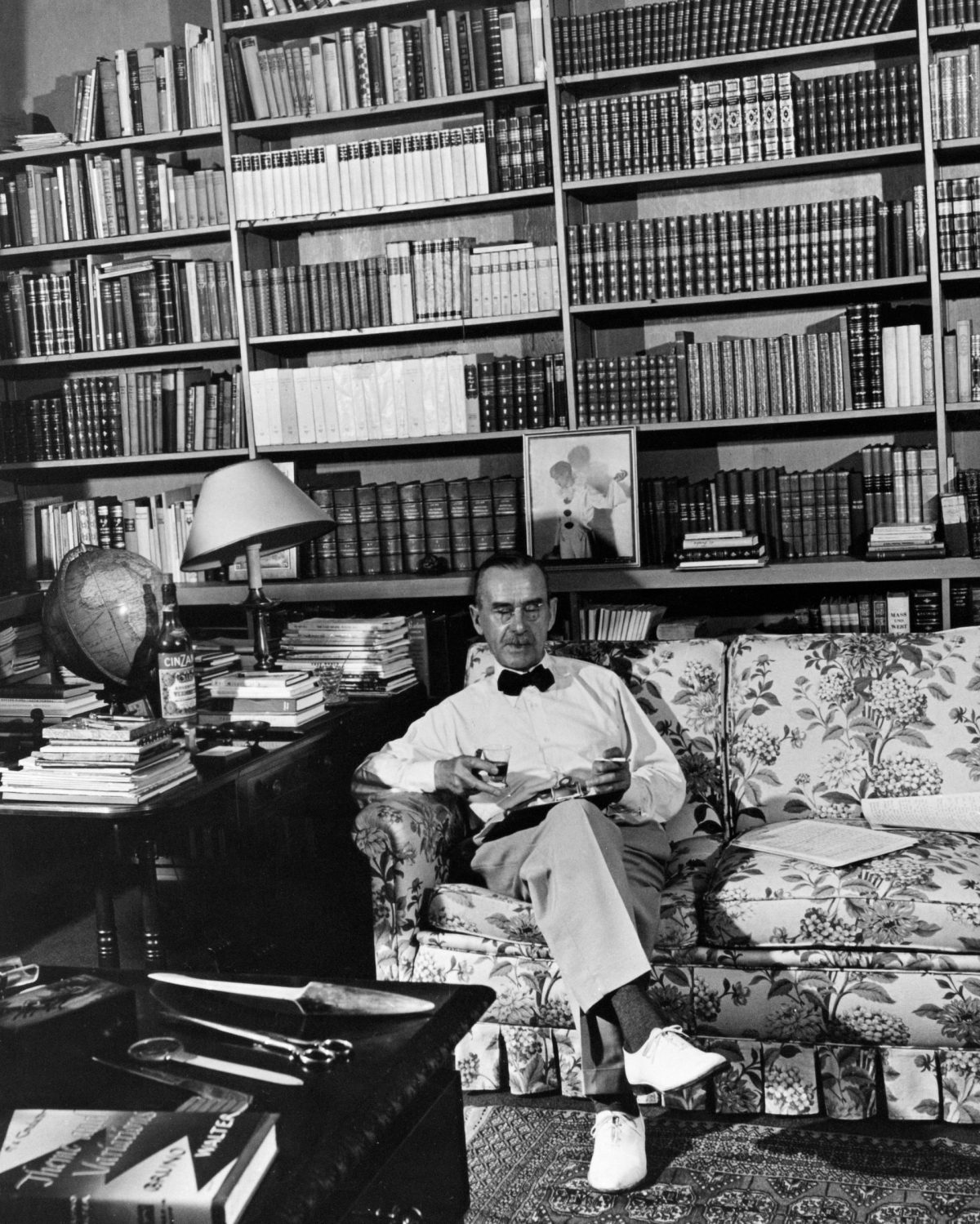

Nella fase successiva della sua opera, dopo l’emigrazione negli Stati Uniti conseguente all’avvento di Hitler, Mann insiste ulteriormente sull’appello alla ragione e sul necessario recupero dei valori della civiltà. Rispondono a quest’intento innanzitutto i quattro romanzi del ciclo Giuseppe i suoi fratelli (1933-1943), ove il racconto biblico offre innumerevoli spunti per una riflessione critica sul mondo contemporaneo. Il recupero dei valori è anche al centro del Dottor Faustus (1947), che simboleggia nella vicenda del patto tra un artista e il diavolo la criminale avventura del nazismo e denuncia gli esiti malefici di un estetismo amorale. Il percorso di Mann, che opera lungo l’arco di mezzo secolo, si caratterizza quindi per la sua evoluzione e per l’approdo a un nuovo umanesimo civilmente impegnato, che fa seguito al profondo interesse per le suggestioni irrazionali del Decadentismo; e questo itinerario scaturisce anche dalla partecipazione ai drammi della storia e all’urgenza di contrastare la deriva dei totalitarismi.