Misticismo e modernismo in Antonio Fogazzaro

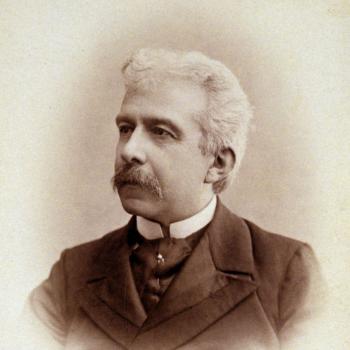

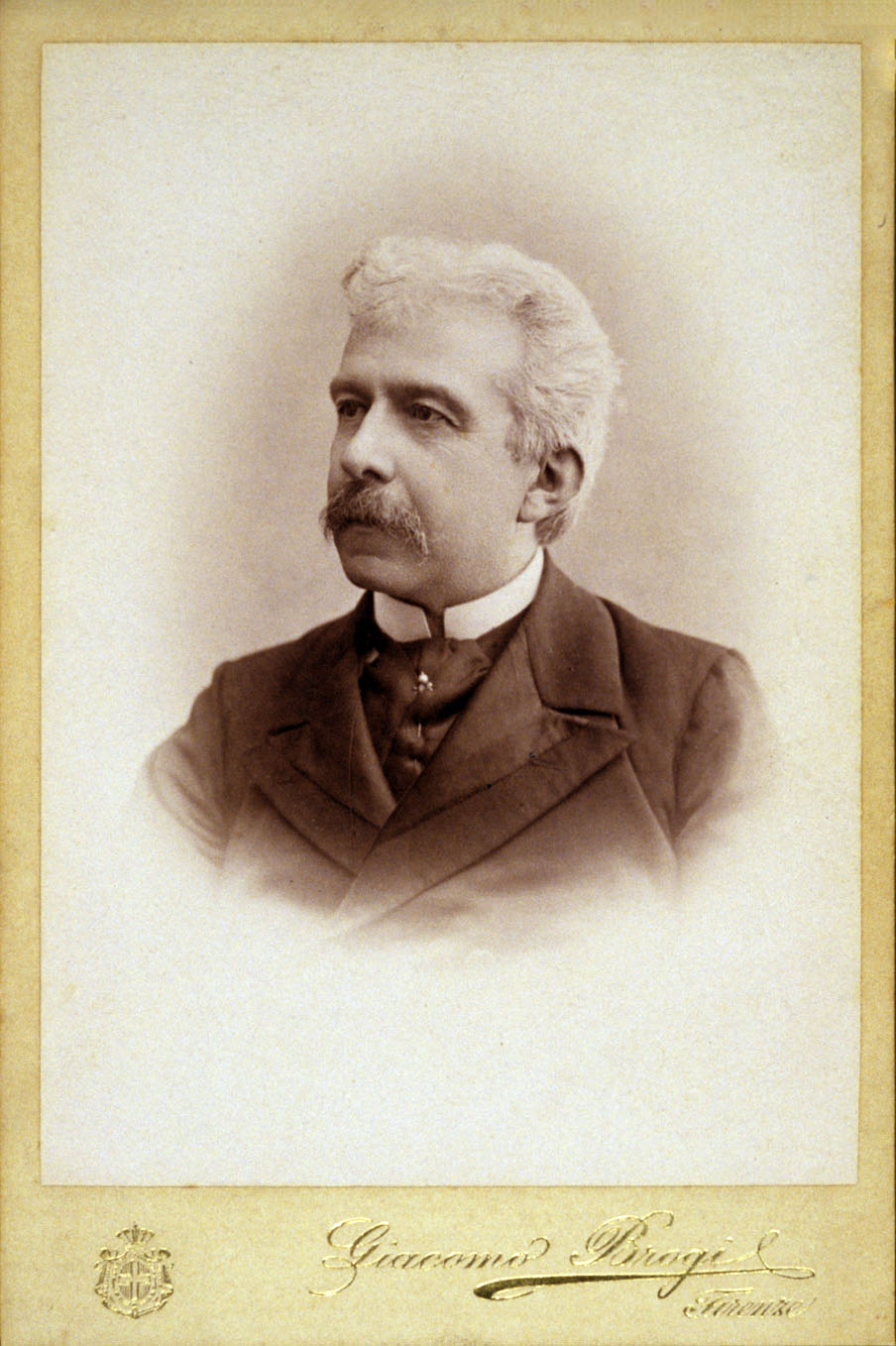

Il vicentino Antonio Fogazzaro (1842-1911) riscosse un vasto successo non soltanto con i propri romanzi, ma anche con le conferenze che tenne in molte città su argomenti politici, culturali o religiosi. La sua narrativa – che vede come protagonisti specialmente aristocratici o altoborghesi – associò un «misticismo anche erotico che è quasi un dannunzianesimo cristiano» (G. Contini) alla discussione su vari temi d’attualità, a partire dal rapporto tra cattolicesimo e pensiero moderno. Fogazzaro aderì infatti pubblicamente al Modernismo, una corrente nata in Francia, che accoglieva l’evoluzionismo di Darwin e proponeva una conciliazione tra scienza e fede, un rinnovamento della Chiesa e una critica alla sua struttura gerarchica.

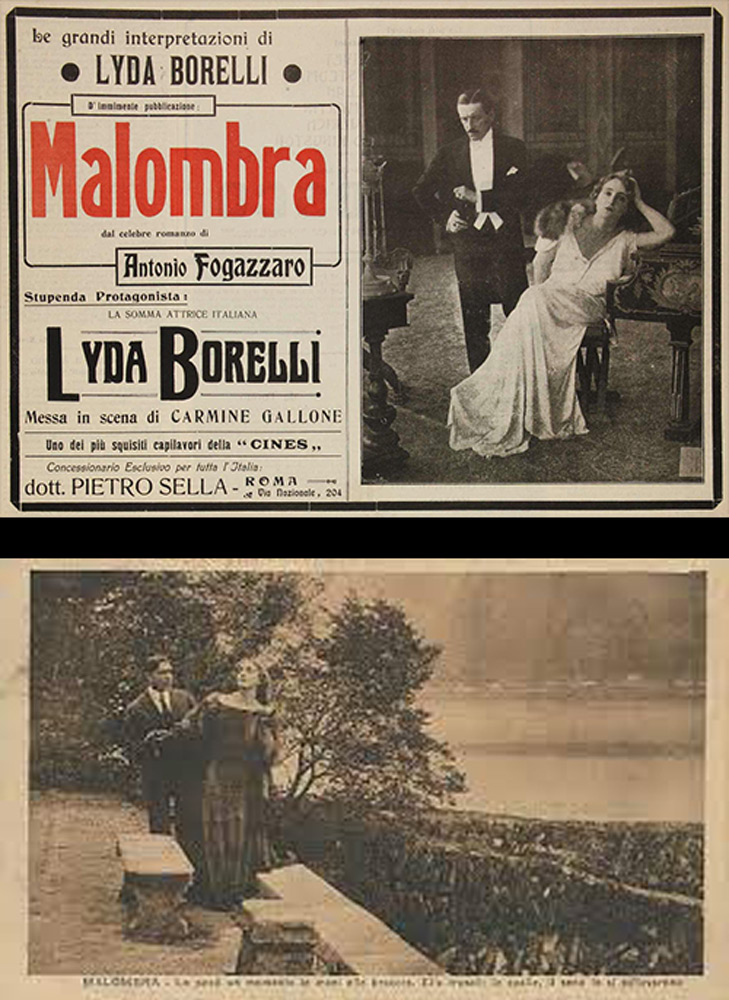

Malombra (1881)

Il suo esordio narrativo, che avvenne nel 1881 con il romanzo Malombra, si lega al filone più tenebroso del Romanticismo e mette in scena personaggi combattuti tra sensualità e spiritualità, sullo sfondo di paesaggi suggestivi e misteriosi. Il giovane Corrado raggiunge l’oscuro castello in cui abita il conte Cesare, che l’ha assunto al proprio servizio per un lavoro d’archivio. Conosce la nipote del conte, la marchesina Marina di Malombra, e se ne innamora. Ma la donna – sensuale e sfuggente – si persuade d’essere la reincarnazione di un’antenata, che in quel luogo era stata rinchiusa da un marito geloso e che con un delirante messaggio le avrebbe chiesto vendetta. Ciò la condurrà a provocare la morte dello zio e a uccidere l’amante, per poi allontanarsi sul lago in tempesta e scomparire nelle sue voragini. Audace e capricciosa, provocante e ostinata, nella sua ambigua follia Marina è una tipica incarnazione della “donna fatale” di tanta letteratura romantica, mentre il richiamo all’occultismo e alla reincarnazione avvicina Fogazzaro agli autori del Decadentismo, che andavano prendendo le distanze dalle certezze della scienza positivista.

Gli altri romanzi

L’impianto più realistico sono Daniele Cortis (1885) e Piccolo mondo antico (1895). Il dramma di Franco Maironi – giovane aristocratico cattolico e liberale – e della moglie Luisa esplode a seguito dell’improvvisa perdita della figlioletta (che muore annegata) e trova soluzione solo con la partecipazione alla lotta risorgimentale, cui seguono l’esilio e la nascita di un secondo figlio. La vicenda di quest’ultimo, Piero Maironi, prosegue in Piccolo mondo moderno (1900), Il Santo (1906), Leila (1910), che costituiscono una sorta di ciclo, al cui centro vi sono non soltanto le relazioni sentimentali del protagonista, ma anche e soprattutto la sua battaglia per una radicale riforma della Chiesa (non a caso le ultime due opere furono messe all’Indice nel quadro della repressione attuata da papa Pio X contro il Modernismo).