L’alba del Decadentismo: i poeti maledetti

Come movimento artistico e letterario il Decadentismo nasce in Francia intorno al 1880, quando si comincia a definire decadenti – con intento spregiativo – alcuni poeti e artisti, inclini alla ribellione antiborghese e anticonformista. Il termine alludeva alla decadenza dell’Impero romano, per indicare il pericolo di una corruzione dei costumi e di una diffusa crisi morale (non senza un richiamo al celebre dipinto di Thomas Couture, I Romani della decadenza, del 1847).

Tuttavia questo movimento ebbe già nei decenni precedenti i suoi precursori nei “poeti maledetti”, così denominati da uno di loro – Paul Verlaine – in una serie di articoli del 1883: anno in cui apparve anche una sua poesia (Languori), in cui confessava di sentirsi in sintonia con i romani alla vigilia del crollo dell’Impero. Nella serie dei propri Poeti maledetti Verlaine inseriva, oltre a se stesso, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud e Tristan Corbière: tuttavia la personalità che aveva inaugurato quella tendenza e ne aveva espressa tutta la carica eversiva era stata quella di Charles Baudelaire, che nella propria opera poetica aveva offerto un repertorio delle novità e delle tematiche che avrebbero caratterizzato gli inizi del Decadentismo. Tra queste spicca il cambiamento del ruolo dell’artista nella società: mentre nell’età del Romanticismo egli era chiamato a comunicare un messaggio politico-morale (ad esempio in difesa della libertà o dell’indipendenza nazionale) e appariva addirittura come un poeta-vate, intento a celebrare le gesta e le idealità di un popolo o dell’umanità intera, in questi autori la letteratura abbandona i toni oratori o didattici: lo scrittore non è più il portavoce di una comunità, ma è un bohémien ai margini della società e assume un atteggiamento di rifiuto della mentalità comune e dell’ordine costituito.

Arthur Rimbaud, Illuminazioni (1886)

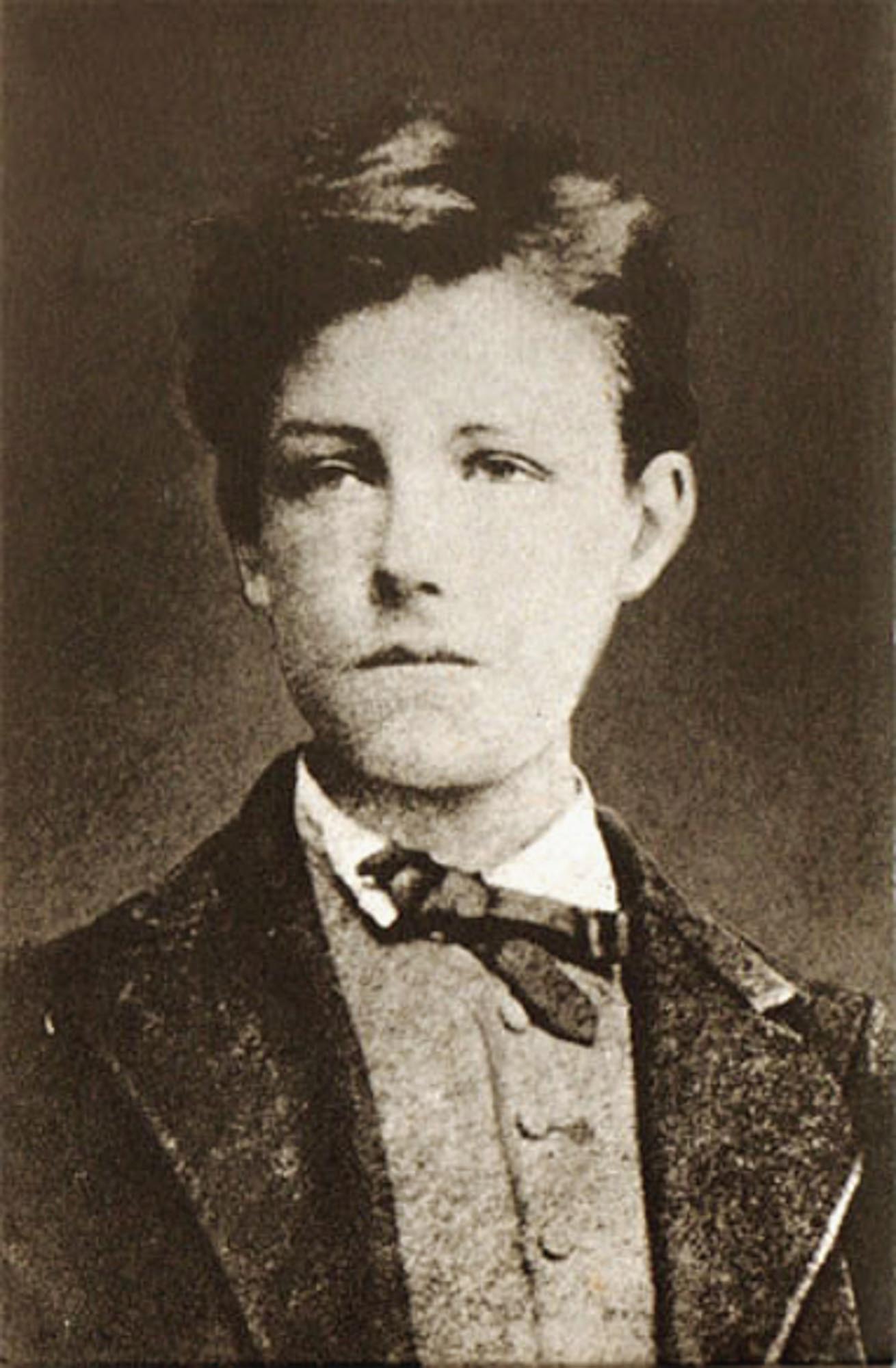

Nato ai confini del Belgio, Arthur Rimbaud (1854-1891) raggiunse giovanissimo Parigi, dove nel 1871 si entusiasmò per la rivolta della Comune e avviò una relazione anche amorosa con il poeta Paul Verlaine, drammaticamente interrotta nel 1873, quando decise di concludere anche la propria attività letteraria per intraprendere lunghi viaggi. Dopo Una stagione all’inferno, del 1873, e le Illuminazioni, composte trai il 1872 e il 1874 ma pubblicate nel 1886, parte della sua opera apparve postuma in una raccolta del 1898.

Risalta, nei suoi versi, non soltanto la ribellione contro ogni disciplina o conformismo (che arriva a mettere in discussione l’intera civiltà occidentale), ma anche la carica espressiva del linguaggio e l’originalità dello stile.

Del poeta-veggente (prodotto da «un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi» e intento a sperimentare ed esaurire «tutte le forme di amore, di sofferenza, di follia») parla nella sua raccolta di versi Illuminazioni , che non a caso intitola così. Per lui, come per Baudelaire, si tratta di procedere “oltre” su una strada che solo la poesia e l’arte sanno percorrere.

Fondamentale è quanto scrive nella Lettera del veggente del 1871, dove il poeta «diventa il grande infermo, il grande criminale, il grande maledetto – e il sommo Sapiente!».

Gallery

Arthur Rimbaud