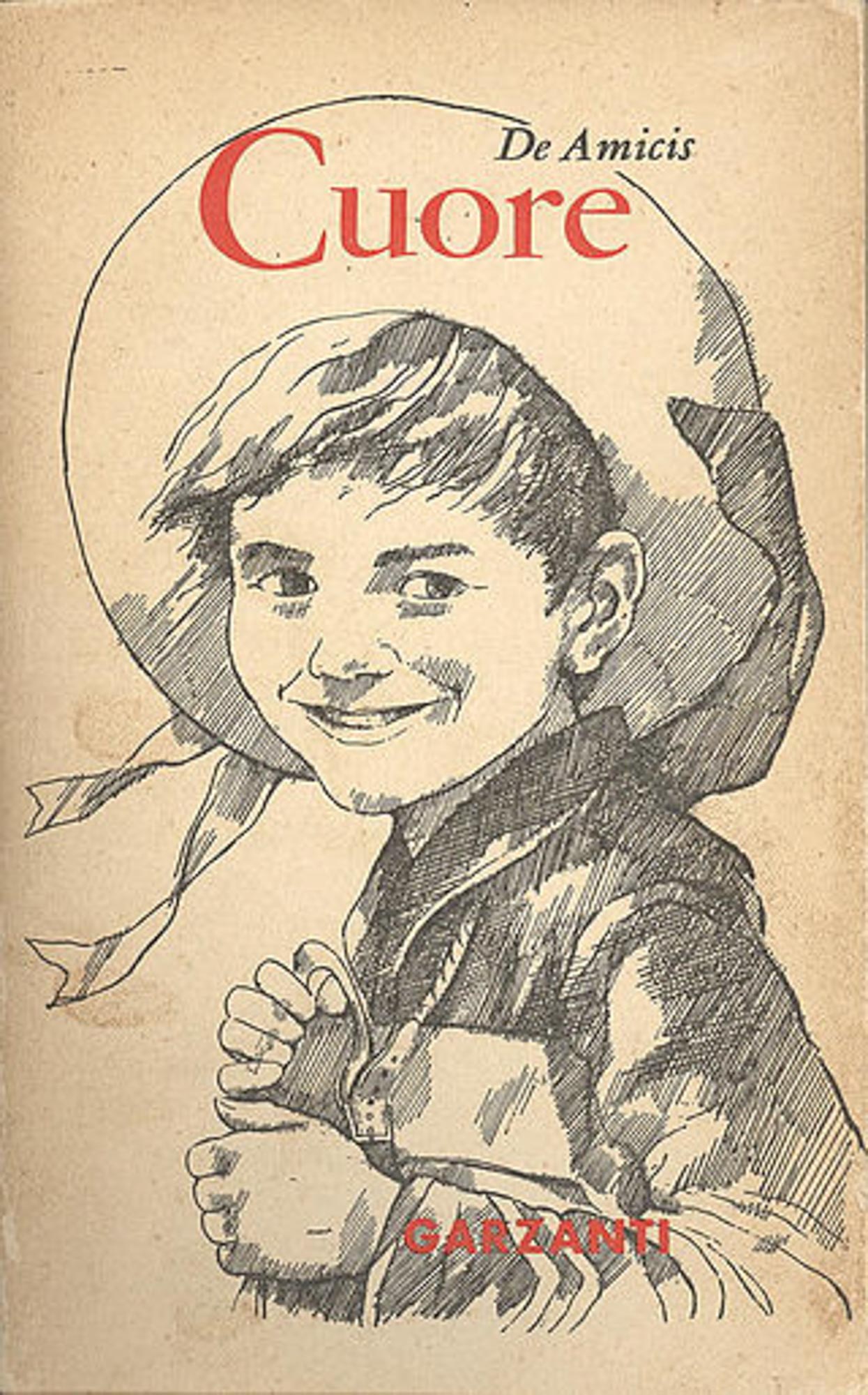

Edmondo De Amicis, Cuore (1886)

Se Pinocchio riflette, nell’ambientazione, il mondo contadino toscano, Cuore – pubblicato tre anni dopo, nel 1886 – sarebbe impensabile al di fuori di una realtà urbana, anzi di una città settentrionale avviata verso l’industrializzazione come Torino.

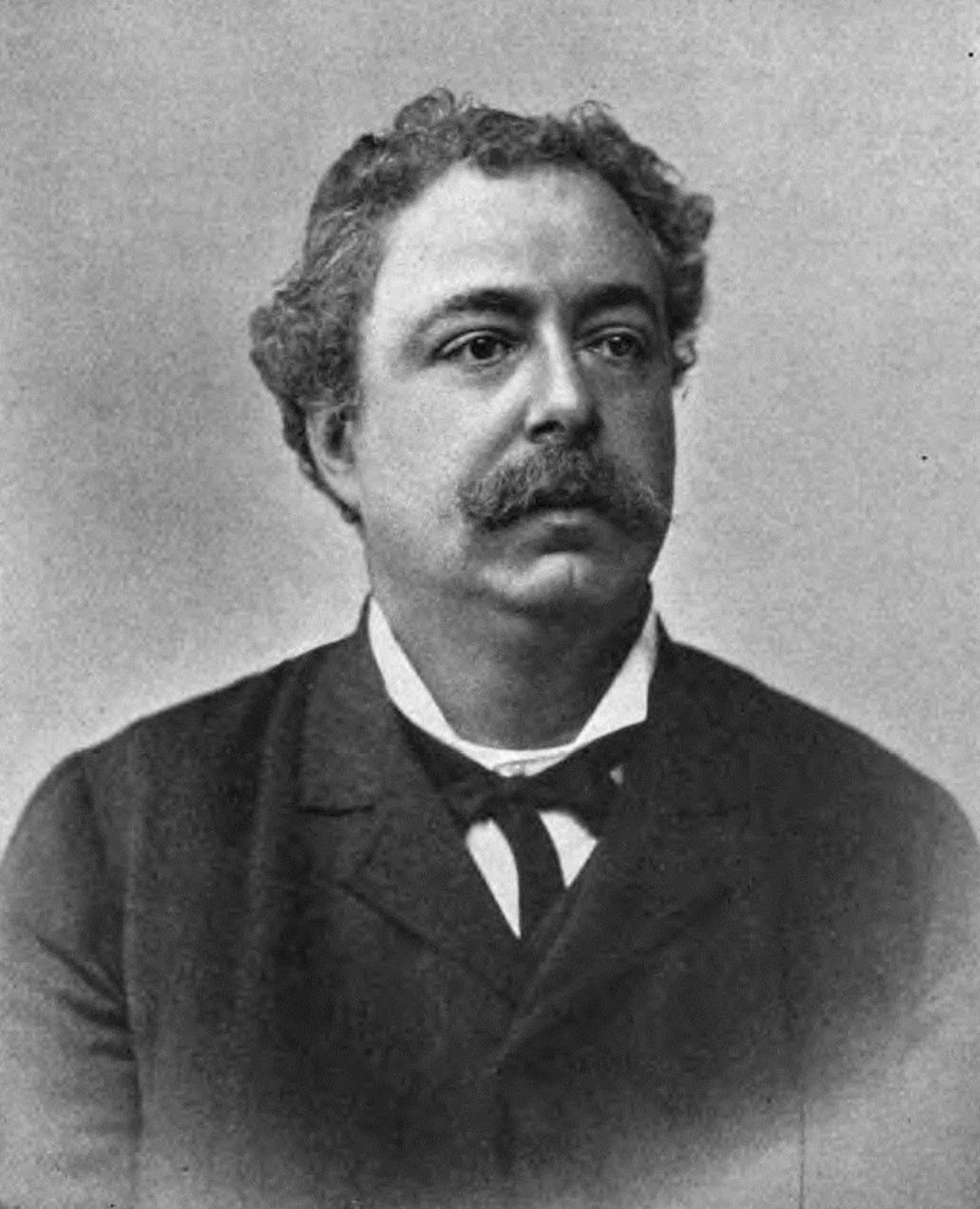

Cuore è un libro destinato ai ragazzi in età scolare, che ha per protagonisti gli alunni di una scuola elementare torinese (per la precisione una classe terza, che tuttavia raggruppa ragazzini tra i nove e i tredici anni); Edmondo De Amicis (1846-1908) simula addirittura che sia stato scritto in prima persona da «un alunno di terza», il cui padre ne avrebbe poi curata una trascrizione. È scandito, come un diario, dalle date del calendario scolastico, iniziando un lunedì 17 ottobre «primo giorno di scuola» e concludendosi in luglio: così vi si riflettono tutte le scadenze dell’anno scolastico, le ricorrenze e gli anniversari, dal 2 novembre, giorno dei morti, all’ultimo giorno di Carnevale, dall’anniversario dei funerali di Vittorio Emanuele alla festa nazionale del 4 giugno, dalle prime nevicate ai «32 gradi» dell’estate.

Tuttavia il libro non si esaurisce nel diario scolastico di Enrico, che è insieme l’io narrante e il protagonista; esso si arricchisce con due altri tipi di scrittura: le lettere scritte a Enrico dai familiari (il padre, la madre, la sorella), quasi sempre improntate al moralismo; e i “racconti mensili” letti dal maestro in classe, caratterizzati da un’intensa emotività e dalla tematica patriottica (La piccola vedetta lombarda, Il tamburino sardo), ma anche da narrazioni patetico-familiari (Il piccolo scrivano fiorentino) o dal riferimento al dramma dell’emigrazione (Dagli Appennini alle Ande).

De Amicis educatore

De Amicis propone la propria visione con l’intento di fornire un modello a tutti gli strati sociali e di favorire la reciproca integrazione: basti notare come proponga nei “racconti mensili” ragazzi provenienti da varie parti della penisola, per non dire del ragazzo immigrato dalla Calabria, che viene inserito e accolto nella classe come «un fratello venuto di lontano». Ma ogni pagina dell’opera conferma la rigida stratificazione delle classi: non c’è mobilità e ciascuno si avvierà verso una collocazione sociale che rispecchia quella della famiglia d’origine (addirittura del «muratorino» non sappiamo neppure il nome, ma soltanto il mestiere del padre, che lo caratterizza interamente). E alla scala delle classi corrisponde una scala di valori e di comportamenti, di esempi da seguire e di errori da evitare.

In definitiva, grazie alla carica patetica della sua scrittura, De Amicis è un educatore che reca il proprio specifico contributo all’affermazione e alla diffusione dei valori moderati nella società postrisorgimentale: come osserva Giulio Ferroni, il sentimento patriottico, i vincoli familiari, «il senso rigido e sicuro del dovere, del sacrificio, dell’impegno strenuo nel lavoro e nello studio, il rispetto della dignità altrui, il riconoscimento dell’appartenenza a un comune organismo nazionale» si trasmettono tramite la sua opera a «intere generazioni di Italiani, almeno fino agli anni Cinquanta» del secolo successivo, «nonostante gli aspetti repressivi, l’orizzonte gerarchico e di classe: il rigido moralismo» su cui ha richiamato l’attenzione – in termini aspramente critici e polemici – Umberto Eco nel celebre Elogio di Franti.