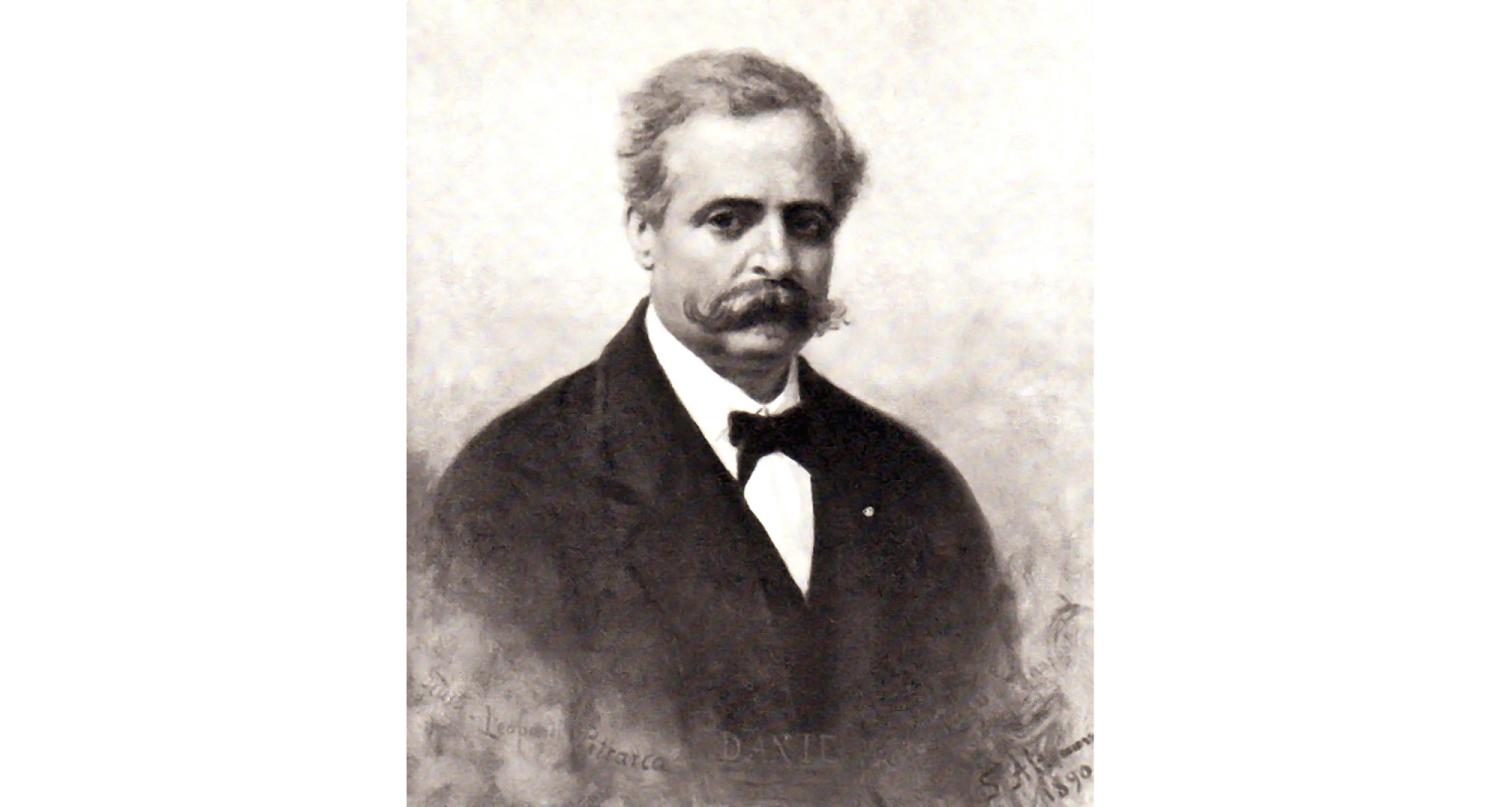

Francesco De Sanctis, La Storia della letteratura italiana (1871)

Nel 1870 esce a Napoli una Storia della letteratura italiana «ad uso dei licei»: ne è autore Francesco De Sanctis (1817-1883), figura fondamentale del Risorgimento laico e liberale, che per motivi politici ha conosciuto le carceri borboniche e l’esilio a Torino e a Zurigo e che ha continuato il suo impegno anche dopo l’Unità, come deputato e ministro della Pubblica Istruzione. Non mancavano i precedenti dell’opera di De Sanctis: altri avevano scritto storie della letteratura con diversi orientamenti, da Giovanni Crescimbeni (autore dell’Istoria della volgar poesia, del 1698) a Girolamo Tiraboschi (Storia della letteratura italiana, 1772-1781), sino all’opera più recente di Cesare Cantù, del 1865, ispirata a una rilettura della storia d’impronta clericale. Se i materiali di erudizione del testo di De Sanctis non appaiono nuovi (e in larga parte derivano dalle compilazioni settecentesche), del tutto nuova è la concezione che lo ispira, e in particolare il rapporto che stabilisce fra letteratura e storia della nazione: egli propone una storia di «ciò che si move nel pensiero italiano», e quindi una storia etico-politica fondata su giudizi di valore ispirati agli ideali risorgimentali. Per il patriota De Sanctis si tratta in sostanza di «una missione da compiere» offrendo all’Italia un’identità culturale e morale, tratta dall’opera dei suoi scrittori.

La letteratura italiana in venti capitoli

Il percorso si articola in venti capitoli e prende le mosse dalla Scuola siciliana e dai toscani del Duecento. Segue Dante Alighieri, in cui si realizza, secondo De Sanctis, una perfetta fusione di etica ed estetica, già incrinata di lì a poco dal Petrarca del Canzoniere, in cui prevale «il culto della forma per se stessa» accanto a «un risorto paganesimo». Nonostante i pregi di Ariosto e Machiavelli, in cui trionfano rispettivamente «il puro sentimento dell’arte» e la conciliazione di quest’ultima con la vita e con la scienza, l’età umanistica e rinascimentale segna l’avvio di una degenerazione accademica, che allontana i letterati dal popolo e si accentua all’insegna di un vuoto formalismo nel periodo della Controriforma e del Seicento, sino all’Arcadia. Il riscatto nazionale affonda invece le proprie radici nella nuova scienza – di cui sono artefici Galileo e Campanella, e precursore Machiavelli – e nella nuova letteratura, inaugurata nel Settecento da Goldoni con il recupero del vero e del naturale, e poi dal «pedagogo» Parini, «indipendente e solitario e inaccessibile alle tentazioni e a’ compromessi». Infine, mentre Monti incarna la persistenza dei vecchi difetti nazionali, Alfieri e Foscolo preannunciano lo spirito dell’età rivoluzionaria e risorgimentale, Manzoni riconcilia il cristianesimo con l’Illuminismo e la religione con il pensiero moderno, e in Leopardi si affermano lo scetticismo e il senso del mistero, che lasciano tuttavia «inviolato il suo senso morale». In definitiva, per De Sanctis la nostra letteratura non si sviluppa attraverso un percorso lineare: in Manzoni e in Leopardi si ricompone quell’unità di contenuto e di forma che si era realizzata nella poesia dantesca. Ma il suo schema fa riferimento a una fede laica nei progressi dello spirito umano.