Lev Nicolàevič Tolstoj, Guerra e pace (1863-1869)

Nel secondo Ottocento, con i romanzi di Turgenev e soprattutto di Tolstoj e Dostoevskij, la letteratura russa giunge per la prima volta a influenzare quella europea, ottenendo un vasto apprezzamento.

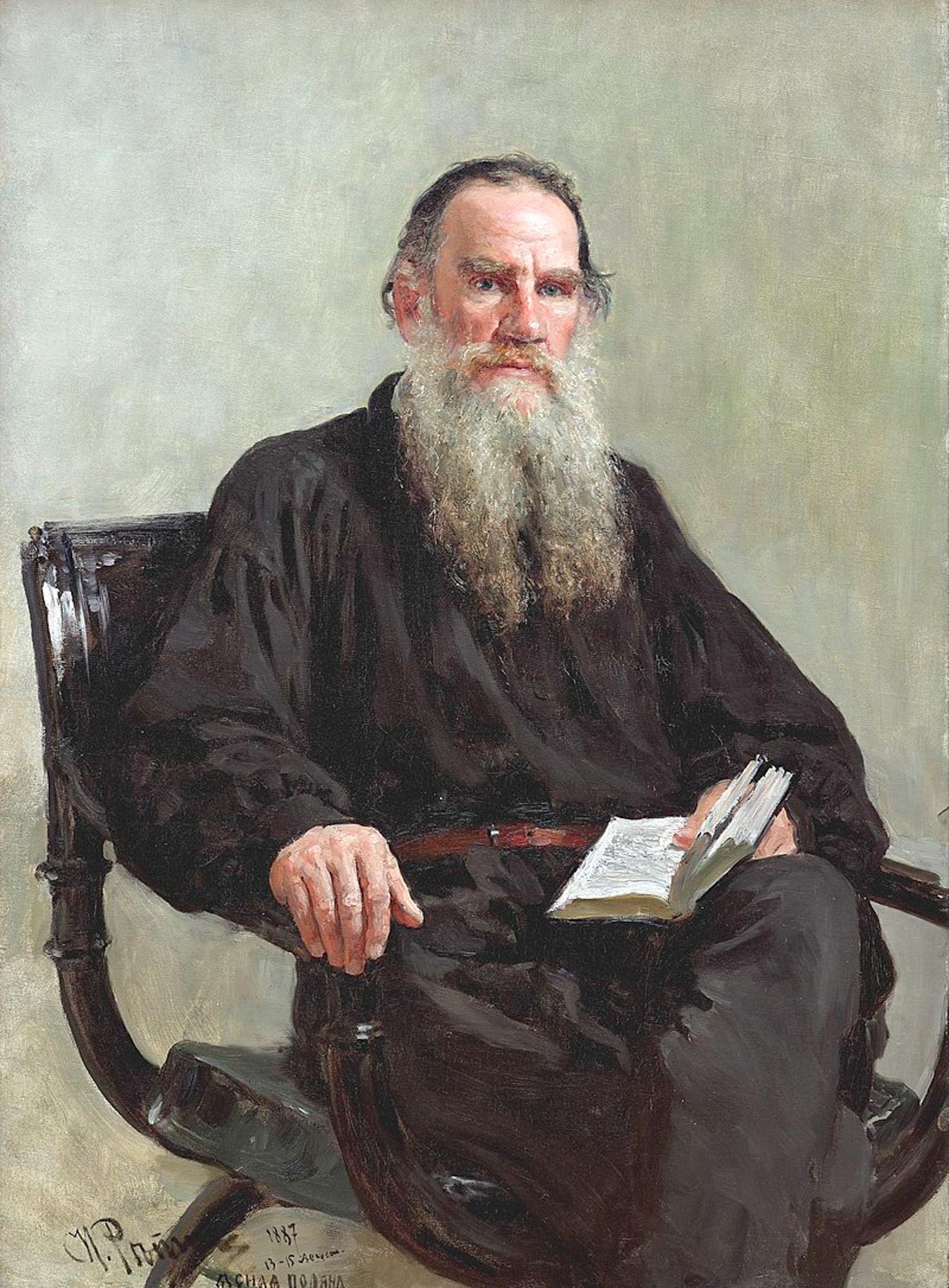

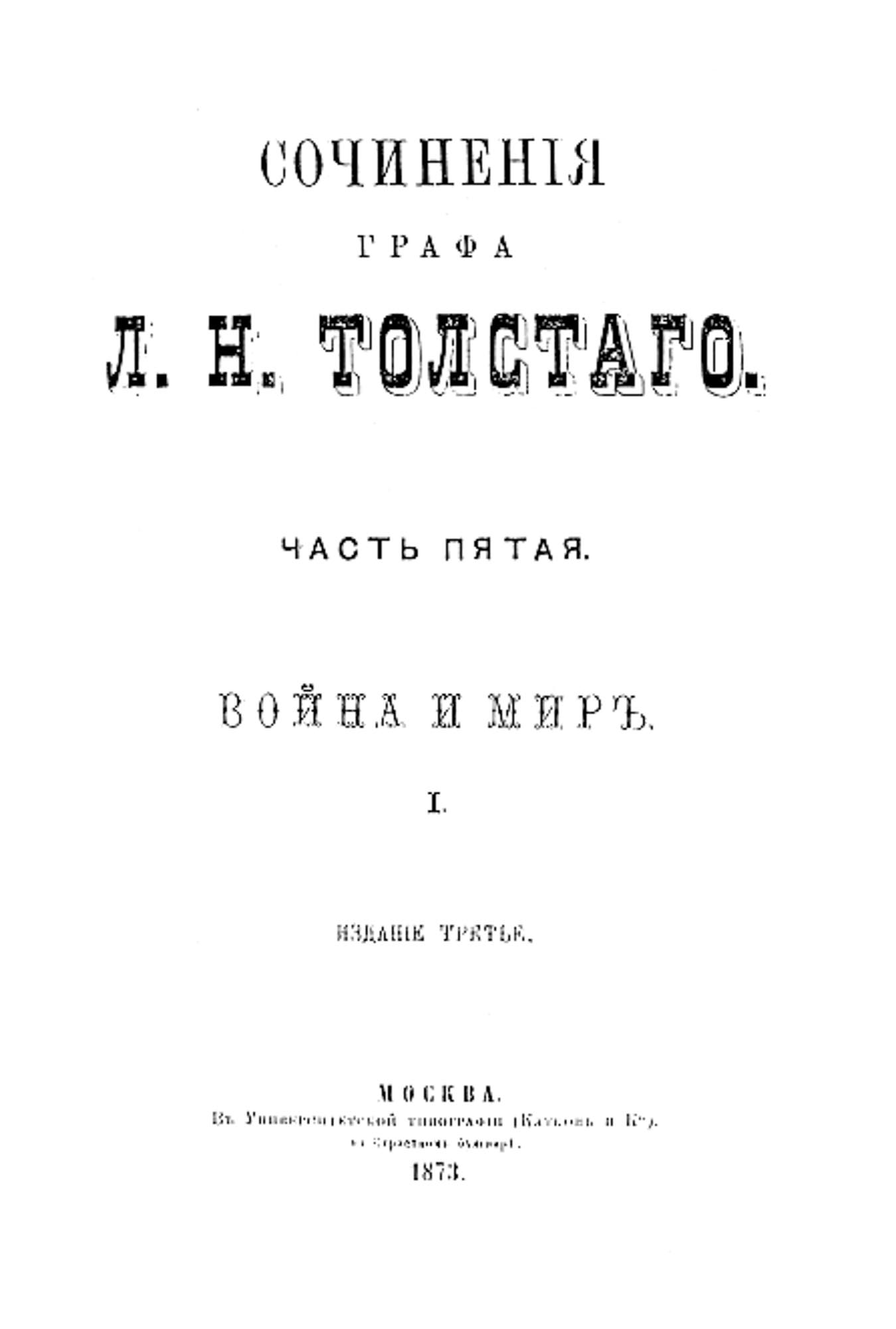

Nel suo più celebre romanzo, Guerra e pace (che sembra appartenere al filone “storico”, in quanto offre un vasto affresco della Russia del periodo napoleonico), Lev Nicolàevič Tolstoj (1828- 1910) sviluppa il realismo narrativo con la tecnica dello “straniamento”: nelle descrizioni delle battaglie, ad esempio, non abbiamo mai un quadro complessivo, ma la veduta si focalizza su alcuni dettagli, ovvero sui gesti e sui sentimenti dei singoli, che sono lontani dal percepire la portata storica degli eventi; e in definitiva la storia appare come il frutto della volontà delle masse più che dell’azione dei grandi condottieri.

Successivamente, in Anna Karenina Tolstoj concentra la propria attenzione sullo studio dei caratteri, esaminati come prodotti particolari di atteggiamenti morali universali. L’adulterio e il suicidio della protagonista sono un atto d’accusa contro il gretto conformismo dell’alta società russa, mentre l’alternativa positiva è offerta da un vecchio contadino, che prospetta al proprietario Levin un cambiamento interiore basato sulla condivisione della vita del popolo.

L’ultima parte dell’opera di Tolstoj infine è segnata da una profonda crisi spirituale e da una critica radicale al potere politico e alle istituzioni religiose, che si richiama al cristianesimo primitivo e impone il rifiuto di ogni forma di violenza: tanto che in un saggio della vecchiaia – Che cos’è l’arte, del 1897 – egli propone una letteratura essenzialmente didattica, portando alle estreme conseguenze un interesse pedagogico che l’aveva accompagnato per tutta la vita.