Le memorie: una scrittura patriottica

Nel primo Ottocento la letteratura memorialistica è in prevalenza di intonazione politica e patriottica: le vicende personali dei protagonisti si inseriscono in vario modo nella vicenda della nazione, nella lotta per l’indipendenza e in un cammino di rieducazione civile e morale. In questo quadro, particolarmente interessanti appaiono i testi di Pellico, Settembrini e D’Azeglio. Pubblicate nel 1832 e tradotte in varie lingue, Le mie prigioni ripercorrono il decennio della prigionia di Pellico. Furono il libro italiano più letto nell’Europa della prima metà dell’Ottocento, cui mostrarono la durezza della repressione austriaca: si disse addirittura che proprio per il tono moderato (e per la semplicità dello stile) esse «costarono all’Austria più che una battaglia perduta». A differenza dell’opera del Pellico, le Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini (1813-1876) ricostruiscono l’intera esistenza dell’autore, anche se riservano una particolare attenzione all’esperienza della prigionia.

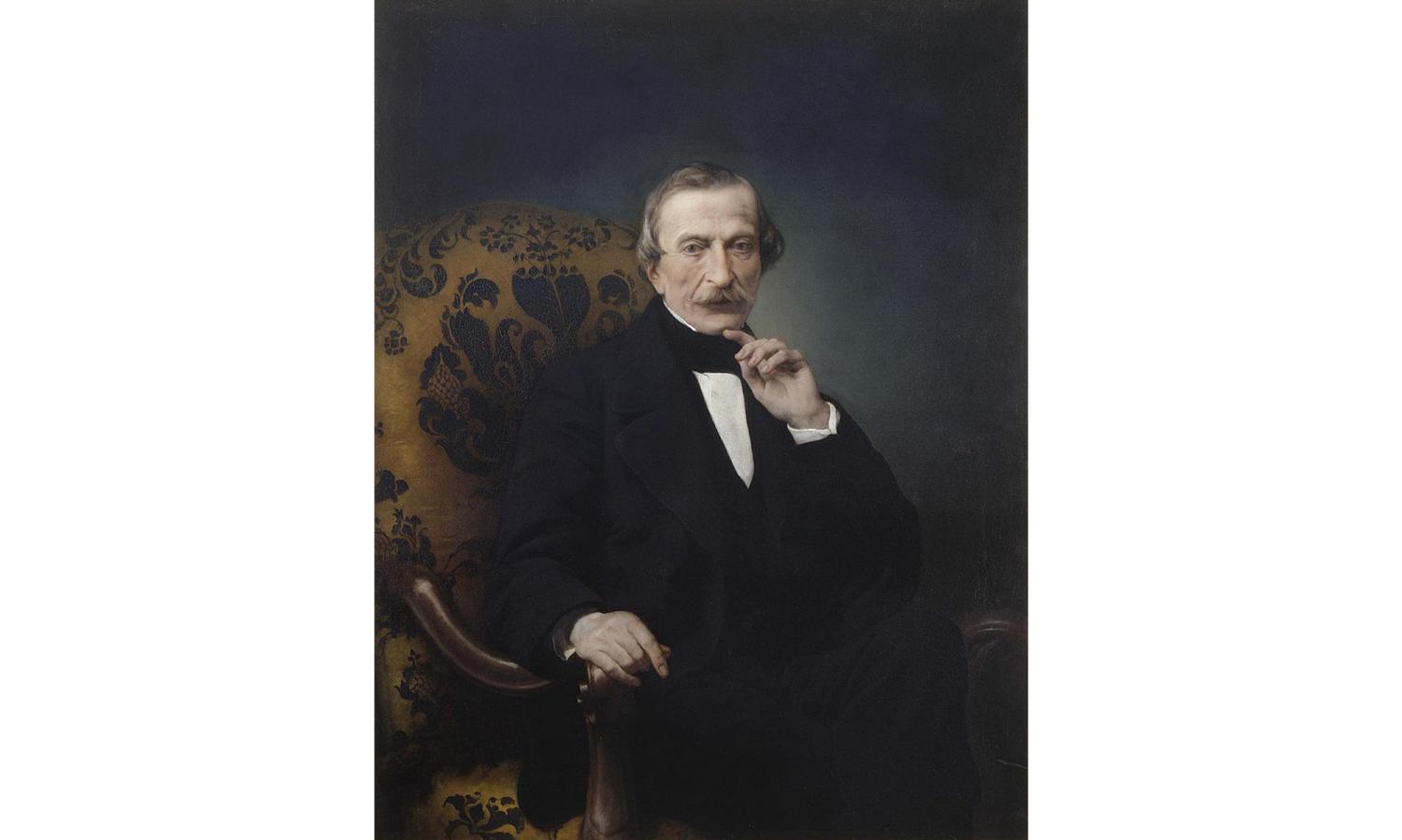

Massimo D’Azeglio, I miei ricordi (1867)

Diverso è il tono del libro autobiografico di Massimo D’Azeglio. I miei ricordi apparvero postumi nel 1867: ma la narrazione, che si apre con l’infanzia dello scrittore e con il quadro della famiglia nobiliare di provenienza, si interrompe con gli avvenimenti del 1846. D’Azeglio è abile nell’alternare episodi divertenti e commoventi e nel disegnare ambienti e personaggi con una vivacità che ricorda il suo talento di pittore, anche se talora si dilunga in divagazioni superflue. Nell’opera si riversano la sua attiva partecipazione alle vicende del tempo e la sua adesione alle idee liberali, insieme con una religiosità che non gli impedisce di criticare il governo pontificio. L’intento è anche qui pedagogico, patriottico e moraleggiante: si tratta di «fare gli italiani».