Il romanzo storico: Ettore Fieramosca di Massimo D’Azeglio (1833)

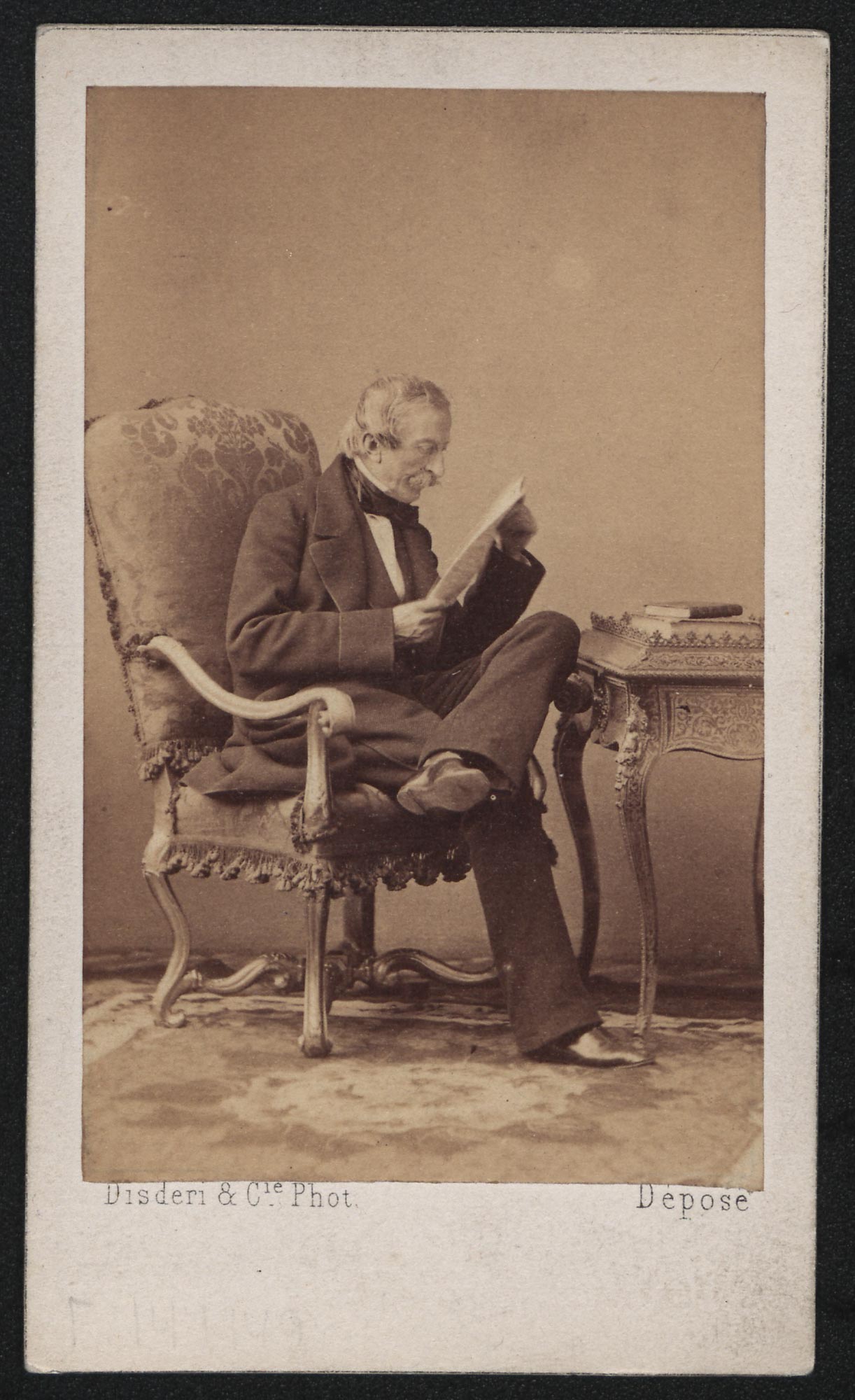

Dopo il successo dei Promessi Sposi, in Italia il romanzo storico ha una notevole fortuna e tra il 1820 e il 1850 è il genere più letto e diffuso. Apprezzato dai romantici in quanto mezzo di diffusione del sapere storico e di educazione civile, esso è tuttavia disprezzato dagli ambienti conservatori perché la cultura classicista non gli riconosce dignità letteraria e lo ritiene destinato a lettori ignoranti. Tuttavia, l’esperienza manzoniana gli attribuisce una nuova dignità e costituisce un modello per le generazioni successive. I romanzi storici italiani rappresentano vicende che traggono spunto da avvenimenti del Medioevo o del Rinascimento, come nel caso dei romanzi di Tommaso Grossi (1790- 1753) amico di Manzoni, o da fatti eroici ed esemplari di resistenza all’oppressione straniera come nel caso dell’Ettore Fieramosca , o La disda di Barletta di Massimo D’Azeglio (1798-1866), dove si rievoca la “disfida di Barletta” che oppose soldati italiani e francesi agli inizi del Cinquecento.

Il narratore in questi romanzi è sempre onnisciente, si richiama spesso alla storia con citazioni di fonti e testimonianze, e interviene con giudizi di condanna di fronte a vicende di prevaricazione e sofferenza presentando al lettore una realtà chiaramente divisa tra bene e male.