Sul testo

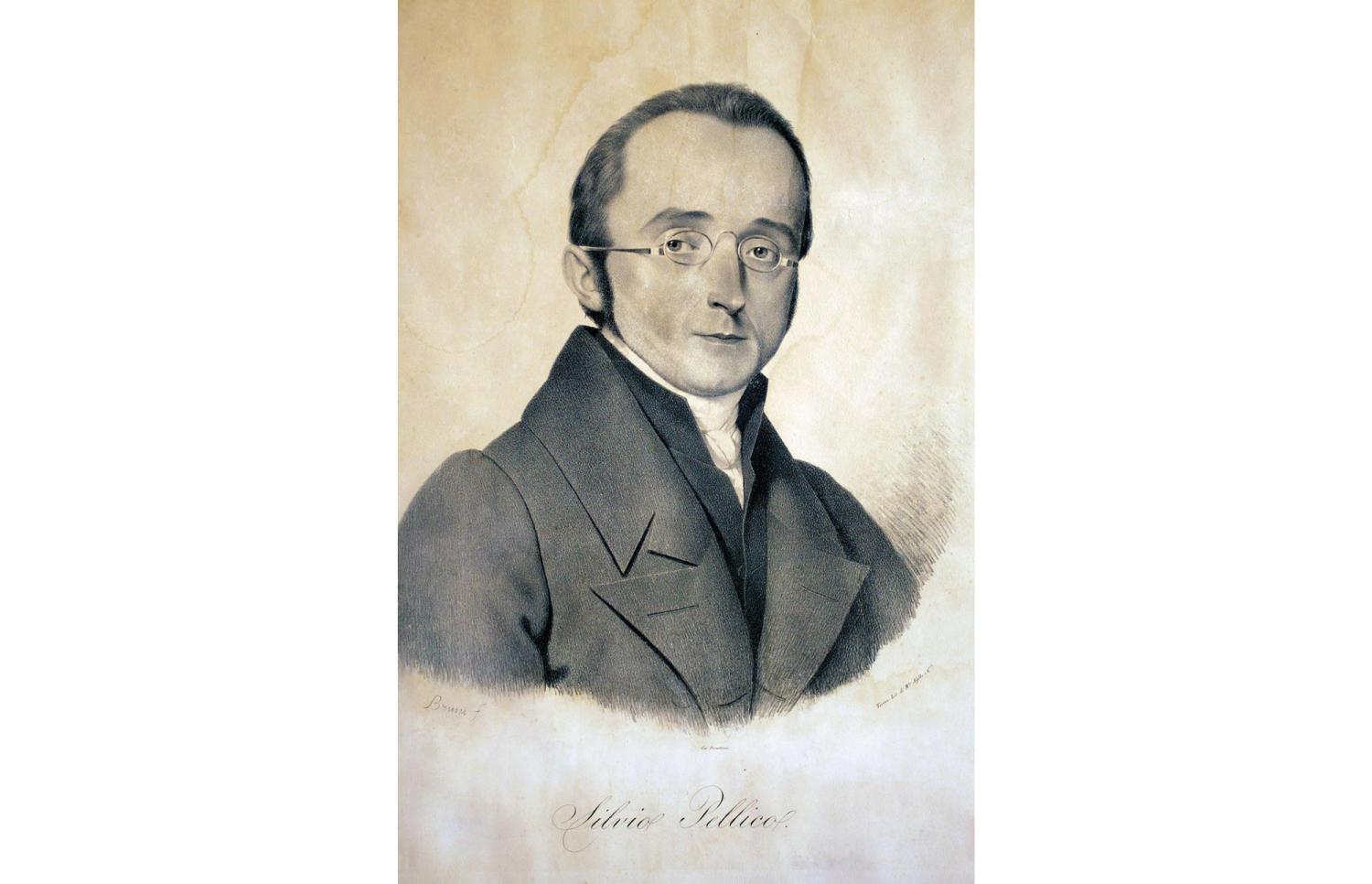

La vita e le opere di Silvio Pellico

Le mie prigioni (1832)

L’intento con cui Pellico ripercorre gli anni della sua prigionia (dapprima nell’attesa del processo e poi nel carcere dello Spielberg in Moravia) non è di denuncia o propaganda: anzi, egli premette di avere per sempre lasciato la politica – «simile a un amante abbandonato dalla sua bella» – e di voler parlare «d’altro». L’altro sono le esperienze umane di sofferenza e di dolore e la scoperta del sentimento cristiano che aiuta l’autore a vincere la tentazione dell’odio e della disperazione. Tra gli episodi patetici che commossero i lettori del tempo, si ricordano quelli del bambino sordomuto che vive nel carcere di Santa Margherita e instaura con lo scrittore un rapporto di simpatia espresso negli sguardi e nei gesti; quello di Maddalena, donna di “malavita” che, cantando e rincuorando le compagne, induce Pellico a immaginarla romanticamente «più bella e più infelice che colpevole»; e quello dell’amputazione della gamba al compagno di sventura Piero Maroncelli, che affronta senza un grido l’intervento e ringrazia il chirurgo con una rosa.

La bontà caratterizza tutti i personaggi (sbirri e detenuti), uniti da un senso di pietà nonostante il terribile ingranaggio cui debbono obbedire: l’avversario non è mai l’uomo, ma il sistema che lo domina, sicché il messaggio del libro sembra consistere in «un invito a resistere contro tutto ciò che nega l’umanità dell’uomo» (Spinazzola). Allo stesso tempo, dalla solitudine e dalle “meditazioni”, scaturisce un itinerario spirituale, che attraverso la ricerca dell’essenziale porta alla riscoperta di Dio.