Il romanzo storico

L’Ottocento è il secolo del romanzo. Questo genere letterario, che già nel secolo precedente aveva avuto larga diffusione, impone il proprio primato. Nella prima metà del secolo possiamo distinguere tre sottogeneri: il romanzo sentimentale, il romanzo storico, il romanzo realista.

Il romanzo storico fa rivivere epoche remote e mitizzate – in primo luogo il Medioevo – offrendo a un tempo un’evasione dal presente e un’attualizzazione del passato in funzione nazionalistica e patriottica.

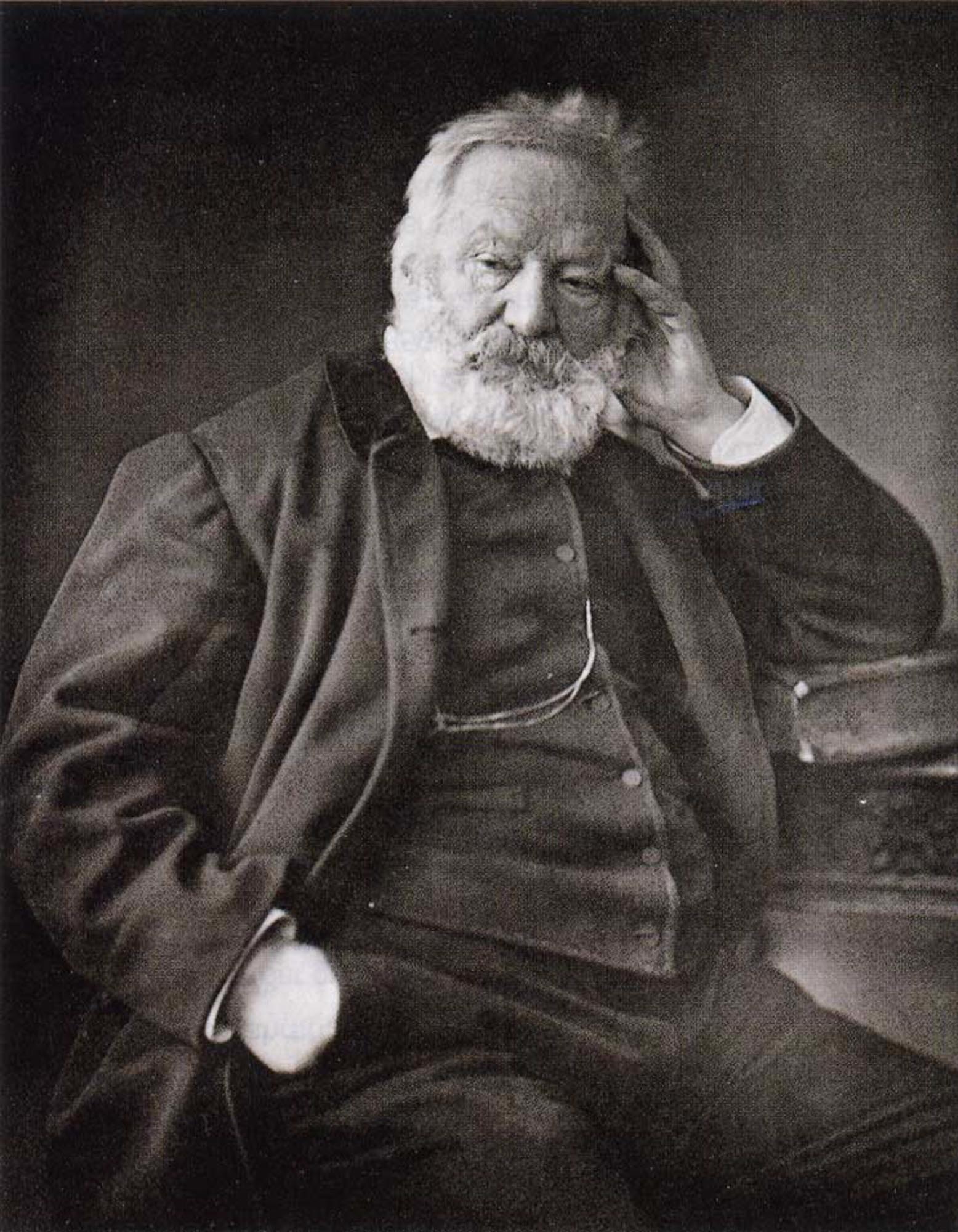

Victor Hugo e il romanzo storico

Una finalità politica e umanitaria anima la vasta opera di Victor Hugo (1802-1885), che inserisce nel romanzo realista alcuni aspetti dell’eroe romantico. Nei Miserabili, alla cura per la caratterizzazione delle diverse classi sociali, si associa la presenza di un protagonista-eroe, che dai livelli più bassi della scala sociale riesce a emergere e a lottare per i suoi simili. La vicenda ruota, infatti, intorno a un condannato ai lavori forzati, perdonato da un vescovo e aiutato da lui a intraprendere una nuova vita; divenuto ricco, il protagonista dedica la propria esistenza a una coraggiosa battaglia per la difesa e il sostegno degli umili. Con questo personaggio Victor Hugo mostra di avere fiducia nella capacità degli strati più bassi della società francese oppressi e privi di diritti, di riscattarsi contribuendo al progresso sociale. All’oggettività narrativa di Balzac si sostituisce il frequente intervento nel romanzo dell’autore, che propone la sua visione del mondo attraverso i propri commenti.

Notre-Dame de Paris (1831)

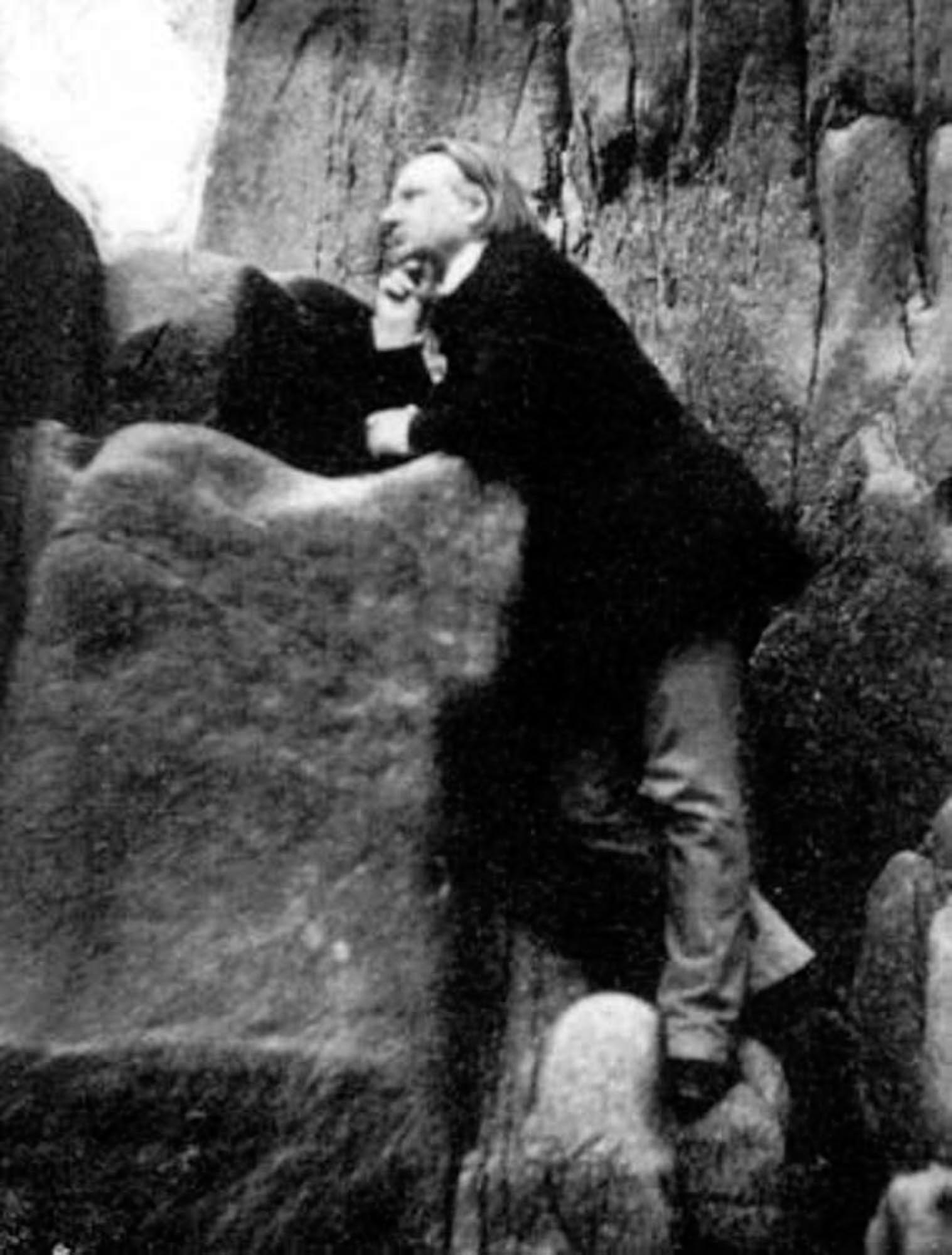

Al romanzo storico si avvicina uno tra i testi più apprezzati della narrativa ottocentesca: Notre-Dame de Paris (1831), primo grande successo di Victor Hugo (1802-1885). Accanto ad alcune componenti tipiche del romanzo storico (l’ambientazione tardo-medievale e il gusto del pittoresco e della ricostruzione degli ambienti), vi si possono riconoscere ingredienti riconducibili ad altri filoni della letteratura romantica, in particolare al romanzo sentimentale e a quello gotico, o nero. In una cupa vicenda di amore e morte si intrecciano, infatti, sublime e grottesco. Protagonista è la bella zingara Esmeralda, insidiata dall’arcidiacono Frollo, che si serve del campanaro Quasimodo – mostruoso e deforme – per rapirla. Liberata dal capitano Febo, Esmeralda si innamora del suo salvatore, ma questi viene ucciso da Frollo, che fa cadere la colpa su di lei. Viene temporaneamente portata in salvo (all’interno della cattedrale, ove gode del diritto d’asilo) da Quasimodo, che a sua volta la ama, avendo trovato in lei compassione. Ma infine, catturata da Frollo – che invano tenta di piegarla offrendole in cambio la salvezza –, viene torturata e condannata per stregoneria all’impiccagione, mentre il suo persecutore è precipitato nel vuoto da Quasimodo, che va a morire abbracciato al cadavere della ragazza. Particolare rilievo assume la rappresentazione del mondo dei gitani e della “corte dei miracoli” costituita dalla folla di mendicanti e ladruncoli che circonda Notre-Dame e che Hugo definisce «un mondo nuovo, sconosciuto, inaudito, deforme, serpentesco, formicolante, fantastico»: come nel ritratto del gobbo Quasimodo, vi si ritrova l’attrattiva del Romanticismo verso ciò che è diverso, anomalo e bizzarro.