Attilio Bertolucci, Viaggio d’inverno (1971) e le altre opere

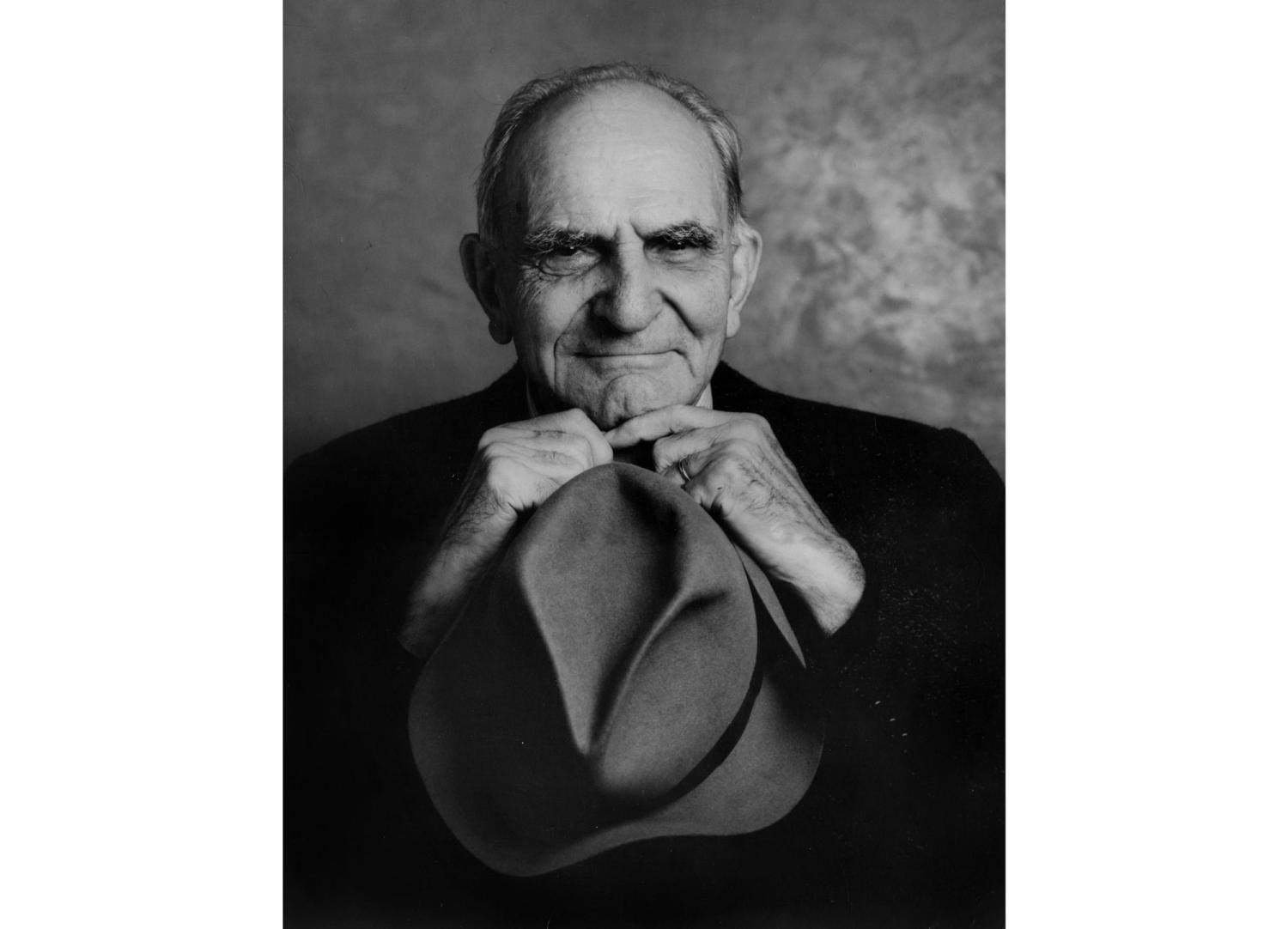

Poeta a suo modo isolato, e anche per questo distante dall’Ermetismo, Attilio Bertolucci (1911-2000) – noto anche come traduttore, e padre dei celebri registi, Bernardo e Giuseppe – si distingue già nelle prime raccolte (Sirio del 1929 e Fuochi in novembre del 1934) per l’inclinazione a rappresentare, accanto a scorci di vita domestica, i paesaggi familiari della campagna emiliana o di una città di provincia come la sua Parma. Anche la sua è una scrittura di memorie, che tuttavia si sviluppa come un’ampia narrazione – quasi una cronaca – dai tempi lenti, in una quotidianità appartata e dimessa che ricalca, a tratti, i modelli del Pascoli georgico o del Carducci impressionista. Il recupero di volti e atmosfere perduti, insieme con il gusto cromatico di una descrizione condotta con prosaicità e realismo, è evidente nel poemetto La capanna indiana del 1951, ma ritorna nella raccolta Viaggio d’inverno del 1971 e soprattutto nel romanzo in versi La camera da letto (1984-1988), in cui il poeta sviluppa il racconto, attraverso più generazioni, della storia della propria famiglia, intrecciandola con quella dell’Italia e sdoppiandosi nella parte di protagonista e di narratore.

Nuove esperienze poetiche: i post-ermetici

Nel secondo dopoguerra l’Ermetismo continua a costituire un punto di riferimento fondamentale, che tuttavia viene gradualmente superato da nuove esperienze poetiche. Prende forma quella che è stata definita la “linea antinovecentesca”, una tendenza orientata verso la prosaicità e riscontrabile, peraltro, anche nell’evoluzione dell’opera di autori legati all’Ermetismo, quali Montale, Quasimodo e Luzi.

Secondo alcuni critici, prevale in definitiva l’eredità di Saba, con la sua propensione a un lessico e a una struttura apparentemente facili, capaci di realizzare una comunicazione più immediata e diretta. Dalla centralità dell’analogia e del simbolismo, e dal linguaggio oscuro e allusivo, si passa a forme epigrammatiche (in Penna, ma anche nell’ultimo Montale), oppure dialogiche (in Caproni) o apertamente narrative, come in Attilio Bertolucci, mentre in altri casi – in Fortini, specialmente, o in Sereni – si sviluppa nei versi un’argomentazione e un ragionamento, in cui il lettore è coinvolto e persuaso con toni più o meno polemici o dubitativi. A livello tematico è ricorrente il motivo dell’alienazione dell’individuo alle prese con la moderna società dei consumi e con la rivoluzione tecnologica in corso.