Sul testo

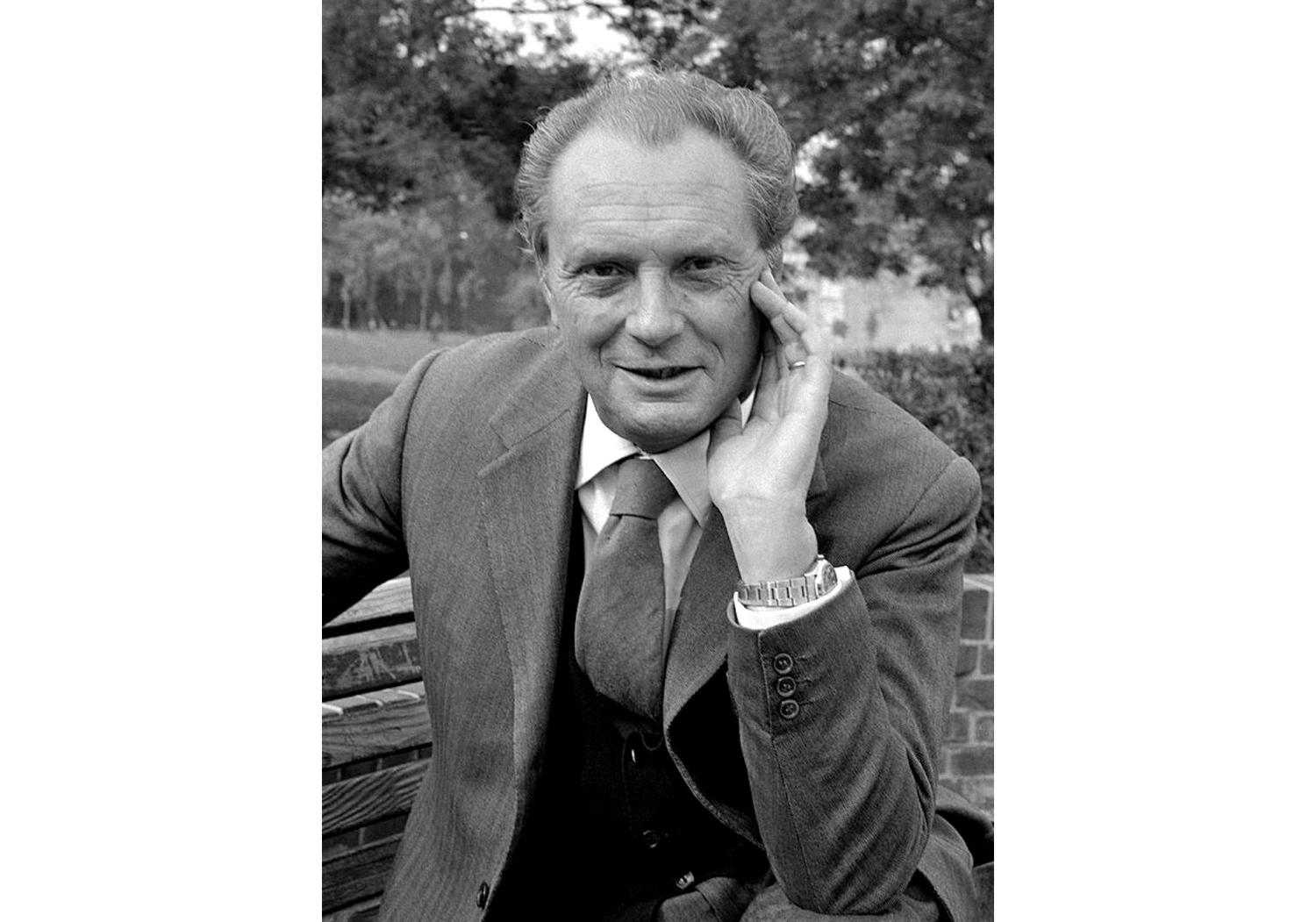

La vita e le opere di Vittorio Sereni

Gli strumenti umani (1965) e le altre opere

L’esordio di Vittorio Sereni avviene nel 1941 con la raccolta Frontiera. Il titolo allude alla prossimità dei luoghi nativi del poeta – il lago Maggiore – al confine che separa l’Italia fascista dalla Svizzera e quindi dall’Europa, ma anche al drammatico periodo della guerra che segna, allegoricamente, una linea di demarcazione dal passato e prepara un futuro incerto e angoscioso.

Angosce e perturbazioni manifestano tutta la loro aspra evidenza in Diario d’Algeria – pubblicato nel 1947 dopo la bruciante esperienza della guerra combattuta sul fronte greco e della prigionia nel Nord Africa – in cui risuona il dolore di dover combattere per una causa ingiusta e già perduta, trovandosi in balìa di forze troppo grandi. Si tratta di una riflessione ispirata a una razionalità d’impronta illuminista, proseguita in tempi diversi con Gli strumenti umani del 1965 e Stella variabile del 1981, dove lo sguardo disincantato del poeta si posa sulle successive trasformazioni dell’Italia, in versi che sempre più si avvicinano alla prosa, con accenti che talora ricordano i crepuscolari.

Va anche osservato che Sereni è stato indicato come il principale esponente di una “linea lombarda”, che secondo il critico Luciano Anceschi si caratterizzerebbe per una poesia fortemente ancorata alla concretezza dei fatti e a una sofferta tensione morale, in consonanza con la grande tradizione, appunto, della letteratura lombarda.

Nuove esperienze poetiche: i post-ermetici

Nel secondo dopoguerra l’Ermetismo continua a costituire un punto di riferimento fondamentale, che tuttavia viene gradualmente superato da nuove esperienze poetiche. Prende forma quella che è stata definita la “linea antinovecentesca”, una tendenza orientata verso la prosaicità e riscontrabile, peraltro, anche nell’evoluzione dell’opera di autori legati all’Ermetismo, quali Montale, Quasimodo e Luzi.

Secondo alcuni critici, prevale in definitiva l’eredità di Saba, con la sua propensione a un lessico e a una struttura apparentemente facili, capaci di realizzare una comunicazione più immediata e diretta. Dalla centralità dell’analogia e del simbolismo, e dal linguaggio oscuro e allusivo, si passa a forme epigrammatiche (in Penna, ma anche nell’ultimo Montale), oppure dialogiche (in Caproni) o apertamente narrative, come in Attilio Bertolucci, mentre in altri casi – in Fortini, specialmente, o in Sereni – si sviluppa nei versi un’argomentazione e un ragionamento, in cui il lettore è coinvolto e persuaso con toni più o meno polemici o dubitativi. A livello tematico è ricorrente il motivo dell’alienazione dell’individuo alle prese con la moderna società dei consumi e con la rivoluzione tecnologica in corso.