Sul testo

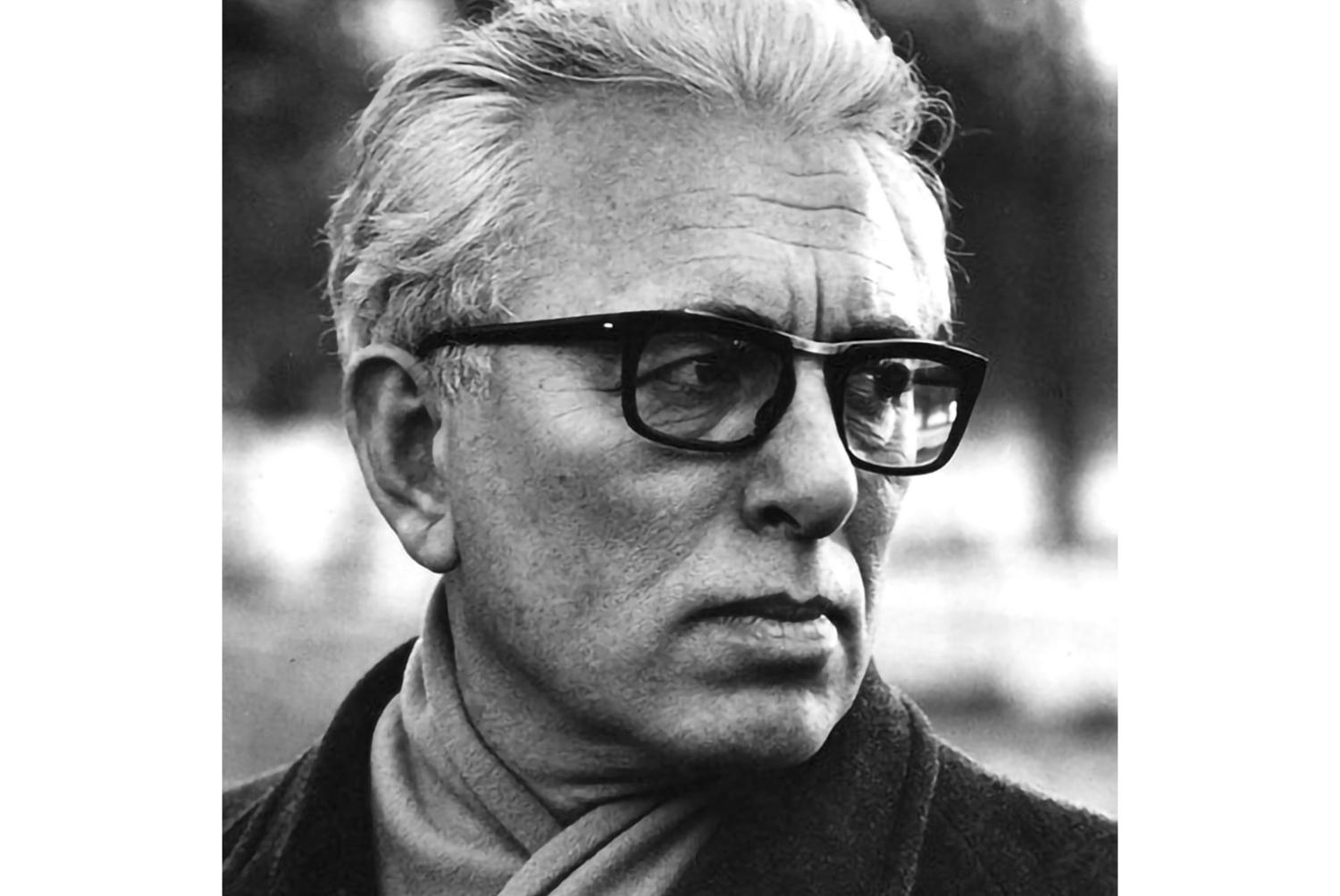

La vita e le opere di Franco Fortini

Una volta per sempre (1963) e le altre opere

Nato a Firenze ma residente dal dopoguerra a Milano, Franco Fortini è anche un importante critico, saggista e traduttore (specialmente di Brecht e di Goethe). Nella sua prima raccolta di poesie, Foglio di via del 1946, prende le distanze sia dall’Ermetismo – guardato come un’evasione dalla storia nel disimpegno solitario della metafisica – sia dalle aspettative ingenue e consolatorie del Neorealismo: prevalgono invece una risentita coscienza etica, una sostanziale sfiducia nella letteratura (incapace di produrre “verità”) e una visione tragica della storia contemporanea, soggetta allo strapotere dell’economia neocapitalistica.

Su queste premesse si sviluppa un percorso approfondito nelle opere successive, da Poesia ed errore del 1959 a Una volta per sempre del 1963, sino ai graffianti epigrammi dell’Ospite ingrato del 1966 e alla produzione successiva, tesa a polemizzare o a irridere o a sviluppare elaborate riflessioni, stimolate da un’aggiornata lettura di Marx e attente alle istanze della contestazione giovanile.

La tensione rivoluzionaria trova conferma negli ultimi versi, raccolti nell’anno della morte – il 1994 – sotto il titolo latino Composita solvantur, “le cose composte si dissolvano”, ovvero: l’ordine si disgreghi.

Nuove esperienze poetiche: i post-ermetici

Nel secondo dopoguerra l’Ermetismo continua a costituire un punto di riferimento fondamentale, che tuttavia viene gradualmente superato da nuove esperienze poetiche. Prende forma quella che è stata definita la “linea antinovecentesca”, una tendenza orientata verso la prosaicità e riscontrabile, peraltro, anche nell’evoluzione dell’opera di autori legati all’Ermetismo, quali Montale, Quasimodo e Luzi.

Secondo alcuni critici, prevale in definitiva l’eredità di Saba, con la sua propensione a un lessico e a una struttura apparentemente facili, capaci di realizzare una comunicazione più immediata e diretta. Dalla centralità dell’analogia e del simbolismo, e dal linguaggio oscuro e allusivo, si passa a forme epigrammatiche (in Penna, ma anche nell’ultimo Montale), oppure dialogiche (in Caproni) o apertamente narrative, come in Attilio Bertolucci, mentre in altri casi – in Fortini, specialmente, o in Sereni – si sviluppa nei versi un’argomentazione e un ragionamento, in cui il lettore è coinvolto e persuaso con toni più o meno polemici o dubitativi. A livello tematico è ricorrente il motivo dell’alienazione dell’individuo alle prese con la moderna società dei consumi e con la rivoluzione tecnologica in corso.