Paolo Volponi, Memoriale (1962) e altre opere

Nell’ambito della narrativa “industriale” si impongono i romanzi di Paolo Volponi (1924-1994), che coglie gli aspetti più ambigui e problematici del rapporto tra l’individuo e le strutture produttive, a cominciare da Memoriale (1962), dove il protagonista Albino Saluggia, le sue paranoie, i suoi rapporti di odio-amore verso la madre, la fabbrica che lo attira e lo respinge e il sanatorio in cui viene curato, si fondono in una storia di alienazione sociale, che scaturisce per vie oscure (e in modo tutt’altro che meccanico) dalla condizione lavorativa.

I disturbi psichici di Saluggia divengono follia nel protagonista di La macchina mondiale del 1965 – impegnato nella costruzione di una fantomatica macchina in grado di riportare l’ordine nel caos del mondo – che si vede perseguitato ed emarginato come “matto” nella propria generosa utopia: la «felice convivenza degli uomini» appare negata dalle chiusure e dalle sordità morali che pervadono, nella società italiana, sia il mondo contadino sia quello industriale-cittadino.

Ulteriori varianti – sul tema ricorrente dell’alienazione – si presentano in due romanzi successivi, in cui – nuovamente – i protagonisti sono dei “diversi” che rifiutano l’integrazione e l’adattamento alla società: in Corporale del 1974 un intellettuale che vive in un rifugio antiatomico – ma qui la novità è soprattutto nella complessità dello stile – e nel Sipario ducale del 1975 un vecchio anarchico e una ragazza dalla forte istintualità, che lasciano Urbino per trasferirsi a Milano negli anni del terrorismo. L’ombra della catastrofe nucleare si riaffaccia infine nel Pianeta irritabile del 1978 (favola fantascientifica e apocalittica, che narra di tre animali e un nano scampati al disastro), mentre il tema della fabbrica ritorna in Le mosche del capitale – del 1989 – che ha per protagonista e narratore un anomalo dirigente industriale, impegnato nel vano sforzo di cambiare la logica capitalistica del massimo profitto.

Letteratura e industria: scrittori in fabbrica

Nel 1959 Elio Vittorini fonda con Italo Calvino la rivista «Il Menabò», che affronta in uno dei suoi numeri monografici, all’inizio degli anni Sessanta, il problema del rapporto fra letteratura e industria. L’industrializzazione non è più vista come una realtà demoniaca da esorcizzare (magari in nome del rimpianto per il mitico passato contadino) e nemmeno come un semplice tema che la letteratura possa affrontare accanto ad altri temi, ma come un contesto del tutto nuovo, che deve modificare in profondità il lavoro dello scrittore, anche e soprattutto quando questo si colloca all’opposizione. Allo stesso tempo, lo sviluppo industriale interessa in modo crescente anche l’editoria e muta la relazione tra l’intellettuale e il potere. Se nel dopoguerra il pericolo erano i condizionamenti ideologici, ora, di fronte all’industrializzazione massiccia anche della produzione culturale, l’intellettuale intravede piuttosto il rischio di un’integrazione nel sistema neocapitalistico, attento solo al mercato e in grado di neutralizzare (o “addomesticare”) ogni libertà di critica o di sperimentazione.

È in questo quadro che si inserisce l’opera di alcuni narratori particolarmente attenti a tale evoluzione e agli scenari che essa apre, a partire dalla realtà del grande stabilimento industriale.

Adriano Olivetti: la cultura in fabbrica

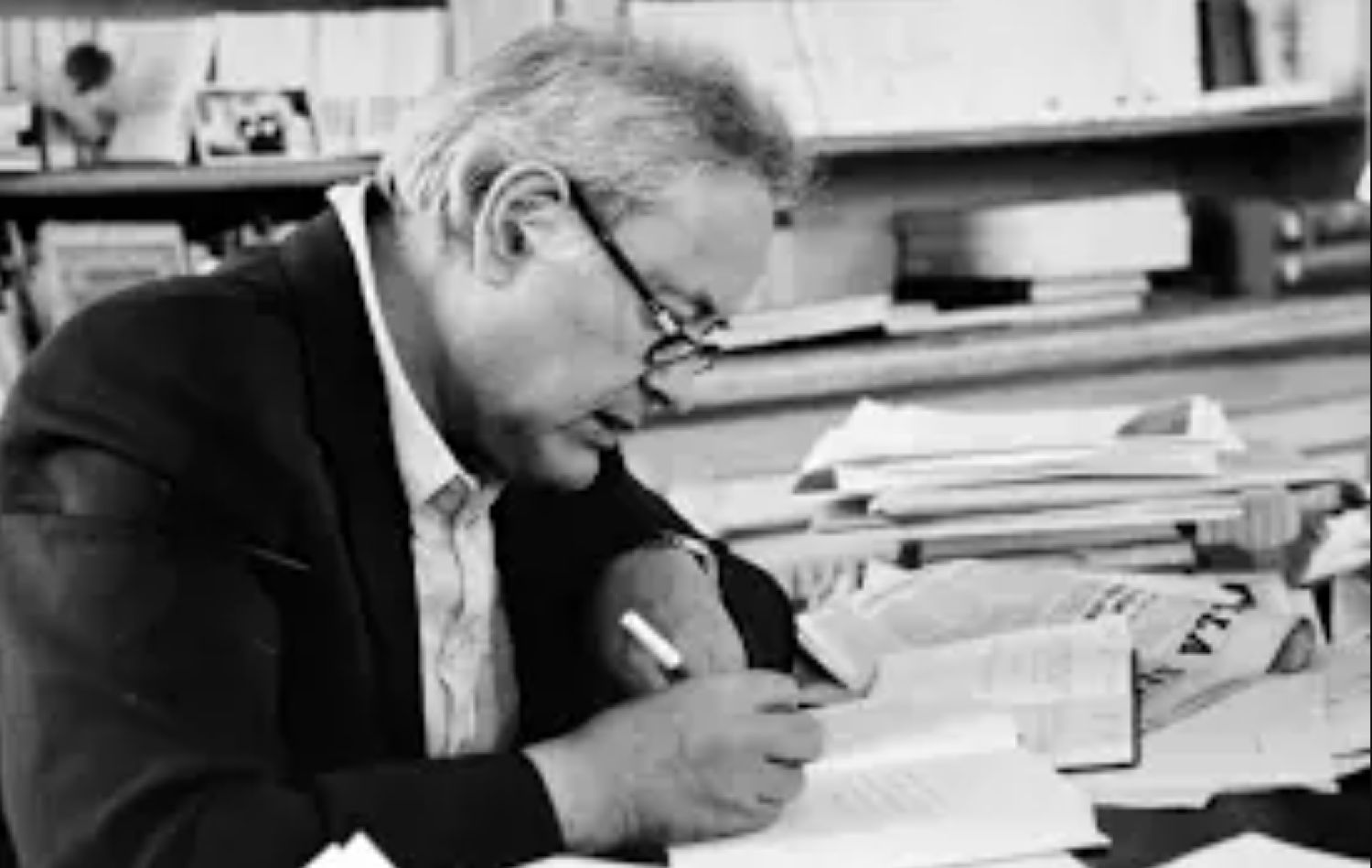

Un’iniziativa culturale assai significativa è, nell’immediato dopoguerra, quella dell’imprenditore Adriano Olivetti (1901-1960) – figlio del fondatore di un’industria di Ivrea celebre per le macchine da scrivere e all’avanguardia nella ricerca sui calcolatori (computer) – che nel 1946 fonda la rivista «Comunità» con una visione moderna del lavoro e dell’organizzazione aziendale. Nascono in seguito le Edizioni di Comunità e il Movimento Comunità, che si avvalgono, come la rivista, della collaborazione di importanti scrittori, psicologi e sociologi, da Paolo Volponi a Ottiero Ottieri, da Cesare Musatti a Luciano Gallino, da Leonardo Sinisgalli a Franco Fortini e a Giovanni Giudici.

Il progetto politico di Olivetti, che aveva preso parte attiva alla Resistenza antifascista, si ispirava a una democrazia fondata sulle autonomie locali e intendeva fondere «valori spirituali, dinamica marxista e ansia di libertà», assegnando una funzione decisiva alla crescita e alla promozione della cultura. In questa prospettiva la fabbrica-comunità doveva rinunciare «al mito del progresso e del profitto a tutti i costi sulla pelle dei lavoratori» e diventare invece uno strumento di crescita del territorio, atto a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di tutti, tramite interventi urbanistici e servizi assistenziali, educativi e culturali: «Abbiamo – scrive Olivetti in un libro che è anche il suo testamento spirituale – portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, le opere dell’ingegno e dell’arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere» (da Il cammino della Comunità)