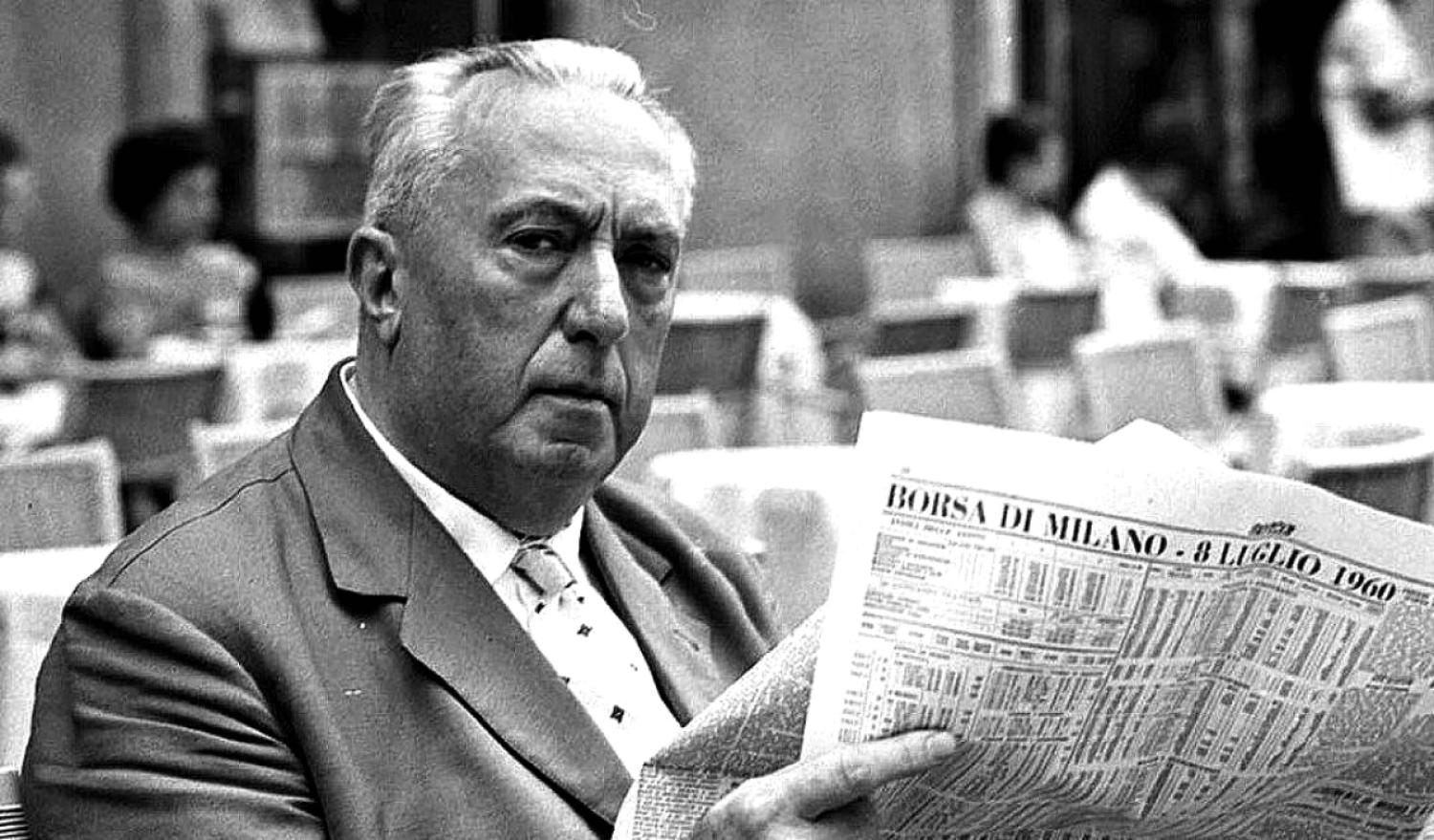

Carlo Emilio Gadda

Il percorso di Carlo Emilio Gadda (1893-1973) si distanzia non soltanto dalla tendenza del Neorealismo, ma anche da larga parte della tradizione letteraria italiana. A ciò contribuisce in parte la sua biografia. Innanzitutto Gadda non è un letterato di professione ma un ingegnere elettrotecnico, cresciuto in un’agiata famiglia borghese, di cui tuttavia sperimenta i rovesci a seguito del fallimento economico del padre, proprietario di una piccola industria; in secondo luogo, la sua infanzia e la sua giovinezza sono funestate dapprima dalla perdita del padre all’età di sei anni, e poi dalla morte in guerra dell’amato fratello Enrico, mentre la relazione con la madre rimane sempre tesa e tormentata; in terzo luogo, l’esperienza del fronte e della successiva prigionia in Austria e in Germania tra il 1917 e il 1919 rappresentano per lui una drammatica presa di coscienza della vanità degli ideali e della miseria morale dell’umanità.

Nei primi volumi, La meccanica (pubblicato del 1970), La Madonna dei filosofi del 1931 e le narrazioni del Castello di Udine del 1934, emergono alcuni tratti autobiografici e l’esperienza della guerra, mentre nell’Adalgisa (del 1944) l’autore si concentra sul ritratto della borghesia milanese; Roma, dove si trasferisce nel 1940, fa invece da sfondo ai primi capitoli di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, opera che vedrà la luce soltanto nel 1957 e decreterà il successo del suo autore.

L’altro grande romanzo di Gadda è La cognizione del dolore, nel 1936 ma pubblicato solo nel 1963, e poi con ulteriori integrazioni nel 1970.

Il percorso di Gadda si distanzia non soltanto dalla tendenza del Neorealismo, ma anche da larga parte della tradizione letteraria italiana. La caratteristica della sua opera consiste nell’atteggiamento critico che egli rivolge al mondo circostante, che si accompagna a una continua ricerca di nuove soluzioni espressive, che si concretizzano nel suo plurilinguismo: una miscela linguistica che utilizza contemporaneamente il dialetto lombardo e quello veneto, insieme con il vocabolario tecnico scientifico della filosofia, del diritto e delle scienze applicate, e con formule gergali accostate a neologismi o ad arcaismi e latinismi.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957)

I fatti si svolgono nel 1927. Un Commissario di Pubblica sicurezza, il dottor Ingravallo, indaga su un furto di gioielli e sul successivo assassinio, avvenuto nel medesimo palazzo, di una sua conoscente, la signora Liliana Balducci. In vari incontri e interrogatori compare poi una molteplicità di personaggi – inquilini, portinai, prostitute, garzoni – ed emergono le ombre e le stranezze delle loro vite. Dopo varie ipotesi, nell’ultima parte sembra che si sia prossimi alla scoperta del colpevole: ma il mistero non viene svelato e il racconto termina bruscamente senza la soluzione che un giallo classico esigerebbe, a conferma della convinzione (del protagonista e dello scrittore) che la verità è sempre sfuggente e inconoscibile. Il messaggio è quindi rappresentato dalla sfiducia nelle certezze e dalla visione della realtà come groviglio inestricabile, disordine e caos.

Sono indicative anche l’ambientazione nella capitale e la scelta del momento storico (1927) in cui la propaganda fascista costruiva ormai l’immagine di un’Italia sana, morale, virile, mentre la Roma di Gadda è immersa nello squallore e popolata da ipocriti borghesi arricchiti, ragazze in cerca di denaro, piccoli delinquenti e vedove minacciate da rapine o aggressioni.