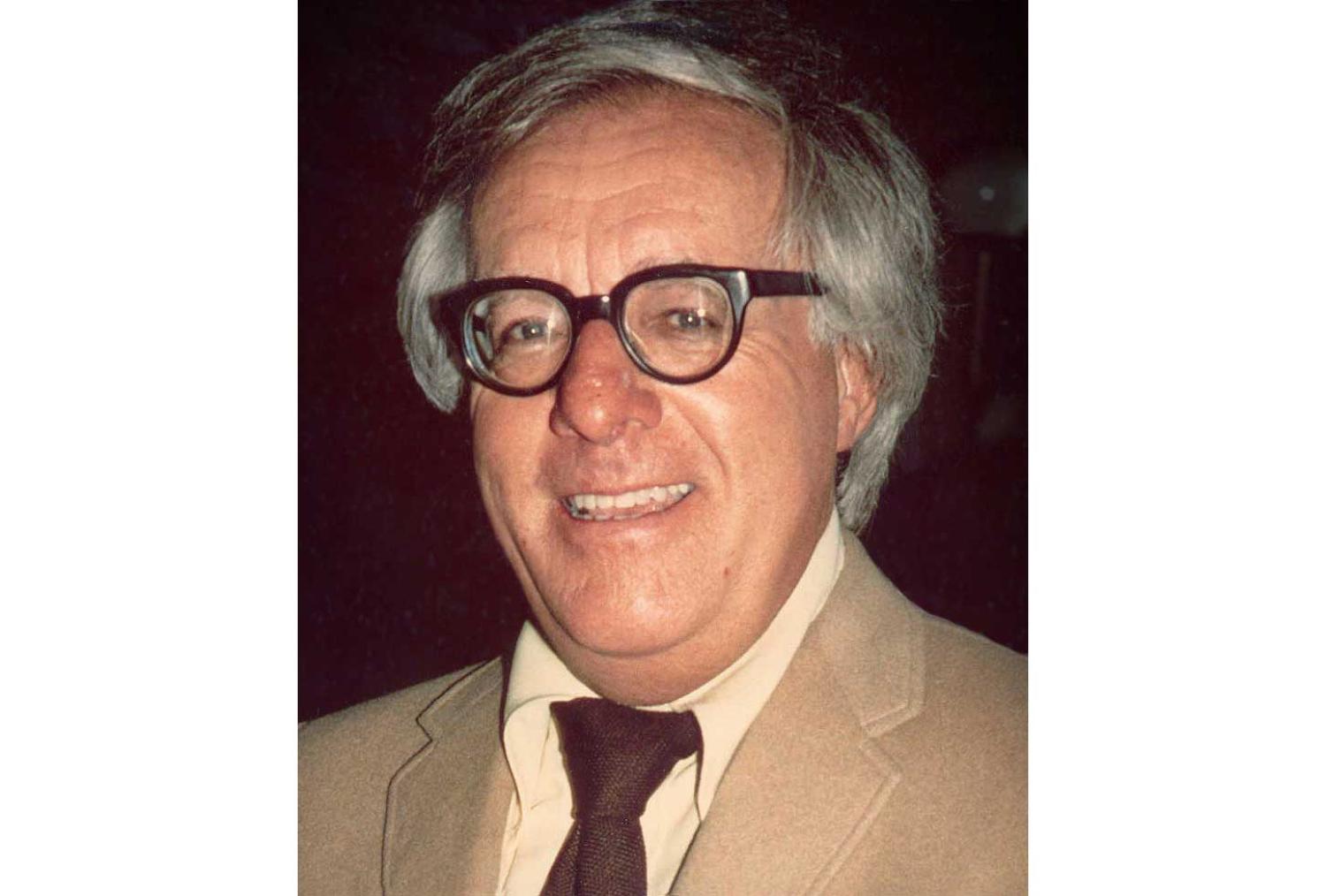

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953)

in Fahrenheit 451, del 1953, dello scrittore statunitense Ray Bradbury (1920-2012), si presenta uno scenario ispirato alla lotta ai totalitarismi, in cui l’oppressione statale si concentra sulla cultura e in particolare sui libri, oggetto di sistematica distruzione in roghi appiccati da un implacabile esercito di “pompieri”. Si riprendono alcuni temi del romanzo di Orwell 1984, come la manipolazione delle informazioni volta al “lavaggio dei cervelli” o la delazione anche tra amici e familiari; tuttavia, si rilevano anche significative differenze – come la critica del consumismo e la denuncia della minaccia atomica – e anche il finale lascia aperta la via a una speranza, affidata a una resistenza clandestina.

La letteratura distopica

Collaterale al filone della fantascienza, che negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale acquista crescente rilevanza, è quello della letteratura distopica. Con il termine distopia si è soliti indicare una anti-utopia: non un mondo ideale ma il suo opposto, in cui prendono forma le minacce più inquietanti. In quest’ambito rappresenta un testo esemplare il Mondo nuovo di Aldous Huxley; nella medesima direzione lo scrittore inglese era stato preceduto dal russo Evgenij Zamjiatin, che nel romanzo Noi, del 1924, aveva presentato una società futura in cui gli uomini non erano che numeri, sottoposti al controllo onnipresente dello Stato.

Ma è nel secondo dopoguerra che vedono la luce due capolavori della letteratura distopica: 1984 di Orwell e Fahrenheit 451 di Bradbury.