Samuel Beckett e il teatro dell’assurdo

A Parigi riscuotono grande successo negli anni Cinquanta le opere portate in scena dagli autori che danno vita al cosiddetto “teatro dell’assurdo” (o “antiteatro”), che si distacca non soltanto dalle esperienze della tradizione, ma anche dal teatro epico e sociale di Brecht. Prevalgono, in esse, l’abbandono di qualsiasi coerenza nella trama e il senso di smarrimento dell’uomo contemporaneo: le azioni sono inutili, i dialoghi incongruenti e i pensieri privi di senso, nel contesto di un mondo fatto di banalità e solitudine. È un teatro che rifiuta ogni connotazione ideologica, ma in parte anticipa la crisi e la rivolta del Sessantotto.

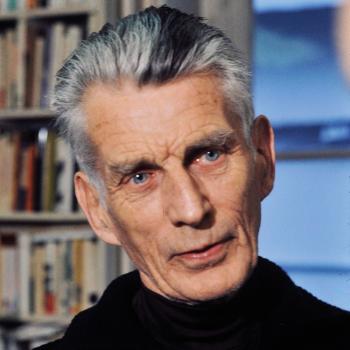

Tra i suoi autori di spicco vi sono tre immigrati: l’armeno Arthur Adamov (1908-1970), che esordisce nel 1950 con La grande e la piccola manovra, il romeno Eugène Ionesco (1912-1994), che nel medesimo anno presenta al pubblico La cantatrice calva, e l’irlandese Samuel Beckett (1906-1989), che due anni dopo realizza – con Aspettando Godot – il capolavoro di questo genere. A tali nomi occorre affiancare quello di Jean Genêt (1910-1986), un parigino dalla vita assai disordinata, che nei suoi drammi traduce la propria coscienza di emarginato in un rabbioso atto d’accusa contro la società (si pensi, ad esempio, a Le serve del 1947).

Aspettando Godot (1953)

Stabilitosi in Francia dal 1937, Beckett – che era stato amico e traduttore di Joyce – compone in francese larga parte della propria opera, comprendente, oltre ai testi teatrali, numerosi saggi e romanzi.

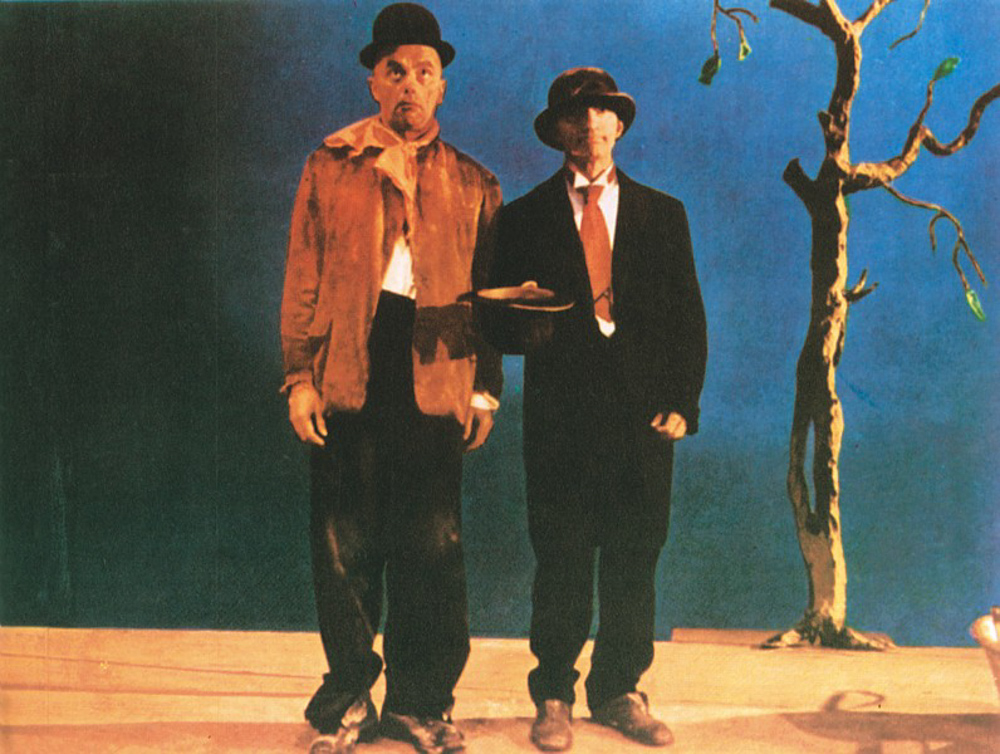

La vicenda di Aspettando Godot, rappresentata per la prima volta nel 1953, offre un esempio emblematico del teatro dell’assurdo.

In una strada deserta di campagna, due barboni – Vladimiro ed Estragone – attendono accanto a un albero un misterioso personaggio di nome Godot. Nel frattempo, per ingannare la fame, si intrattengono con discorsi sconclusionati, chiamandosi Didi e Gogo. Poi compare Pozzo, un ricco proprietario che tiene al guinzaglio Lucky, il quale a dispetto del nome è tutt’altro che fortunato, perché deve trascinare un pesante carico di bagagli e sta per essere venduto come schiavo. Nel secondo atto la scena è simile: siamo nel giorno successivo, i due protagonisti ripetono dialoghi analoghi e progettano un ipotetico suicidio. Ricompaiono Pozzo e Lucky: adesso il primo è cieco e domanda incessantemente che ora è, ma non ottiene risposta perché il secondo è muto. Come al termine del primo atto, un ragazzo annuncia che Godot non verrà neanche stasera, lasciando depressi i due vagabondi.

L’opera sembra non avere sviluppo: non c’è uno svolgimento, una fine, perché non c’è il tempo e non c’è la coscienza in grado di registrarlo (e perciò non c’è nemmeno memoria). Da più parti ci si è domandato chi potesse nascondersi dietro il fantomatico Godot e si sono formulate più ipotesi: Dio, la morte, la fine del mondo, la felicità. L’autore ha replicato di non avere risposte e ha osservato che tuttavia, più che Godot, è importante Aspettando: in sostanza, tutto si ridurrebbe alla dimensione dell’attesa, un’attesa che non offre soluzioni, sempre in bilico fra tragedia e commedia.

Il medesimo “umorismo tragico” affiora nei testi successivi, da Finale di partita a Giorni felici, ove la paralisi della protagonista conduce al dramma dell’incomunicabilità.