Eugène Ionesco e il teatro dell’assurdo

A Parigi riscuotono grande successo negli anni Cinquanta le opere portate in scena dagli autori che danno vita al cosiddetto “teatro dell’assurdo” (o “antiteatro”), che si distacca non soltanto dalle esperienze della tradizione, ma anche dal teatro epico e sociale di Brecht. Prevalgono, in esse, l’abbandono di qualsiasi coerenza nella trama e il senso di smarrimento dell’uomo contemporaneo: le azioni sono inutili, i dialoghi incongruenti e i pensieri privi di senso, nel contesto di un mondo fatto di banalità e solitudine. È un teatro che rifiuta ogni connotazione ideologica, ma in parte anticipa la crisi e la rivolta del Sessantotto.

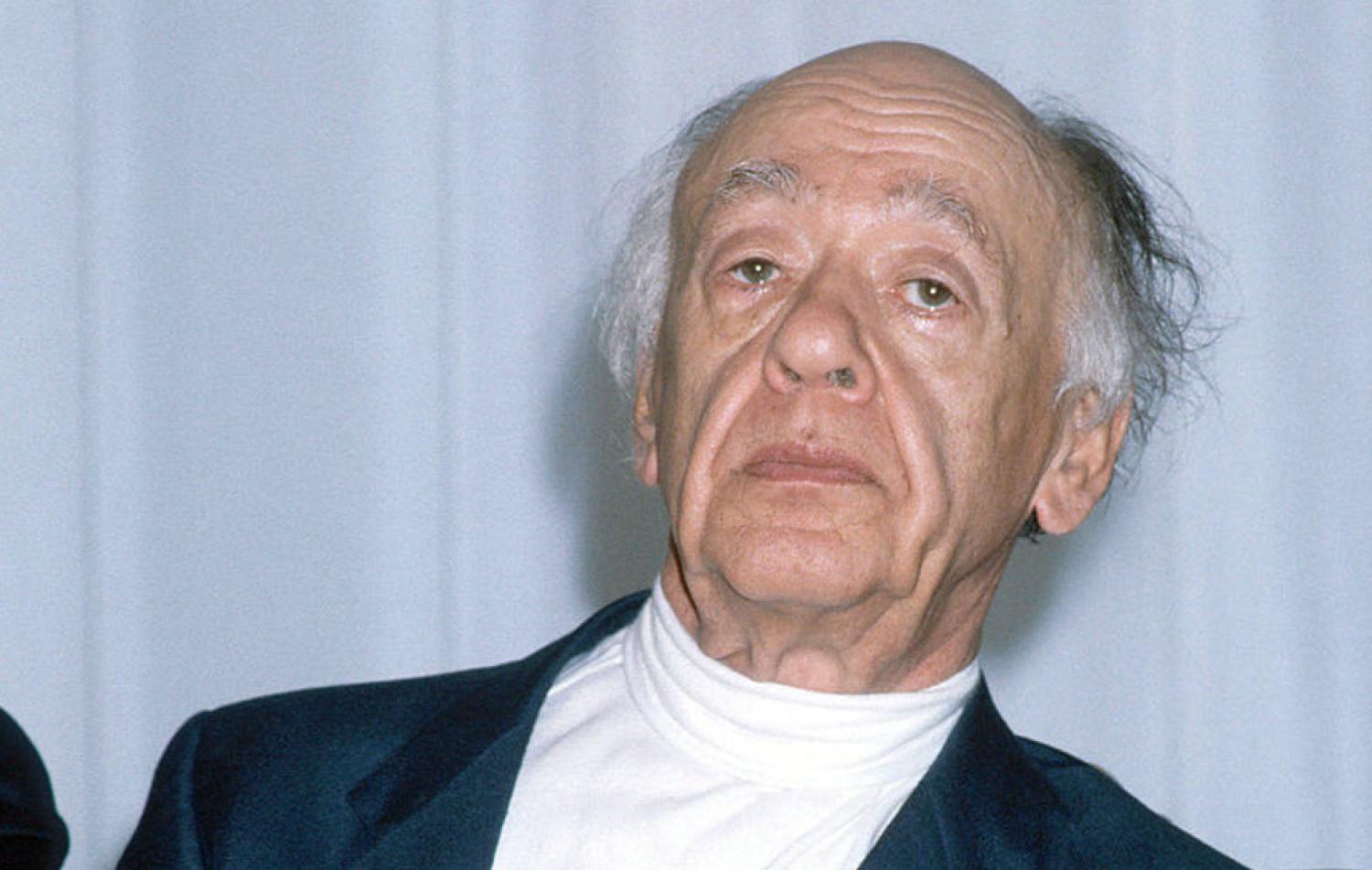

Tra i suoi autori di spicco vi sono tre immigrati: l’armeno Arthur Adamov (1908-1970), che esordisce nel 1950 con La grande e la piccola manovra, il romeno Eugène Ionesco (1912-1994), che nel medesimo anno presenta al pubblico La cantatrice calva, e l’irlandese Samuel Beckett (1906-1989), che due anni dopo realizza – con Aspettando Godot – il capolavoro di questo genere. A tali nomi occorre affiancare quello di Jean Genêt (1910-1986), un parigino dalla vita assai disordinata, che nei suoi drammi traduce la propria coscienza di emarginato in un rabbioso atto d’accusa contro la società (si pensi, ad esempio, a Le serve del 1947).

La cantatrice calva (1950)

Nel 1950 La cantatrice calva di Ionesco – un romeno emigrato dieci anni prima – scandalizza il pubblico parigino con l’irriverenza dei giochi di parole e dei luoghi comuni, che alludono al carattere insulso e fatuo della vita borghese, ma anche al generale disorientamento della società contemporanea.