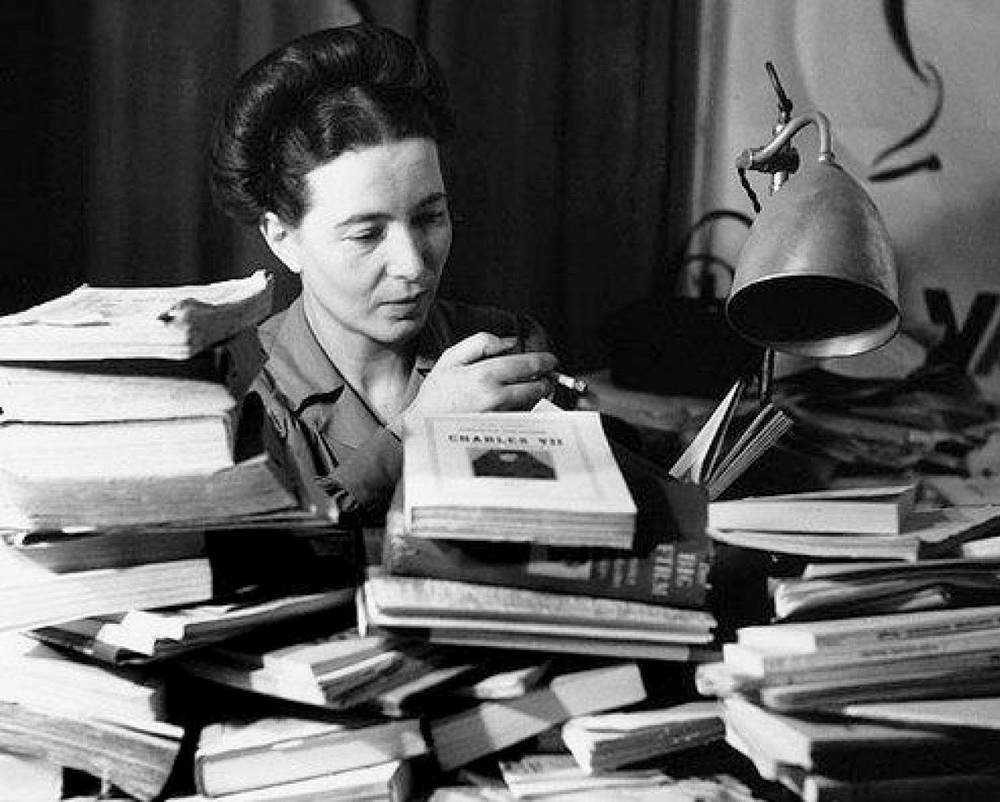

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908-1986) si laurea in filosofia nel 1929 e insegna a Marsiglia, Rouen e Parigi fino al 1943, anno del suo esordio letterario con L’invitata, a cui seguono Il sangue degli altri (1945), Tutti gli uomini sono mortali (1946), I mandarini (1954), Le belle immagini (1966) e Una donna spezzata (1967).

Alcuni dei romanzi di Simone de Beauvoir sono memorie in cui racconta se stessa, la sua vita, il suo lavoro: Memorie d’una ragazza perbene (1958), L’età forte (1960), La forza delle cose (1963), Una morte dolcissima (1964), A conti fatti (1972). La grandezza dell’impresa autobiografica trova la sua giustificazione, il suo senso, in una contraddizione essenziale per lo scrittore: l’impossibilità di scegliere tra la felicità di vivere e il bisogno di scrivere; da una parte lo splendore contingente, dall’altra il rigore salvifico. Fare della propria esistenza l’oggetto della sua scrittura era in parte uscire da questo dilemma.

Oltre al famoso Il secondo sesso (1949) che è diventato l’opera di riferimento del movimento femminista globale, l’opera teorica di Simone de Beauvoir comprende molti saggi filosofici o polemici.

Dopo la morte di Jean-Paul Sartre, il compagno di tutta la vita, conosciuto ai tempi dell’università e con il quale ha stretto una relazione leggendaria, «un amore necessario», Simone de Beauvoir pubblica La cerimonia degli addii (1981). Fino al giorno della sua morte, il 14 aprile 1986, ha collaborato attivamente alla rivista fondata da Sartre e lei stessa «I tempi moderni», e ha manifestato in varie e innumerevoli forme la sua solidarietà al femminismo.

Il secondo sesso (1949)

Ne Il secondo sesso (1949) Simone de Beauvoir passa in rassegna i ruoli attribuiti dal pensiero maschile alla donna - sposa, madre, prostituta, vecchia - e i relativi attributi - narcisista, innamorata, mistica. Approda, nella parte conclusiva, dal taglio propositivo, alla femme indépendante, che non si accontenta di aver ricevuto una tessera elettorale e qualche libertà di costume, ma che attraverso il lavoro, l’indipendenza economica e la possibilità di autorealizzazione che ne deriva - sino alla liberazione del suo peculiare "genio artistico", zittito dalla Storia - riuscirà a chiudere l’eterno ciclo del vassallaggio e della subalternità al sesso maschile.

L’Esistenzialismo

Specialmente tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta si afferma in Europa la filosofia dell’Esistenzialismo, destinata a influenzare lo sviluppo della letteratura e delle arti. Si tratta di una corrente di pensiero che congloba diverse tendenze, i cui tratti caratterizzanti sono il valore dell’individuo e la sua precarietà, la tensione che lo oppone al mondo circostante («l’inferno sono gli altri», secondo la nota definizione di Sartre), la percezione dell’assurdo – che accompagna la «solitudine di fronte alla morte» – e dell’angoscia che ne scaturisce. In ambito letterario, sono stati ritenuti precursori dell’Esistenzialismo Dostoevskij e Kafka. Tra i narratori (e drammaturghi) in cui esso appare presente, occupano un posto di primo piano il filosofo Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.