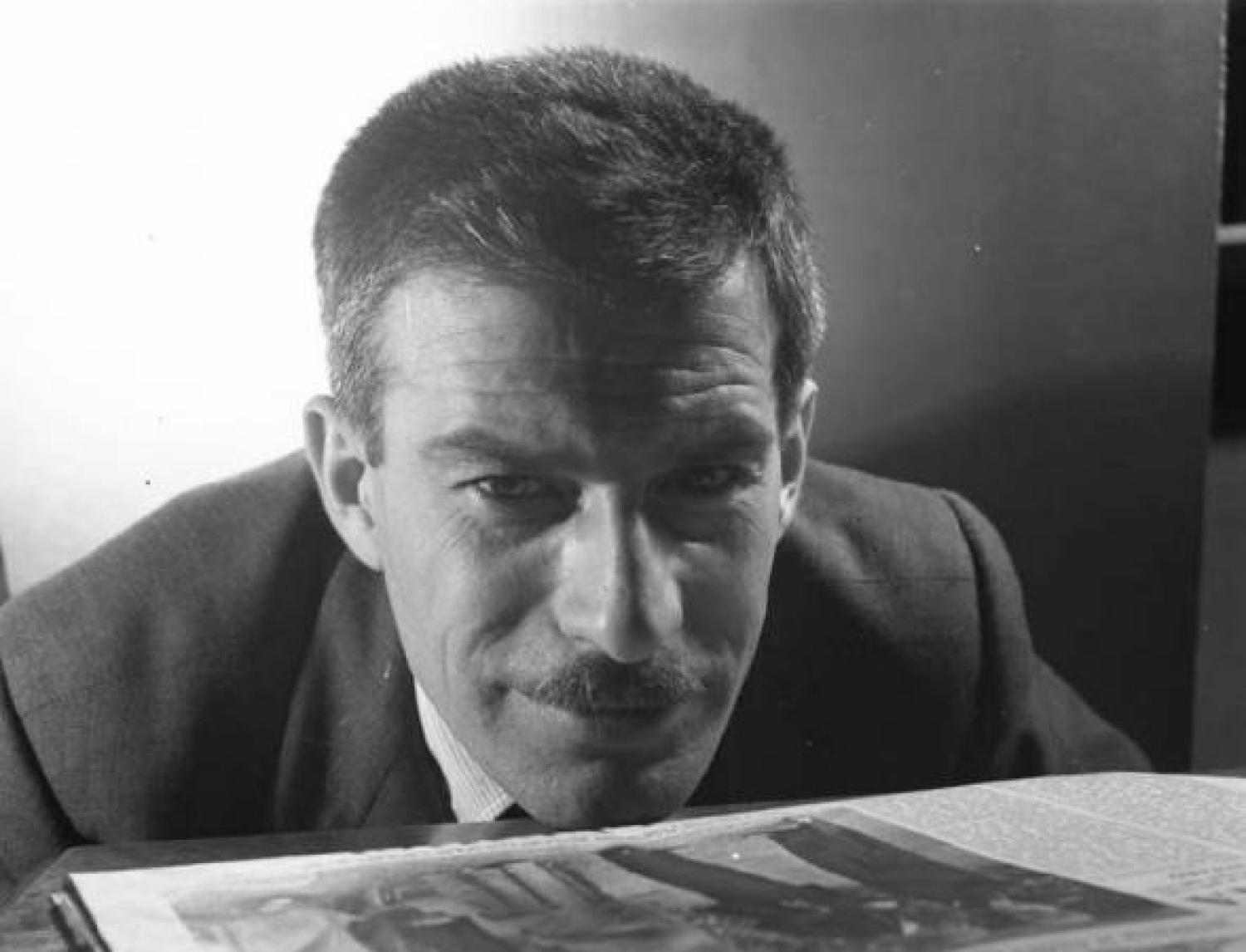

Elio Vittorini

Nel 1933 esce a puntate sulla rivista «Solaria» Il garofano rosso di Elio Vittorini (1908- 1966), siracusano emigrato a Firenze nel 1930 (e nel 1938 a Milano). Dell’opera, che rispondeva a una forte esigenza di “realtà”, venne vietata la pubblicazione in volume (apparve soltanto nel 1948). Ambientata a Siracusa negli anni dell’avvento del fascismo, narra la storia di un adolescente, Alessio Mainardi, negli anni del liceo: l’amore, il sesso, le amicizie, le discussioni politiche e soprattutto gli entusiasmi per il fascismo nascente, ancora visto come un movimento rivoluzionario e antiborghese.

Assai diverso è il romanzo successivo dello scrittore, Conversazione in Sicilia del 1941, narrazione epica e lirica del dolore vissuto da uomini e donne provati dalle sciagure della storia, le cui vicende assumono un valore simbolico.

L’io narrante, Silvestro, è un tipografo siciliano che vive a Milano, e che a seguito di un telegramma del padre, che lo informa della sua partenza dall’isola con un’altra donna, decide di tornare al paese d’origine per far visita alla madre. Il viaggio si configura come una ricerca intorno a se stesso, ma anche ai doveri storici e all’avvenire del mondo, a partire dal riscatto dei «sud del mondo». Specialmente le “conversazioni” con la madre si trasformano in un percorso conoscitivo, arricchito dai dialoghi con i compaesani.

Di Vittorini è almeno altrettanto importante l’intensa attività svolta come giornalista, saggista e operatore culturale, per non dire del lavoro di traduttore dall’inglese (in particolare dagli americani: Faulkner, Steinbeck, Lawrence, Saroyan).

Uomini e no (1945)

Uomini e no è un romanzo pubblicato nel 1945, ispirato dalla partecipazione alla Resistenza durante l’occupazione tedesca. Lo stile si allontana dal Realismo in direzione del Simbolismo, espresso nelle etichette apposte ai personaggi (Baffi grigi, Occhi di gatto ecc.) o in nomi del tutto astratti (Figlio-di-Dio è un capo partigiano, Cane Nero un persecutore fascista). La struttura presenta invece due piani distinti, costituiti dal racconto in terza persona della vita pubblica e privata del protagonista Enne 2 – un intellettuale antifascista impegnato nella Resistenza e innamorato di una donna sposata – e dai dialoghi tra questi e il narratore che ne commenta le vicende. Il titolo allude alla scoperta, cui approda Enne 2, che «non ogni uomo è un uomo», perché esistono oppressi e oppressori, uomini degni o indegni

Il Neorealismo

Nuovi contenuti prevalgono nella letteratura del decennio successivo al secondo conflitto mondiale: in primo luogo l’esperienza della guerra e della Resistenza antifascista, e quindi bombardamenti, fucilazioni, deportazioni; e in secondo luogo, più in generale, i conflitti sociali (anche dell’immediato dopoguerra) e la difficile vita dei contadini e degli operai, gli scioperi, le occupazioni di terre, i disoccupati e i baraccati. Nel contempo, mutano anche le forme espressive, in quanto si impone la necessità di un linguaggio più aderente alla nuova realtà e all’indispensabile ricostruzione del Paese: in tale contesto si tende a sostituire – alla tradizionale lingua letteraria delle élite – una lingua più vicina al “parlato” quotidiano e talora anche al dialetto, mentre il racconto diventa spesso corale e acquistano larga diffusione alcuni generi letterari, a carattere documentaristico o memoriale, atti a raccogliere e trasmettere la diretta testimonianza dei molti protagonisti dell’esperienza bellica, reduci dal fronte, dalle formazioni partigiane o dalla prigionia.

Infine, si fa particolarmente stretto e intenso il rapporto tra letteratura e cinema: non a caso il termine “neorealismo”, assunto per indicare questa tendenza, nasce nel 1942 in ambito cinematografico con riferimento al film Ossessione di Luchino Visconti.

Le radici del Neorealismo sono nella narrativa realista degli anni Trenta e in particolare in alcuni autori meridionali, da Alvaro e Silone al siciliano Elio Vittorini; ma alla medesima tendenza sono riconducibili, negli anni Quaranta, alcune opere di Pavese (da Paesi tuoi al Compagno e alla Casa in collina) e i capolavori di Carlo Levi e di Primo Levi, oltre all’ampia produzione del fiorentino Vasco Pratolini.