Il teatro di narrazione

Nel suo Manifesto per un nuovo teatro (1968), Pier Paolo Pasolini aveva auspicato lo sviluppo di un teatro di parola da contrapporre ai due generi che parevano fronteggiarsi sulla scena del teatro contemporaneo: da un lato il «teatro della Chiacchiera» (così definito da Moravia), ovvero quello tradizionale, accademico e borghese, e dall’altro il teatro “del Gesto e dell’Urlo”, contestatario, alternativo e underground, in cui il ruolo preminente era assegnato al corpo. Pasolini proponeva un teatro antiborghese, ma capace di riscoprire la propria dimensione politica nel recupero delle memorie collettive, in un’oralità affidata interamente alla parola, capace di rinunciare a ogni apparato naturalistico (scenografia, musica, trucco e costumi).

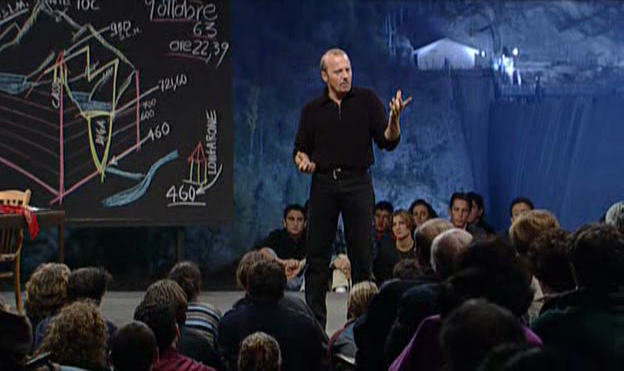

Marco Paolini, Il racconto del Vajont (1993)

A partire dalla metà degli anni Ottanta, l’esperienza del teatro di narrazione ha tratto spunto e ispirazione dal teatro epico-didattico di Brecht, ma anche dai memorabili monologhi del Mistero buffo di Dario Fo. Ne sono espressione i lavori prodotti dal bellunese Marco Paolini che ha avuto largo successo, anche in televisione, con Il racconto del Vajont del 1994, seguito dal Canto per Ustica del 2000, in cui due tragedie della storia recente vengono ricostruite in tono di aperta denuncia sulla base di un’accurata ricerca storica; ma la sua attività di attore-narratore ha dato spazio anche alla riproposizione di varie opere letterarie, dai Ragazzi della via Pal a Il sergente nella neve (di Rigoni Stern), sino all’Odissea di Omero.