Sul testo

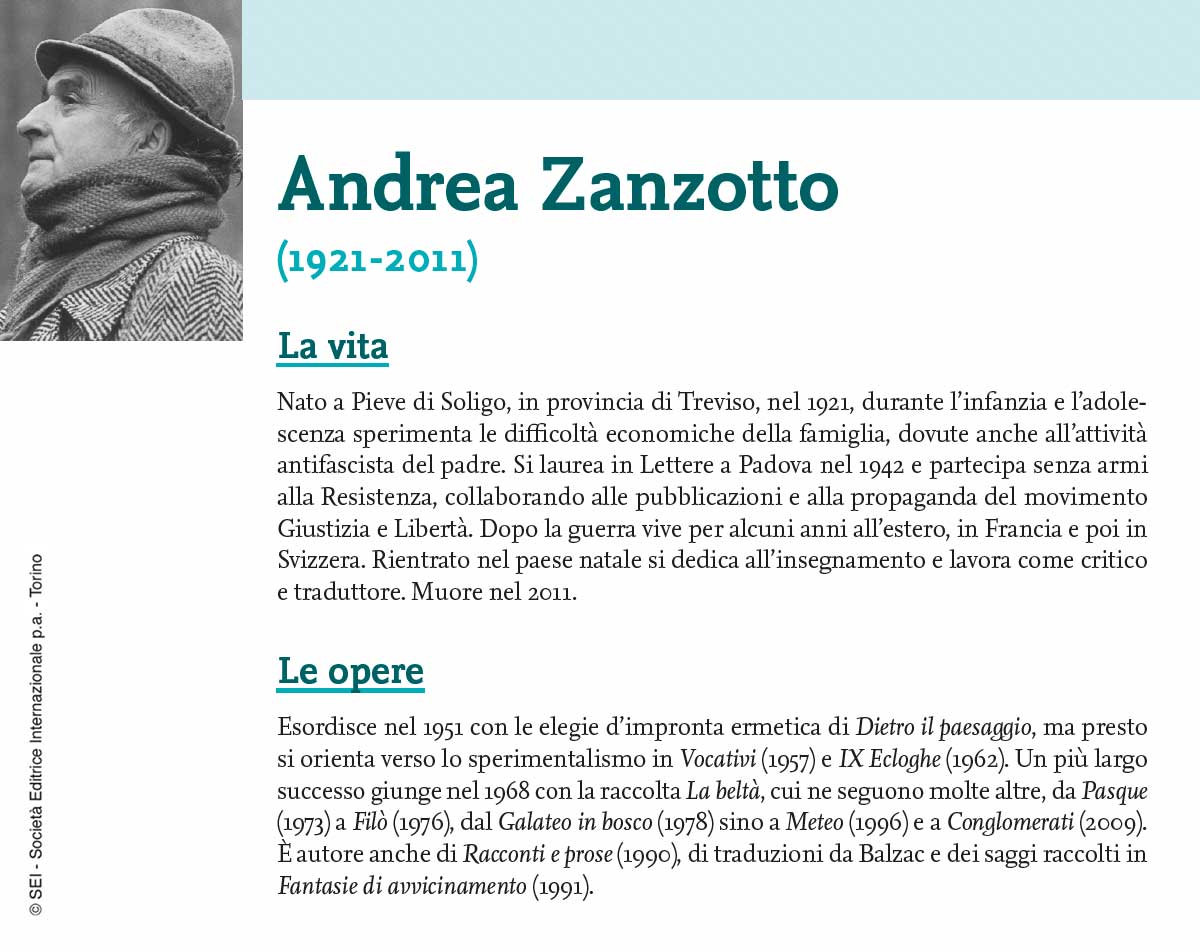

La vita e le opere di Andrea Zanzotto

Il Galateo in bosco (1978)

La poesia di Zanzotto si presenta come un’incessante sperimentazione sul linguaggio, come proiezione continua – sul testo – della complessità e contraddittorietà del mondo, fino all’uso del plurilinguismo – con vocaboli tratti dalle lingue morte o da gerghi dialettali – e del materiale verbale come significante sganciato dal significato, ovvero la riduzione della parola alla sonorità e del discorso a una catena di fonemi da associare, contrapporre o mescolare. In La Beltà, del 1968, compare anche la lingua del “petèl” – ricalcata sul dialetto trevisano – con cui le madri si rivolgono ai bambini che iniziano appena ad articolare

In Filò (1976) si incontrano versi in un veneziano settecentesco reinventato – scritti per il film Casanova di Fellini – e nella successiva raccolta Il Galateo in bosco (1978) si indagano le stratificazioni storiche della lingua. Il titolo si riferisce al famoso trattato cinquecentesco di Giovanni della Casa e al bosco del Montello in cui fu composto. Alla metamorfosi del paesaggio (attraverso disboscamenti, bombardamenti della Prima guerra mondiale, lottizzazioni agricole e speculazioni edilizie) corrisponde sul piano linguistico la scomparsa del linguaggio raffinato del classicismo, sostituito dal vernacolo veneto-contadino, dal gergo militaresco e infine dall’italiano standardizzato e anglicizzato della società dei consumi. Il Galateo in bosco è il primo testo di una “pseudo-trilogia” che comprende Fosfeni (1983) e Idioma (1986), raccolte in cui si rimescolano ulteriori materiali linguistici: non soltanto il dialetto o il petèl, ma anche il provenzale, il latino, il lessico aulico di Petrarca e altri arcaismi, che si alternano alle espressioni dei mass media contemporanei.