Cesare Beccaria

Cesare Beccaria nasce nel 1738 da una famiglia nobile, è educato dai gesuiti e si laurea in diritto a Pavia. Entra presto in conflitto con la famiglia quando a ventidue anni decide di sposare una ragazza sedicenne non nobile. I suoi interessi e la sua attività si intrecciano con quelli dei fratelli Verri, con i quali instaura una profonda collaborazione. Nel 1764 pubblica Dei delitti e delle pene in cui dimostra l’inutilità della pena di morte. Il libro viene inserito nell’Indice dei libri proibiti a causa della distinzione tra reato e peccato. L’opera gli procura grande fama internazionale e viene invitato a Parigi da alcuni illuministi francesi, ma torna presto a Milano. Qui gli viene offerta prima una cattedra di Economia politica nelle scuole palatine (la scuola più antica e prestigiosa della città) e poi inizia a collaborare con Maria Teresa d’Austria al piano di riforme. Muore a 56 anni.

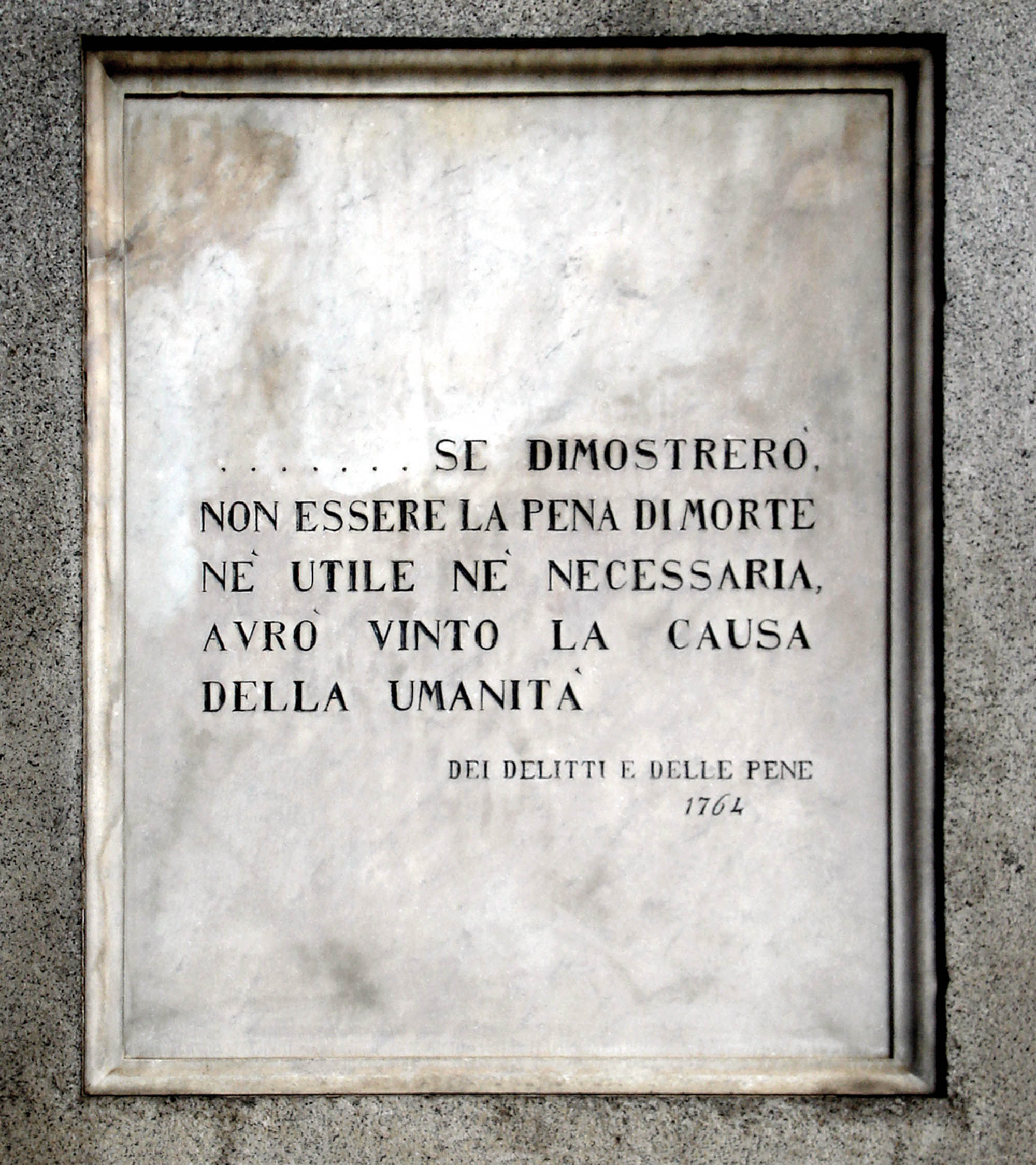

Dei delitti e delle pene (1764)

Alla base dell’opera c’è la teoria contrattualistica dello Stato di Rousseau: la società umana nasce perché gli uomini si riuniscono per salvaguardare i loro diritti naturali e stabiliscono un contratto sociale che richiede l’accettazione di leggi comuni. Pertanto, Beccaria interpreta il delitto non come peccato (perché infrange una legge divina) ma come reato, cioé una violazione del contratto che l’uomo stipula con gli altri uomini quando vive in società. La finalità che muove l’autore è pratica e utilitaristica: egli intende dimostrare l’inutilità della tortura e della pena di morte: «se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità». Il principio da cui l’autore muove è che lo Stato, che punisce il delitto come la peggiore delle azioni, non può a sua volta commettere un delitto (un pubblico assassinio deciso per legge). Inoltre, argomenta contro l’uso della pena di morte sostenendo:

- che non è un deterrente per chi presenzia all’esecuzione perché può suscitare compassione;

- che non è un deterrente per il condannato, che teme maggiormente il carcere a vita;

- che il carcere dà la possibilità di riflettere e di cambiare.

Beccaria ammette il ricorso alla pena di morte solo nel caso di una guerra civile quando l’eliminazione del singolo costituisce l’unico mezzo perché non siano commessi altri delitti.